Desde los tiempos más antiguos los romanos desearon tener

una muerte digna y un lugar donde sus restos pudiesen descansar en paz. El

miedo a que su alma estuviera destinada a volver para atormentar a los vivos

por no haber seguido el ceremonial tradicional en el momento del duelo y del

entierro llevaba a todo romano pudiente a dejar dispuesto antes de

morir los ritos funerarios que sus familiares y herederos debían dedicarle y

también el lugar en el que debía ubicarse su tumba.

|

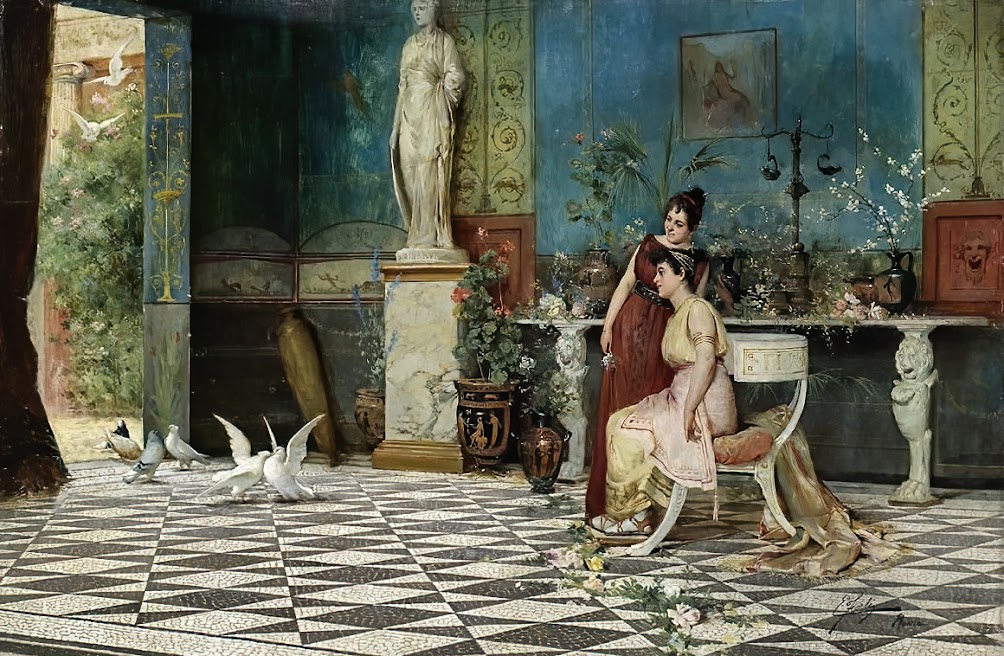

| Mosaico romano de Pompeya, Museo Arqueológico Nacional de Nápoles |

Los romanos pensaron de forma mayoritaria que sus muertos seguían viviendo en la tumba, donde el alma, en forma de sombra, se mantenía en relación directa con el cuerpo, habitando para siempre su eterna morada. De ahí la importancia de la sepultura, del ajuar funerario y por supuesto de las ofrendas periódicas realizadas por los parientes más próximos.

Adriano

escribió, según la Historia Augusta, un pequeño poema sobre el destino de su

alma, lo que podría servir para ver la importancia que los romanos daban a lo

que acontecería a su alma tras la muerte.

“Pequeña alma blanda y tierna,

Huésped y compañera de mi cuerpo,

A qué regiones te dirigirás ahora

Paliducha, rígida y desnudita.

Ya no bromearás, como de costumbre.” (Adriano,

Historia Augusta, XXV, 9)

También la familia poseída por el temor de que los espíritus

de sus antepasados viniesen a atormentarles tras su fallecimiento entendía como

una obligación celebrar el ritual funerario necesario y encontrar una sepultura

digna, dotada del ajuar que el difunto necesitaba para su vida en el más allá.

|

| Relieve funerario, Museo Nacional Romano |

El poeta Propercio dejó escritas disposiciones para su

propio funeral en una de sus elegías en las que no faltan los elementos más características de un

típico funus romano, como el cortejo,

el lamento, la urna con las cenizas, el epitafio y la visita de una persona

cercana a la tumba.

“Cuando llegue, pues, la hora en que la muerte cierre mis ojos, escucha como debes disponer mi funeral: no se alargue entonces el cortejo fúnebre con gran desfile de imágenes, ni la trompeta se lamente inútilmente por mi muerte, ni se me extienda entonces un lecho de pies de marfil, ni descanse mi cadáver sobre un catafalco digno de Atalo. Que me falte una hilera de bandejas con esencias y tenga las exequias insignificantes de un funeral plebeyo. Suficiente es mi cortejo, si hay tres libritos, que ofrecer a Perséfone como regalo especial. Tú, en cambio, me seguirás arañándote el pecho desnudo, y no te cansarás de invocar mi nombre, pondrás el último beso en mis labios helados, cuando se me ofrende una caja de ónice llena de perfumes sirios. Después, cuando la llama prenda debajo y me convierta en ceniza, una pequeña urna reciba mis restos, póngase un laurel sobre mi exigua tumba, cuya sombra cubra el lugar de mi cadáver quemado, y haya dos versos:

EL HOMBRE QUE AHORA YACE COMO EL POLVO DESAGRADABLE, ESE FUE EN OTRO TIEMPO ESCLAVO DE UN SOLO AMOR.

La fama de mi sepulcro no será menos conocida que lo fue la tumba cruenta del héroe de Ptía. También tú, si alguna vez se cumple tu destino, acuérdate, recorre este camino, ya encanecida, hacia la lápida que te recuerde. Entre tanto, no desprecies mi sepultura, la tierra no es enteramente inconsciente de la verdad.” (Propercio, Elegías, II, 13)

EL HOMBRE QUE AHORA YACE COMO EL POLVO DESAGRADABLE, ESE FUE EN OTRO TIEMPO ESCLAVO DE UN SOLO AMOR.

La fama de mi sepulcro no será menos conocida que lo fue la tumba cruenta del héroe de Ptía. También tú, si alguna vez se cumple tu destino, acuérdate, recorre este camino, ya encanecida, hacia la lápida que te recuerde. Entre tanto, no desprecies mi sepultura, la tierra no es enteramente inconsciente de la verdad.” (Propercio, Elegías, II, 13)

|

| Tapa de sarcófago, Museos Vaticanos, foto Samuel López |

La tradición exigía que un familiar recogiera el último

aliento del fallecido con un beso para que su alma no fuera atrapada por malos

espíritus o fuera víctima de encantamientos o maldiciones. El mismo familiar

que lo recogía, cerraba los ojos del difunto, tras lo cual los

parientes llamaban al muerto por su nombre para hacerle volver del mundo de los

muertos y lloraban por él, lo que se volvía a repetir varias

veces hasta que el cuerpo era enterrado o incinerado (conclamatio). Continuaban

los lamentos y se depositaba el cuerpo en el suelo como símbolo de su regreso a la tierra. El cuerpo

se lavaba, amortajaba y perfumaba con ungüentos, se le vestía con una toga si

era un importante ciudadano y se le cubría con un sudario blanco. Los pobres solo vestían un túnica oscura.

Al difunto se le colocaba una corona en la cabeza, si había merecido llevar una en su vida y se

le ponía una moneda en la boca para pagar al barquero Caronte su trayecto al más allá y

después era expuesto con los pies

dirigidos hacia la puerta, como símbolo de su salida de este mundo, en el atrio o

en otra habitación en caso de no haberlo.

|

| Jarrita para ungüentos, Museo Nacional de Nápoles, foto Samuel López |

“Y ahora, Estico, tráeme la

mortaja en que quiero me lleven envuelto a la tumba. Trae también el perfume y

un poco de ungüento de aquella ánfora con el que mando que laven mis huesos.

Sin hacerse esperar, Estico

trajo al comedor la mortaja blanca y la praetexta. Palpad- nos ordenó

Trimalción- y ved de qué buena lana están hechas.” (Petronio, Satyricon, 77-78)

"Tan arraigado está todo esto entre la mayoría, que,

cuando muere algún miembro de la familia, lo primero de todo exponen su cadáver

poniéndole un óbolo en la boca, destinado a ser el pago para el barquero por la

travesía, sin pararse a pensar antes qué moneda es la que se cotiza y se maneja

en el mundo subterráneo, y a ver si tiene validez allí el óbolo ático o

macedonio o egineo, o si no sería mucho más práctico no tener que pagar el

pasaje; así, si el barquero no lo recibiera, llegarían o podrían ser enviados

de nuevo arriba a la vida. Después los lavan -como si para bañarlos allí abajo

no hubiera suficiente agua en la laguna-, perfuman con la mejor mirra su

cuerpo, que inicia ya una descomposición forzosa, los coronan con flores

lozanas y los exponen primorosamente vestidos: está claro para que no tiriten

de frío en el camino y para que no los vea desnudos Cerbero. Lamentos por

ellos, quejidos de mujeres, llanto por doquier, pechos golpeados, cabelleras

desgarradas y mejillas enrojecidas; vestidos que se rasgan de arriba abajo,

polvo que se esparce por la cabeza y unos vivos que mueven más a compasión que

el muerto. Ellos se retuercen por la tierra muchas veces y arañan sus cabezas

contra el suelo; el muerto, en cambio, guapo y bien arreglado, coronado hasta la

exageración, está allí expuesto engalanado y solemne, ataviado como para ir a

una procesión." (Luciano, Del Luto)

|

| Sarcófago romano, Museo Británico, Londres |

Cuando se trataba de una familia

pudiente, la preparación del cuerpo para su exposición y los preparativos para

el funeral eran generalmente confiados a los empresarios de pompas fúnebres (libitinarii). En la ciudad

de Roma el templo de Libitina, diosa de los entierros, proporcionaba los

enseres necesarios para celebrar un funeral digno. Los pollinctores eran los

encargados de embalsamar o ungir con aceites los cuerpos y por su contacto permanente con la muerte y

los cadáveres no eran hombres libres, ya que su oficio se

consideraba funesto.

“Mientras se preparaba la pira de Libitina con papiro

para que ardiera ligera, mientras la esposa compraba llorosa la mirra y la

canela, ya preparada la fosa, ya el lecho, ya el embalsamador, Numa me nombró

su heredero: se ha curado.”

(Marcial, Epi. X, 97)

Si el difunto había desempeñado una magistratura se le podía

hacer una máscara de cera en la que se reflejaba de forma muy realista su

rostro y que se guardaba como un bien preciado en la familia.

Para anunciar la defunción se colgaba de las jambas de la

puerta una rama de ciprés, árbol consagrado a Plutón, dios de los muertos, o

ramas de otros árboles. La puerta se mantenía cerrada para comunicar que no se

debería solicitar la atención de la familia para ningún negocio y que ésta,

junto a la casa, permanecería impura hasta que se celebrara la ceremonia de

purificación tras las exequias.

"Para colmo de todo eso, llega el banquete ritual. Asisten

los parientes y se dedican a consolar a los padres del difunto; los persuaden

para que prueben la comida, y la toman no sin apetito, por Zeus, ni porque los

fuercen ellos, sino porque están desfallecidos después de tres días

ininterrumpidos sin probar bocado.

Y van diciendo: «¿Hasta cuándo, oye tú, nos lamentaremos?

Deja ya descansar a los espíritus del bienaventurado difunto. Y si has decidido

llorar y llorar, por eso precisamente te conviene no estar sin comer, para que

tengas fuerzas para hacer frente a un dolor tan fuerte." (Luciano, Del

luto)

A

continuación comenzaba el velatorio, cuya duración podía oscilar entre uno y

siete días, pues los romanos temían que el difunto despertase de lo que habría

sido una muerte aparente. El cuerpo se disponía sobre un lecho fúnebre, vestido

lujosamente si la familia del difunto

tenía dinero para ello, y era velado por

sus parientes, mientras plañideras

profesionales lloraban al desaparecido con expresiones repetitivas, que incluían

cánticos alabando sus méritos y virtudes, y se mesaban los cabellos, golpeándose

el pecho con gritos desgarradores. Guirnaldas y coronas de flores rodeaban el

lecho, junto a antorchas, velas, lucernas

y quemadores de perfumes, para alejar el olor de la muerte y de la

gente, y algún músico tocando la flauta.

|

| Relieve del sepulcro de los Haterii, Museos Vaticanos |

Fue costumbre romana en los primeros tiempos que los

funerales se realizaran por la noche a la luz de las antorchas que los

encabezaban, y los de los niños y los pobres siguieron siendo nocturnos.

La música de trompas y

flautas acompañaban junto a las plañideras al cortejo fúnebre, según la

costumbre tomada de los etruscos.

“Luego suena la trompeta, se

encienden las candelas y, en fin, nuestro señorito, bien compuesto en el elevado

lecho y empapado de ungüentos aceitosos

extiende sus pies rígidos hacia la puerta, y los que desde ayer son quirites se

cubren la cabeza y se llevan el cadáver.”(Persio, Sat. III)

El feretrum solía ser portado por los hijos, los familiares más próximos,

los amigos o los libertos, mientras los más pobres eran llevados hasta su última morada por los vespilliones en una caja de bajo coste (sandapila).

Se iniciaba el traslado hasta el lugar de enterramiento, la

llamada pompa funebris, con un pregonero que anunciaba públicamente la

ceremonia cuando el difunto era importante, y a partir de este momento se organizaba la

procesión más o menos lujosa, según los medios de cada familia, la cual vestía

con ropas negras. Las mujeres además de llevar vestiduras oscuras, iban sin joyas y habitualmente con el cabello suelto. Durante el Imperio algunas mujeres vistieron de color

blanco durante el funeral.

“Y aunque la mente se

conserve vigorosa, tendrá con todo que sacar los entierros de sus hijos, ver la

pira de la esposa amada, o la del hermano, y urnas llenas con sus hermanas, ese

es el castigo

que le cae a los que viven demasiado: por culpa de las muertes sin cesar

repetidas van haciéndose viejos entre muchas lamentaciones y revestidos de

negro luto entre penas inacabables.” (Juvenal, sat. X)

En caso de personajes notables podían desfilar la

imágenes en cera de los antepasados, que se guardaban en lugar visible de la

casa, llevadas por actores vestidos apropiadamente para la ocasión.

|

| Máscara romana, Egipto, Museo Universitario de Pensilvania |

En las exequias de los patricios romanos de mediados del siglo

II a.C. descritas por Polibio si el difunto era importante su cuerpo se

disponía en los rostra en el foro, en

posición erguida o reclinada, y allí se hacía un elogio del difunto (laudatio funebris), en la que se

describía la historia de la familia y se alababa su vida pública y privada, con

más o menos exageraciones delante de los ciudadanos.

“El cónsul Antonio hizo que, en

vez del elogio fúnebre, fuesen leídos por un heraldo los senadoconsultos que

otorgaban a César todos los honores divinos y humanos, y el juramento, además,

que obligaba a todos por la salud de

uno, por su parte añadió muy pocas palabras a esta lectura.” (Suetonio,

Vida de Julio César, LXXXIV)

|

| Discurso de Antonio en el funeral de Julio César, William Holmes Sullivan, crédito foto Royal Shakespeare Company Collection |

Hacia el final de la República surgió una alternativa a la máscara

funeraria, se esculpía un busto en la tumba. En algunos funerales

se describen las imágenes rodeando el lecho funerario.

|

| Tapa de sarcófago romano con efigie del difunto y busto, Museo Nacional Romano, foto Samuel López |

Cuando el cortejo fúnebre llegaba al lugar de la inhumación o

incineración se realizaba el rito de arrojar un poco de tierra sobre el cuerpo

y en caso de haber cremación se cortaba una parte del cuerpo, normalmente un

dedo, para ser enterrado (os resectum).

En cuanto a la inhumación los pobres eran depositados directamente en la

tierra, generalmente extendidos

totalmente, y pocas veces doblados, en simples fosas, o en baldas excavadas en la

pared (loculi) en las catacumbas.

Los ricos eran metidos en

sarcófagos de mármol, piedra, arcilla, plomo o madera, ricamente esculpidos.

Los de plomo se introducían normalmente en otros de madera o piedra. Con

frecuencia se echaba yeso (gypsum) sobre

el cuerpo, formando un molde y a veces conservando fragmentos de la tela

en la que había sido envuelto. Los sarcófagos se podían ubicar en cámaras

funerarias, bajo túmulos o ser enterrados.

La cremación del cuerpo y del

lecho en el que reposaba tenía lugar, bien donde se iban a enterrar las cenizas

(bustum) o bien en un lugar reservado especialmente para las incineraciones (ustrinum). La pira era un montón rectangular de leña, a veces

mezclado con papiro para que ardiese más fácilmente. Luego se depositaba el

cuerpo en la pira junto a regalos y pertenencias personales del difunto que le

servían para hacerle sentirse como en casa en su vida en el más allá, así como

objetos relativos a su rango, insignias y armas para los militares,

herramientas para los artesanos, husos para las matronas y juguetes para los

niños.

|

| Piezas de ajuar infantil, Museo Nacional Romano, foto Samuel López |

Se abrían los ojos del difunto porque se consideraba nefasto no mostrarlos al cielo y sus familiares le

llamaban por su nombre por última vez. Se encendía la pira con la llama de las

antorchas y cuando el fuego había ya consumido el cuerpo, los familiares

recogían las cenizas, que solían ser regados con vino antes de guardarlas en

urnas de diferentes formas y materiales, más sencillas para los que no tenían

recursos y muy elaboradas y decoradas para los más poderosos. Las de los

primeros se guardaban en casa o se enterraban en tumbas en el suelo cubiertas con losas de piedra o tejas (tegulas) colocadas formando un tejadillo a dos aguas y las de los segundos se ponían

en altares en la casa o en cámaras funerarias, aunque los menos pudientes las

dejarían en columbarios.

“Antistio

Rústico ha muerto en las crueles tierras de los capadocios. ¡Oh tierra culpable

de un crimen detestable! Nigrina ha repatriado en su regazo las cenizas de su

amado marido y se ha quejado de que los caminos no hayan sido suficientemente

largos. Y al dar la urna sagrada a la tumba —de la que siente envidia—, luego

de haberle arrebatado a su marido, le parece que ha enviudado dos veces.”

(Marcial, Epi. IX, 30)

|

| Urna funeraria, Museo de Linares, Jaén, foto Samuel López |

La cremación propiamente dicha era por regla

efectuada por los ustores, mientras

la excavación de la fosa correspondía a los fossores.

Los dessignatores eran probablemente

maestros de ceremonias para las exequias de los ricos, tanto hombres como

mujeres que dirigían todo el ceremonial.

"Porque también acompañé contigo

la solemnidad de su cortejo fúnebre: el féretro del niño, esa abominación que

vio nuestra ciudad. Y he contemplado los dolorosos cúmulos de incienso

consagrado al difunto y su alma llorosa sobrevolando su propio funeral, y a

tí, que superabas los gritos de los padres y el plañir de las madres cuando,

asido a su pira, te proponías aspirar sus llamas: a duras penas pude retenerte

y, reteniéndote, participé igualado con tu duelo, te lastimé." (Estacio,

II, 1)

Cicerón y Plinio indican que el rito habitual en la Roma

primitiva era la inhumación. En el siglo V a.C., sin embargo, se alternan las inhumaciones e incineraciones y a fines de la República e inicio del Imperio se podía hablar de que la incineración era el rito más empleado.

|

| Escena de cremación en tapa de sarcófago, Museos Capitolinos, Roma, crédito foto Raia 2005 |

Los romanos recurrieron al rito de la incineración

preferentemente debido quizás al gran incremento demográfico que sufrió Roma,

al tiempo, de que este rito resultaba menos costoso que la inhumación, por lo

que se hizo rápidamente más popular entre las clases más desfavorecidas. Cada familia sepultaba a sus muertos según

sus posibilidades y la forma empleada, cremación o inhumación podía depender de

una elección personal,

la tradición familiar o la costumbre local. Las sepulturas que guardaban

los cuerpos inhumados solían tener más espacio para depositar los ajuares

funerarios con los objetos que recordarían al difunto su vida terrenal, además

de proporcionarle los utensilios domésticos que le ayudarían a alimentarse en

el más allá, como platillos y vasijas.

Algunos ciudadanos ricos o de

familias aristocráticas se mantuvieron fieles a la antigua costumbre funeraria

de la inhumación, conocida desde la época etrusca. Desde el siglo III a.C. la ilustre familia de los Escipiones solía enterrar a

sus muertos hasta que el dictador Cornelio Sila exigió que su cuerpo fuera

incinerado ante el temor de que sus enemigos desenterraran y deshonraran sus

restos, igual que él había hecho con su adversario político Mario. En época de

Augusto casi todos los cadáveres se incineraban, y Tácito indica que en el funeral de Nerón el

año 65 d.C. se usó la incineración que era una costumbre romana.

A comienzos del siglo II d.C., especialmente desde el

reinado de Adriano, comenzó a extenderse de nuevo la inhumación, debido quizás a la predicación en Roma del cristianismo que

propugnaba la resurrección de la carne y por la propagación de algunos cultos semitas, que preferían garantizar la integridad del cuerpo para una

supuesta vida en el más allá.

Precisamente a este periodo se corresponden la

mayor parte de los sarcófagos conocidos del mundo romano, en los que hay diferencias entre los

paganos y los cristianos. Los sarcófagos

cristianos se suelen identificar bien, puesto que utilizan una iconografía

relacionada con las sagradas escrituras.

El embalsamamiento se reservó para algunos personajes notables y con dinero, por el alto coste que suponía el proceso y los productos utilizados.

“No fue quemado su cuerpo según

la costumbre romana,sino como usan los reyes extranjeros, embalsamándolo con sustancias olorosas, y se puso en el sepulcro de los Julios. Se le hicieron aún así exequias públicas, y en ellas el mismo Nerón, en la plaza llamada de los

Rostros, que es donde se suelen hacer semejantes oraciones, alabó su gran

hermosura, que había merecido ser madre de una niña divina, y de otros dones de

fortuna en lugar de virtudes.” (Tácito, Anales, XVI, 6)

|

| Elaborado sarcófago romano, Museo Nacional Romano, foto Samuel López |

Los niños de menos de cuarenta días eran

siempre sepultados, y en los primeros tiempos los más pequeños solían ser enterrados en las propias casas.

También eran inhumados los esclavos,

cuyo entierro era costeado por su señor.

“Por Hércules, que lo pasamos muy bien. Escisa dio un espléndido banquete de novena en honor de un pobrecito esclavo suyo a quien había hecho liberto en la agonía. Y creo que tendrá que añadir un respetable tanto por ciento a los recaudadores, pues el muerto ha sido valorado en cincuenta mil sestercios. De todos modos, fue muy agradable, si bien nos vimos obligados a derramar la mitad de las libaciones sobre sus pobres huesos.”

“Por Hércules, que lo pasamos muy bien. Escisa dio un espléndido banquete de novena en honor de un pobrecito esclavo suyo a quien había hecho liberto en la agonía. Y creo que tendrá que añadir un respetable tanto por ciento a los recaudadores, pues el muerto ha sido valorado en cincuenta mil sestercios. De todos modos, fue muy agradable, si bien nos vimos obligados a derramar la mitad de las libaciones sobre sus pobres huesos.”

Durante la

República era costumbre sepultar solo una parte del cuerpo incinerado, por

ejemplo un dedo. Esto se debía a que no se consideraba sagrado el lugar de la

incineración hasta que se hubiera echada la tierra por encima.

“Antes de que se eche la tierra sobre los huesos, aquel

lugar donde ha sido incinerado el cuerpo no tiene carácter religioso; una vez

echada la tierra, entonces queda inhumado según derecho y el sepulcro recibe

tal nombre y entonces adquiere finalmente muchas prerrogativas de carácter

sagrado.” (Cicerón, De Las Leyes, L. II)

|

| Tumbas en el entorno de la villa romana de Puente Genil, Córdoba, foto Samuel López |

El obvio peligro

de incendios obligó a realizar las quemas y enterramientos en campo

abierto. Los emperadores Diocleciano y Maximiano continuaron con la prohibición

en la ley XII del Código sobre los lugares sagrados. Los emperadores cristianos como Teodosio

dictaron normas para evitar los

perjuicios que suponían para los cultivos en los campos los enterramientos y las incineraciones sin control.

“Hay además dos leyes acerca de los sepulcros, de las

cuales una cuida de los edificios de particulares, otra de los sepulcros en sí.

En efecto, la prohibición de que “una pira u hoguera incineratoria se construya

a menos de sesenta pies de una casa ajena contra la voluntad de su dueño”,

parece ser por temor a un incendio del edificio; igualmente prohíbe el pebetero

de incienso. A su vez el prohibir que el fórum, esto es, el vestíbulo de la

tumba, y la pira sean objeto de usucapión, mira por el derecho de los

sepulcros.” (Cicerón, De Las Leyes, L. II)

Todos los entierros debían

celebrarse fuera de la ciudad. Esta norma establecida en la Ley de las XII

tablas se observó hasta el final del Imperio, aunque había excepciones para

algunas personas, como los emperadores. La precaución sanitaria y el temor a la

contaminación explicaban esta ley.

Durante la República la zona este

del Esquilino era el lugar donde se tiraban todos aquellos desperdicios que no

eran arrastrados por las cloacas. Allí también estaban las fosas (puticuli) donde eran enterrados los

pobres. Sólo eran agujeros en el suelo, sin ningún revestimiento. Allí se

arrojaban los cadáveres de los pobres sin familia ni amigos, y sobre ellos se

tiraban los cuerpos de los animales muertos, junto con la porquería y basura de

las calles.

Las fosas se dejaban abiertas, sin

cubrirlas incluso cuando estaban llenas, y el hedor y la contaminación ocasionada convertían la colina en un lugar absolutamente inhabitable. En época

de Augusto el peligro sanitario de infecciones para la ciudad se hizo tan

grande que los basureros fueron trasladados más lejos. Entonces el Esquilino,

con sus fosas y su suelo de una profundidad de unos ocho metros, fue convertido

en un parque llamado Horti Maecenatis.

“Aquí es donde antes traían desde sus

estrechas celdas cadáveres de esclavos que un consiervo

hacía poner en modesto ataúd. Era fosa común para mísera plebe, para el gorrón de

Arrambla y el manirroto de Nomentano. Un mojón asignaba aquí mil pies de frente

y trescientos de fondo:

ESTE MONUMENTO NO PASARÁ A LOS

HEREDEROS.

Ahora se puede vivir en un Esquilino salubre y pasear al solecito por la terraza desde donde poco ha triste se veía un campo desfigurado por huesos blancos.” (Horacio, Sat. I, 8)

Los miles de cuerpos que eran enterrados en el vertedero de Roma

pertenecían a los extranjeros, esclavos abandonados, las víctimas que morían en

la arena, criminales proscritos y los cuerpos sin identificar. Los condenados a

muerte no eran enterrados y sus cuerpos eran abandonados a los buitres y otros

animales carroñeros en el mismo lugar de la ejecución cerca de la Puerta

Esquilina.

Brigadas de esclavos recogían por la noche los cadáveres de

los desvalidos que se encontraban en las calles y los llevaban a enterrar,

previa cremación, en esas fosas comunes.

"Cuatro siervos marcados transportaban el cadáver de un pobre, como los que recibe a millares la pira de los desvalidos."(Marcial, VIII, 75)

|

| Monumento funerario, Via Appia, Roma, foto Samuel López |

Las familias

patricias romanas adoptaron la práctica de enterramiento a lo largo de los

caminos que confluían en Roma y algunos de estos conservan los nombres

correspondientes a aquellas: Vía Appia, Vía Aurelia, .... Los

emperadores Domiciano y Septimio Severo fueron enterrados en las Vías Autina y

Appia respectivamente y el propio emperador Adriano tuvo que volver a prohibir

los enterramientos dentro de Roma ante la reincidencia de esta práctica.

Mientras, el pueblo llano tenía hogueras públicas y sepulturas comunes en fosas

o pozos profundos. El emperador Antonino reguló el abuso de los enterramientos

en todo el Imperio.

Los ricos propietarios se hacían enterrar con frecuencia en sus propias fincas,

donde podían elegir el emplazamiento y rodear la tumba con huertos y jardines que

alegraran la vista de los visitantes y sirvieran de gozo al fallecido mientras

descansaba en la vida eterna.

¿Qué dices de todo esto, amigo carísimo? – dijo

Trimalción, dirigiéndose a Habinas-. ¿Sigues en erigirme el mausoleo tal y como

te lo encargué? Te ruego encarecidamente que a los pies de mi estatua aparezca

mi perrita, unas coronas, perfumes y todas las peleas de Petraites. ¡Que por tu

parte pueda yo seguir viviendo para la posteridad! Ítem más: que la fachada sea

de cien pies de largo y doscientos de fondo, pues quiero que rodeen mis cenizas

toda clase de frutales y grandes viñedos. Es totalmente absurdo estar

preocupado por tener en vida casas elegantes y cómodas, sin ocuparnos de

aquellas que hemos de habitar más tiempo...” (Petronio, Satyricon, 71)

|

| Retrato funerario, El Fayum, Egipto |

Algunas leyes y normas regulaban

el gasto realizado al celebrar funerales privados, principalmente en cuanto a

la ostentación en los cortejos fúnebres. También se estableció la lista de

personas que tenían la obligación de celebrar los ritos funerarios: en primer

lugar, el amigo, a quien el muerto hubiera designado en su testamento como

encargado para hacerlo, en caso de no existir tal caso sería una persona

designada por los amigos del difunto, y en caso de no darse ninguno de los

casos anteriores, el heredero, si el fallecido había sido el cabeza de familia,

y, de no ser así, el propio cabeza de familia sería el encargado. También se regulaba en quien debía recaer el

gasto de las exequias, el heredero, principalmente, y, en caso de no haber sido

designado, el cabeza de familia; el padre de una mujer casada si ella no tenía

dote para pagarlo; y, en su heredero o su esposo si ella se había emancipado de

su padre.

“Con razón, pues, derramo lágrimas en honor de la muerte

de Celso, lágrimas que él derramó por mí estando vivo, cuando partí para el

destierro: con razón te dedico estos versos, que atestiguan tu singular modo de

comportarte, para que quienes vivan en un futuro lean tu nombre, Celso. Esto es lo que puedo enviarte desde los

campos géticos: aquí solo esto es lo que me es lícito tener. No pude asistir a

tus funerales ni ungir tu cuerpo, y de tu pira me separa todo el orbe. Quien pudo, Máximo, a quien tú en vida

considerabas como un dios, cumplió todos sus deberes para contigo. Él te hizo

unas exequias y un funeral de gran distinción y derramó el amomo sobre tu frío

pecho y afligido diluyó ungüentos con sus abundantes lágrimas y enterrando tus

huesos los cubrió con tierra próxima.” (Ovidio. Pónticas, I, 9)

Como un

entierro podía conllevar grandes gastos, si alguien, sin ser el heredero, se hacía cargo

del entierro podía exigir ser resarcido por su coste. Se consideran gastos del entierro todo lo que

se invertía en la preparación del cuerpo:

ungüentos, precio de la sepultura, impuestos, si existían, etc., y estos gastos se deducían siempre de la

herencia. Si alguien recibía un legado con la condición de construir una tumba,

le era reducido parte de su legado en la cuantía fijada para la tumba.

La muerte era tenida por algo

funesto, y tras la inhumación o

incineración se sacrificaba un cerdo y

se celebraba el banquete funerario (silicernium) junto a la tumba para

honrar al muerto, y después se hacía necesaria una profunda purificación (suffitio),

con agua y fuego, de todo aquello que se había visto afectado por la misma,

incluidos la familia, quienes habían tenido algún tipo de contacto con el

cadáver y el hogar.

|

| Pintura funeraria de Ammonius, Villa Getty, crédito foto Mary Harrasch |

Cada persona era rociada con una rama de laurel o de olivo

(ambos árboles de fuerte contenido simbólico, relacionado entre otros aspectos

con la inmortalidad) y debía saltar un fuego en el que se habrían quemado

previamente sustancias diversas de carácter depurador. Hasta que terminaban los

ritos de purificación comprendidos en las llamadas feriae denicales, hasta nueve días después del sepelio, la familia

entera se mantenía bajo un luto riguroso, vistiendo ropajes negros (lugubria),

símbolo de su carácter funesto. Las

mujeres solían guardar el luto por un periodo comprendido entre diez meses y un

año. Un año les fue decretado por el senado a las mujeres de Roma

tras la muerte de Augusto y otro tras la de Livia.

“Nuestros antepasados establecieron un año de luto para

la mujer, no para que no se lamentaran por ese tiempo, sino para que no lo

hicieran ya más; para los hombres no hay ningún tiempo determinado por la ley,

porque no hay nada de deshonesto. Sin embargo, ¿cuál de aquellas mujercitas me

presentarás que apenas separadas de la pira, apenas arrancadas del cadáver, al

que le duraron las lágrimas todo un mes? Ninguna cosa se hace repulsiva más

pronto que el dolor, el cual estando reciente, encuentra un confortador y atrae

hacia sí a algunos, pero haciéndose por hábito, mueve a risa, y no sin razón,

pues es o simulado o necio.” (Séneca, LXIII, 13)

Para terminar de purificar el

hogar se sacrificaba un carnero al Lar familiar, se volvía a abrir la casa a la

comunidad y se hacía una nueva comida, la cena

novendialis, junto a la tumba, en la que se renovaban las ofrendas con la sangre de los animales inmolados, vino, miel, leche y otros alimentos que a veces podían ser aprovechados por los hambrientos que merodeaban por las tumbas. Se dejaban flores, rosas o violetas, y además se vertía una libación a los Manes sobre el lugar de

enterramiento.

“Toda

la organización de esta parte del derecho de los pontífices manifiesta profundo

sentido religioso y respeto por las ceremonias. Y no es necesario que

expliquemos cuál es el límite del duelo de la familia, que clase de sacrificio

se ha de hacer al Lar con carneros, de qué forma debe cubrirse de tierra el

hueso extraído y cuáles son las normas que rigen el sacrificio obligado de la

cerda, en qué momento una sepultura empieza a serlo y entra en el ámbito de la

religión.” (Cicerón, De Las Leyes, L.II)

Para la celebración de estas comidas se equipaban los

cementerios con lechos y mesas que se cubrían con mosaicos que representaban

los alimentos a consumir y con cisternas y tubos para conducir la comida y la

bebida a las tumbas.

|

| Tabla de mesa funeraria de mosaico, foto de Panoramio |

Otras tumbas más sencillas muestran unas lápidas con

repisas para depositar los alimentos que podían ser auténticos o representados

por figuras en piedra o arcilla. Se han hallado epitafios que hacen referencia a

estas ofrendas alimenticias que siguieron haciéndose cuando el Cristianismo ya

se había implantado en el Imperio, a pesar de las críticas de autores

cristianos como Tertuliano que advertía contra estas prácticas propias de

paganos que festejaban con los dioses. A continuación hay un epitafio

encontrado en la provincia de la Mauritania Sitifense (actual Argelia) que hace

alusión a esta costumbre.

“A la memoria de Aelia Secundula

Todos enviamos muchas cosas dignas para su

funeral.

Muy cerca del altar dedicado a la Madre

Secundula.

Nos complace colocar una mesa de piedra en la que al poner comida y

copas, recordamos sus muchos grandes actos para aliviar la pena que corroe nuestro

pecho, libremente contamos historias hasta tarde,y elogiamos a la buena y casta madre, que

descansa en su vejez.

Ella, que nos alimentó, descansa para

siempre.

Vivió hasta los setenta y cinco años y

murió en el año 260 de la provincia.

Hecho por Statulenia Julia."

Durante el periodo de duelo no se encendía el fuego del hogar

que se mantenía apagado hasta que no se consumiese la pira funeraria. Además la

familia mantenía un ayuno que terminaba con el banquete fúnebre.

|

| Relieve con comida funeraria, Palmira, crédito foto Mary Harrasch |

Si el cuerpo del difunto no podía

ser enterrado por no haberse encontrado, como en el caso de naufragios o muerte

en batalla, se construía un cenotafio para proporcionar al alma del difunto de

un lugar en el que habitar tras la muerte y a la que se invitaba a entrar

llamándola por el nombre del fallecido tres veces. Un monumento llamado honorarium sepulcrum se podía erigir

para recordar a alguien, cuyos restos se habían enterrados en otro lugar.

A comienzos del Imperio se

formaron asociaciones toleradas por el estado con la finalidad de afrontar los

gastos funerarios de sus miembros, ya fuera para inhumación o incineración, o

para construir columbarios. Estas asociaciones

(collegia funeraticia)

comenzaron originalmente entre personas que desempeñaban el mismo oficio, pero

también entre esclavos. Hacían una provisión para sus gastos funerarios

necesarios en el futuro pagando una cuota común cada cierto tiempo. Cuando

moría un miembro se sacaba del tesoro una cantidad establecida para su funeral,

un comité se encargaba de que las ceremonias se realizaran correctamente y en

los momentos del año fijados la sociedad presentaba ofrendas corporativas a los

muertos y se reunía para celebrar una comida juntos. Los restos de los miembros

de un mismo collegium solían descansar

en un columbario común.

Ser recordado una vez muerto era un deseo de muchos romanos

que dejaban escritas las últimas voluntades en cuanto a cómo debía ser su tumba

para ser reconocida y admirada y como debía

procederse a su mantenimiento.

Había que destacar principalmente que el difunto había alcanzado gran prestigio

social y poseía grandes riquezas con

magníficos relieves o grupos escultóricos y un digno y aparentemente merecido

epitafio.

“Te recomiendo asimismo que en mi tumba hagas

representar barcos navegando a velas desplegadas. Te pido también que no te

olvides de ponerme sentado en el tribunal y vestido con la praetexta, con mis cinco anillos de oro y repartiendo un saco de

dinero al pueblo. Por lo demás, sabes muy bien que di un banquete espléndido al

pueblo y dos denarios por comensal. Puedes representar, si te parece, el

comedor y la gente banqueteando a placer...En el centro, un reloj para que todo

el que vea la hora, quiéralo o no, pueda ver también mi nombre.”

|

| Lápida con busto femenino, Museo Nacional Romano, foto Samuel López |

Muchas lápidas fueron erigidas por los familiares o amigos

del difunto que cumplían con el deseo de todo romano de que su recuerdo no se

perdiese en el tiempo. Pagaban la tumba y mandaban escribir el nombre del

fallecido, su edad, su ocupación, la causa de su muerte y la pena que su muerte

había provocado, además de pedir a los que por allí pasaban alguna ofrenda para

el difunto. En Tarraco hay un epitafio dedicado al joven auriga Eutyches que

murió por enfermedad en vez de hacerlo corriendo en las carreras del circo.

“A los dioses Manes

A Eutyches

Auriga de 22 años

Flavio Rufino y Sempronio Diofano rindieron tributo

A esta memoria a sus servicios beneméritos.

En este sepulcro descansan los huesos de un fuerte auriga nada ignorante en coger las riendas aunque fueran de dos caballerías sujetaba o dirigía los caballos. La cruel fatalidad tuvo envidia de mis años, la fatalidad a la que hubiera querido oponerme.

No me fue concedido morir con gloria en el circo

Y la turba o multitud no piadosa lloraría por mí.

Las enfermedades ardientes en el interior de mis entrañas

me hicieron morir, a las que no pudieron poner remedios las manos de los

médicos.

Viajero esparce tiernas flores sobre mi busto, que quizás estando yo vivo hubieras hecho.

|

| Relieve funerario, Museo de Córdoba |

Algunos

epitafios literarios ofrecen una visión más suave de la tragedia que suponía

una muerte. Como ejemplo Ausonio deja unas líneas no tan tristes en un epitafio

dedicado a un hombre feliz:

“Vierte vino y aceite de fragante nardo sobre mis cenizas, trae bálsamo, también, extranjero, con rosas carmesí.

Sin lágrimas, mi urna disfruta de una eterna primavera.

No he muerto, solo he cambiado de estado.” (Ausonio,

Epitafio XXXI)

|

| Urna funeraria, Museos Capitolinos, Roma, foto Samuel López |

Los soldados muertos en el campo de batalla eran inhumados o

incinerados de forma colectiva. Los gastos de los funerales de los que morían

en acto de servicio eran pagados por los propios compañeros, que aportaban

parte de su paga para ello. A los generales y emperadores se les podía honrar con una marcha

o cabalgada alrededor de la pira o el cenotafio.

A los benefactores del Estado se les dedicaba un funus publicum que se pagaba con dinero

del tesoro. Se les dedicaba un elogio y un canto fúnebre. También los

prisioneros extranjeros célebres tenían derecho a esta ceremonia. Asimismo en

las provincias los ciudadanos que habían prestado un importante servicio a

otras ciudades podían recibir un funeral público. En época de la República

durante los funerales de un personaje público podían realizarse combates de

gladiadores, además de otros juegos y festejos que pagaban las familias de los

difuntos para todos los ciudadanos. En el año 183 a.C. en el funeral de Publio

Licinio lucharon ciento veinte hombres.

Algún personaje podía tener un funeral digno de un emperador

a pesar de no haberlo sido nunca, como en el caso de Druso que murió en el año

9 a. C. que fue traído por Tiberio, que hizo el camino a pie, y a cuyo

encuentro salió el propio Augusto para acompañarlo hasta la capital. Las

imágenes de los antepasados del fallecido rodeaban su lecho fúnebre en el

cortejo. El cuerpo fue llevado al Foro, donde se le lloró y Tiberio le dedicó

un elogio. Augusto le dedicó otro en el

Circo Máximo. Equites trasladaron su cadáver al Campo de Marte, donde fue

incinerado, y sus cenizas se depositaron en el Mausoleo de Augusto.

|

| Urna cineraria, Museo Nacional Romano, foto Samuel López |

El funus imperatorum se dedicaba a los emperadores, aunque

no todos recibieron los mismos honores. Suetonio relata el funeral de Octavio

Augusto que murió en Nola y hubo de ser transportado a Roma.

“Trasladaron su cuerpo de Nola a Boville, llevándole los decuriones de los municipios y de las colonias y

viajando de noche a causa de la estación (Agosto). En Boville fue entregado a

los caballeros, que lo condujeron a Roma, depositándolo en el vestíbulo de su

casa. El Senado quiso honrar su memoria, celebrando sus funerales con pompa

extraordinaria; se presentaron al objeto numerosas proposiciones, unos querían

que el cortejo pasara por el arco de triunfo,... Se pusieron, sin embargo,

límites a tales proposiciones. Sobre sus restos

fueron pronunciados dos elogios fúnebres: uno por Tiberio, delante del

templo de Julio César, y otro por Druso, hijo de Tiberio, cerca de la antigua

tribuna de arengas; fue llevado en hombros por los senadores hasta el campo de

Marte, donde le colocaron sobre la pira... Los más distinguidos del orden

ecuestre, descalzos y vistiendo sencillas túnicas, recogieron sus cenizas,

depositándolas en el mausoleo hecho construir por él durante su sexto consulado

entre el Tíber y la Vía Flaminia; lo había rodeado de bosque, quedando desde

aquella época convertido en paseo público.” (Suetonio, Vida de Augusto,

C)

|

| Camafeo con apoteosis de Claudio, Museo del Louvre |

Se estableció la costumbre entre los romanos de hacer dioses a los emperadores en una ceremonia que se

denominaba apoteosis. Se enterraba el

cuerpo del emperador muerto igual que el resto de los hombres, aunque con un funeral

mucho más fastuoso. Herodiano describe la ceremonia que se dedicó al emperador

Septimio Severo.

“Esparcen entonces todo tipo de

inciensos y perfumes de la tierra y vuelcan montones de frutos, hierbas y jugos

aromáticos. No es posible encontrar ningún pueblo ni ciudad ni particular de

cierta alcurnia y categoría que no envíe con afán de distinguirse estos dones

postreros en honor del emperador. Cuando se ha apilado un enorme montón de

productos aromáticos y todo el lugar se ha llenado de perfumes, tiene lugar una

cabalgata en torno de la pira, y todo el orden ecuestre cabalga en círculo, en

una formación que evoluciona siguiendo el ritmo de una danza pírrica. También

giran unos carros en una formación

semejante, con sus aurigas vestidos con togas bordadas en púrpura. En

los carros van imágenes con las máscaras de ilustres generales y emperadores

romanos. Cumplidas estas ceremonias, el sucesor del imperio coge una antorcha y

la aplica a la torre, y los restantes encienden el fuego por todo el derredor

de la pira. El fuego prende fácilmente y todo arde sin dificultad por la gran

cantidad de leña y de productos aromáticos acumulados. Luego, desde el más

pequeño y último de los pisos, como desde una almena, un águila es soltada para

que se remonte hacia el cielo con el fuego. Los romanos creen que lleva el alma

del emperador desde la tierra hasta el cielo y a partir de esta ceremonia es

venerado con el resto de los dioses.” (Herodiano, Historia del Imperio

romano, IV)

|

| Pedestal con apoteosis de Antonino Pío y Faustina, Museos Capitolinos, Roma |

Ver entrada: Dis Manibus, el descanso de los difuntos en la antigua Roma

Ver entrada: Parentalia, días de los difuntos en Roma

Bibliografía:

Death

and Burial in the Roman World, J.M.C. Toynbee, Google Libros

Las Prácticas Funerarias en la Hispania Romana. Síntesis

de su ritual. María Luisa Ramos Sáinz. Actas de los XIII Cursos Mono

gráficos sobre el patrimonio histórico, Google Libros

www.academia.edu/3990773/De_la_agonía_al_luto._Muerte_y_funus_en_la_Hispania_romana,

Desiderio Vaquerizo Gil

http://ceipac.gh.ub.es/biblio/Data/A/0276.pdf,

Aspectos legales del mundo funerario romano. José Remesal Rodríguez

oppidum.es/numeros/oppidum_01/pdfs/op01.03_perea.pdf, Imago Imperatoris, Ad Sidera! El funeral de los emperadores romanos, la apoteosis y el “cuerpo doble, Sabino Perea Yébenes

www.academia.edu/8790029/Dining_with_the_Dead_From_the_Mensa_to_the_Altar_in_Christian_Late_Antiquity,

Robin M. Jensen

http://static.panoramio.com/photos/large/104299451.jpg