|

| Teatro de Hierápolis, Turquía. Foto de Samuel López |

“Os habéis reunido en tan gran número, para escucharme, que, en vez de presentaros mis excusas, por no haberme negado a pronunciar esta conferencia, siendo, como soy, un filósofo, debería más bien felicitar a Cartago, por tener entre sus ciudadanos tantos amigos de la ciencia. Porque esta gran afluencia de público guarda estrecha relación con la importancia de la ciudad y el lugar ha sido elegido de acuerdo con lo masivo de la afluencia. Además, en un auditorio como el presente, no hay que tener en cuenta los mármoles del pavimento, la arquitectura del proscenio o la columnata que decora la escena, ni tampoco los adornos que coronan el teatro, ni sus refulgentes artesonados, ni sus graderíos dispuestos en semicírculo. No hemos de recordar que en este lugar. en otras ocasiones, el actor de mimos se entrega a sus fantasías, el cómico dialoga, declama el trágico, el funámbulo se juega la vida, el prestidigitador practica sus escamoteos, el histrión gesticula y, en resumen, todos los artistas muestran al público las peculiaridades de sus respectivas artes. Por el contrario, dejando a un lado todo esto, se ha de considerar tan sólo la disposición de ánimo de los oyentes aquí reunidos y la elocuencia del orador.” (Apuleyo, Flórida, XVIII)

La palabra theatrum, tomada del griego, significaba para los

romanos el edificio en el que se celebraban las representaciones teatrales, a

las que llamaban ludi scaenici, porque constituían una parte de los juegos

públicos celebrados en honor de los dioses.

Los juegos no eran un mero evento lúdico, sino uno ritual,

por lo que las representaciones teatrales, a su vez, no eran solo una actividad

artística, sino una manifestación de la vida cívico-religiosa.

|

| Relieve dedicado al genio del teatro por Lucceius Peculiaris, Museo Provincial de Capua. Foto Ilya Shurygin |

Los juegos en Roma podían estar dedicados a un dios en particular y se celebraban en un periodo determinado del año, o bien podían llevarse a cabo de forma ocasional por un evento extraordinario. Los primeros juegos instituidos de forma oficial durante el periodo monárquico fueron los Ludi Romani que ofrecían diversos espectáculos y se realizaban en el mes de septiembre. Se hacían en honor de Júpiter Optimus Maximus y pasaron a ser anuales en el año 366 a.C.

Hacía mediados del siglo IV a.C., ya en la República,

durante un periodo que se produjo una epidemia se introdujeron unas

representaciones escénicas que supusieron una innovación para la sociedad

romana.

“Durante aquel año y durante el

siguiente, en que fueron cónsules Tito Sulpicio Petico y Gayo Licinio Estolón

(361 a.C.), siguió la epidemia. Por eso, no se llevó a cabo nada que mereciese

ser recordado, si exceptuamos que, para conseguir la paz de los dioses, hubo un

lectisternio, el tercero desde la fundación de Roma. Y, como la virulencia de

la enfermedad no se aliviaba ni con remedios humano ni con la ayuda divina,

dominadas las mentes por la superstición, entre otros recursos para aplacar la

cólera divina se organizaron también, unas representaciones teatrales; era una

novedad para un pueblo guerrero, pues su único espectáculo había sido el circo.”

(Tito Livio, Ab urbe condita, VII, 1, 1-3)

|

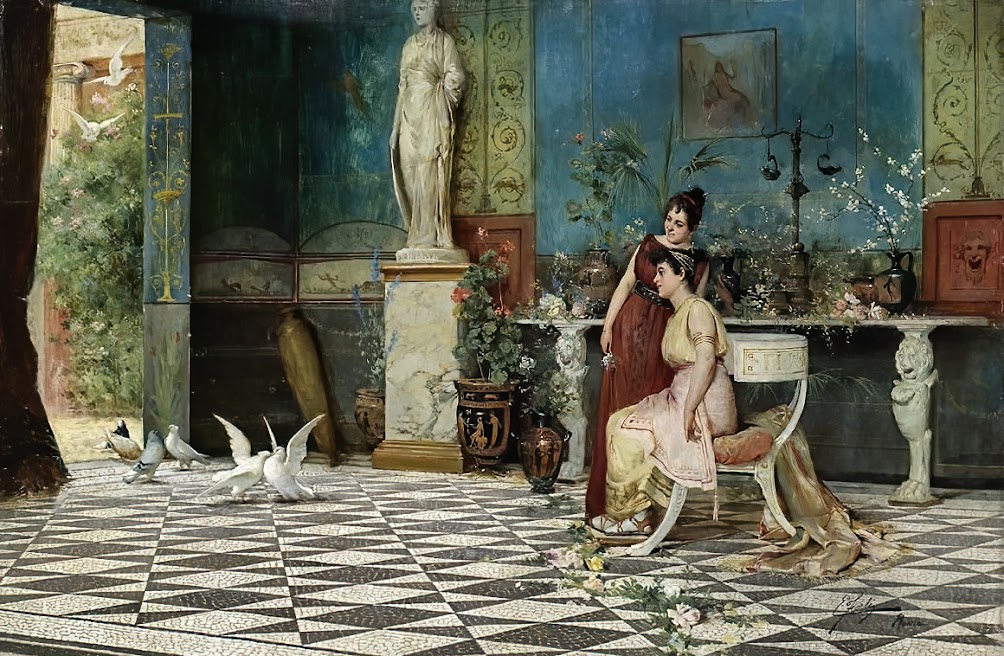

| Pintura de la villa en Campa Varano, Stabia. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Foto de Samuel López |

Otros juegos se dedicaban a otras divinidades como Apolo, Ceres o Cibeles.

¿Para qué voy a hablar de

aquellos juegos que nuestros antepasados quisieron se realizaran y celebraran

durante las fiestas Megalenses en el Palatino, delante del templo, bajo la

mirada de la Gran Madre? (Cicerón, De la respuesta a los arúspices, 24)

Julio César ofreció juegos por los triunfos obtenidos en sus

campañas.

“Dió espectáculos de diverso

tipo: un combate de gladiadores, representaciones teatrales incluso por los

barrios de toda la ciudad y, lo que, es más, por actores de todas las lenguas,

e igualmente juegos circenses, juegos atléticos y una naumaquia.” (Suetonio,

César, 39)

|

| Pintura en Casa de los Cuadros Teatrales, Pompeya. Foto Jebulon |

En ocasiones se dieron juegos pagados íntegramente por un

ciudadano particular que deseaba impresionar al pueblo con su generosidad y

obtener así popularidad. Durante el Principado, se añadieron los celebrados con

motivo de los aniversarios de los emperadores y en otras ocasiones relacionadas

con los máximos gobernantes del Imperio.

En un principio, se utilizaban diferentes espacios por toda

la ciudad para la realización de los espectáculos que se incluían en los

juegos, como carreras de carros, luchas de gladiadores o juegos atléticos. Por

lo tanto, edificios como, por ejemplo, el circo podía convertirse en un

escenario teatral por un tiempo definido.

“Ahora, por deferencia hacia mí,

presten atención benévola a lo que les pido. Vuelvo a poner en escena la Hecyra,

que nunca me fue dado recitar frente a un público silencioso: ¡tanto se ensañó

con ella la mala suerte! Pero esta mala suerte, la hará cesar la inteligencia

de ustedes colaborando con nuestra diligencia en la ejecución. La primera vez

que emprendí su representación, la noticia de un pugilato (a la que se añadió

la expectativa de ver a un funámbulo), la turbamulta de los simpatizantes, el

bochinche, el griterío de las mujeres me obligaron a retirarme de las tablas

antes de tiempo. La pieza había quedado sin estrenar. Y bien, según mi antigua

costumbre, volví a probar fortuna. La represento, pues, de nuevo. Al comienzo

agradó, pero he ahí que corre la voz de un espectáculo de gladiadores. Allá

vuela el público; arman alboroto, gritan, se pelean disputándose los puestos;

yo, mientras tanto, no pude conservar el mío. Ahora no hay bullicio; hay calma

y silencio; se me ha dado tiempo adecuado para recitar, y a ustedes se les da

la oportunidad de realzar los espectáculos dramáticos; no consientan en que el

arte teatral pase a ser privilegio de unos pocos; hagan de manera que el

prestigio de ustedes favorezca y ayude al mío.” (Terencio, Hecyra (la

suegra), Prólogo II)

|

| Grabado con una escena de "Adria" de Terencio |

Hasta la mitad del siglo I a.C. que se construyó el primer

teatro estable en piedra, los primeros teatros en Roma se levantaban para cada

ocasión en madera, con un escenario para la actuación y un espacio para los

espectáculos que permanecían en pie. Con el tiempo se instalarían unas gradas

como asiento para los espectadores y todo se desmontaba después de los días de

espectáculos.

“Antes para semejantes juegos se

solían hacer los asientos y las gradas en la ocasión, y pasada la fiesta se

deshacían; y que, si se traían a la memoria los tiempos más antiguos, se

hallaría que acostumbraba el pueblo a mirar los espectáculos en pie, teniendo

consideración a que si se sentaban gastarían todos los días floja y

ociosamente.” (Tácito, Anales, XIV, 20)

Los teatros romanos siguieron siendo estructuras temporales

hasta casi el final del periodo republicano, aunque los romanos debían estar

familiarizados con teatros permanentes en Grecia, Sicilia y otras partes de

Italia. Que no hubiera teatros permanentes en Roma durante esa época no se

debía a la incapacidad de construirlos, sino a que existía una resistencia a

edificarlos por parte de un sector de la sociedad.

Algunas autoridades estaban en contra del levantamiento de

espacios cerrados permanentes que proporcionasen asientos donde la plebe

pudiera reunirse en asambleas donde discutir asuntos políticos y sociales.

|

| Relieve con scaena frons. Museo Arqueológico Nacional de Napoles |

Hacia el 154 a. C. los censores del momento quisieron

levantar un teatro permanente en piedra cerca del Palatino pero el cónsul P.

Cornelio Escipión Nasica, férreo defensor de los viejos hábitos y de las

costumbres romanas, indujo al Senado para ordenar la paralización de las obras,

prohibiendo además que los espectadores pudieran asistir sentados a las

representaciones dentro del pomerium, argumentando que aquello era un peligro

para la moral pública. Nasica apreció la gran oportunidad que tenía para destacarse

por su fidelidad a a las tradiciones romanas, por lo que animó al Senado a

rechazar la innovación de un teatro de piedra permanente.

“Cuando se estaba levantando un

teatro cuya construcción había sido adjudicada en subasta por los censores, fue

demolido por decisión del senado a propuesta de Publio Cornelio Nasica sobre la

base de que era innecesario e iba a ser perjudicial para la moral pública, y el

pueblo, durante algún tiempo, contempló los Juegos de pie.” (Tito Livio,

Periocas 48)

En el siglo I a.C. los magistrados electos exhibían su poder

y generosidad con la instalación de teatros en los que se buscaba la

espectacularidad y el asombro de los asistentes a las representaciones para

ello se decoraban con columnas de mármol, con escenarios movibles, con estatuas

cubiertas de mármol, oro o plata, y toldos para proteger a la audiencia del

sol.

|

| Teatro romano, Museo de Verulamium, St Albans, Reino Unido |

La mayor demostración de tal fastuosidad se alcanzó en el

año 58 a.C. con la enorme estructura erigida por el edil curul Marco Emilio

Escauro, quien ordenó construir un teatro de madera que se hizo especialmente

famoso, y no era para menos: el muro del escenario estaba adornado con pilares

y estatuas de mármol africano, y los adornos del mismo estaban hechos en

cristal, oro, varios tipos de mármol e hilos de oro. Esta construcción le dio

réditos políticos durante varios años, hasta que lo exiliaron por soborno. El

mismo Cicerón lo alabó por la ventaja política que consiguió.

“Siendo edil (Marcus Sacurus)

construyó la mayor obra jamás hecha por el hombre, un edificio que superó no

solamente a aquellos erigidos por un periodo limitado, sino a aquellos

destinados a durar para siempre. Fue su teatro, el cual tenía un escenario en

tres pisos con 360 columnas; y esto, si lo piensas, en una comunidad que no

había tolerado la presencia de seis columnas de mármol de Himeto sin

vilipendiar a un ciudadano notable. El piso inferior del escenario era de

mármol, y el medio de vidrio (una extravagancia sin igual incluso en los

últimos tiempos), mientras que el superior estaba hecho de planchas doradas.

Las columnas del piso inferior tenían, como ya he dicho, 38 pies de alto cada

una. Las estatuas de bronce en los intercolumnios llegaban a 3000, como ya

dije. En cuanto a la grada, acomodaba a 80.000; cuando el de Pompeyo lo hace

para 40.000, aunque la ciudad es mucho más grande y su población mucho más

numerosa que antes. El resto del equipo, con ropajes de paño de oro, pinturas

en el escenario y otras propiedades tan lujosas que cuando los cachivaches

extras que podías usarse de forma cotidiana se llevaron a la villa de Escauro

en Tusculum y la villa fue quemada por esclavos indignados, la pérdida se

estimó en 30. 000.000 de sestercios.” (Plinio, Historia Natural, XXXVI, 114)

|

| Escena teatral, casa de Meleagro, Pompeya. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Foto Samuel López |

En el año 55 a.C. se inauguró el teatro de Pompeyo, el

primero en piedra, impulsado por Pompeyo Magno con el pretexto de levantar las

gradas de acceso al templo de Venus Victrix, su deidad personal. La

construcción del templo y del teatro fue parte de la estrategia de Pompeyo para

ganar popularidad y apoyo entre el pueblo romano, mostrando su devoción a las

tradiciones religiosas y culturales de Roma. Al integrar el templo en el

teatro, Pompeyo pudo justificar la construcción del teatro como un acto de piedad

religiosa, lo que le permitió evitar las

restricciones que existían en Roma contra la construcción de teatros

permanentes.

“Y así el gran Pompeyo, más

pequeño que su único teatro, al haber levantado aquella ciudadela con todo tipo

de ignominias, respetó la prohibición de los censores según la tradición y la

prefirió como santuario de Venus, y convocando al pueblo mediante un edicto

para su consagración, no la denominó teatro, sino templo de Venus, al que se

han añadido, dijo, unos asientos para espectáculos.” (Tertuliano, De los

espectáculos, X, 5)

|

| Teatro de Pompeyo con el templo de Venus Victrix. Ilustración de Adolf Schill |

Pompeyo durante sus conquistas estuvo en Mitilene, Grecia y allí admiró su teatro y se propuso hacer uno más grande en Roma. El proyecto despertó fuertes críticas, principalmente de su opositor, Catón, quien lo consideró un abuso de la promoción personal.

“Así es que, habiendo aportado a

Mitilena, dio libertad e independencia a la ciudad por consideración a Teófanes

y asistió al certamen acostumbrado de los poetas, cuyo único argumento fue

entonces sus hazañas. Gustóle mucho aquel teatro, y tomó el diseño de su figura

para construir otro semejante en Roma, aunque mayor y más magnífico.” (Plutarco,

Pompeyo, 42)

El teatro tenía un aforo de unos 18.000 espectadores, y se

ubicaba en un complejo de edificios con un enorme pórtico con jardines en su

parte posterior y unos edificios civiles en el otro extremo, entre ellos la

Curia donde sería asesinado Julio César.

“Sin duda el Pórtico de Pompeyo,

famoso por los tapices del palacio de Átalo, parece aburrido con sus sombrías

columnas, y la fila poblada de plátanos que se levantan por igual, y las

corrientes de agua que caen del dormido Marón, y Tritón que de pronto esconde

en su boca el agua, mientras sus Ninfas murmuran suavemente sobre todo el

estanque.” (Propercio, Elegías, II, 32)

|

| Teatro de Pompeyo, Pórtico de Pompeyo y Edificios administrativos, entre ellos la Curia. Ilustración de Jean-Claude Golvin |

El templo de Venus se ubicaba en la parte alta del teatro,

justo enfrente del escenario y la amplia grada era supuestamente la escalinata

monumental que llevaba hasta el santuario de Venus.

“Lo que de Pompeyo cuenta Varrón

de modo lacónico y bastante oscuro, narrólo con más detalle Tulio Tirón,

liberto de Cicerón, en una carta que, más o menos, decía así: “Estando Pompeyo

a punto de inaugurar el Templo de la Victoria, cuyas escalinatas servían de

gradas de teatro, en el momento de inscribir su nombre y sus cargos públicos,

planteóse la cuestión de si había que grabar consul tertio o tertium.” (Aulo Gelio, Noches Áticas, X, 1, 7)

El teatro de Pompeyo constituyó uno de los conjuntos

monumentales más importantes de Roma, siendo restaurado en numerosas ocasiones

a lo largo de los siglos hasta que en la Edad Media su principal función

desapareció pasando a ser utilizado primero como fortaleza y después como

cantera.

“Inauguró los juegos organizados

con motivo de la dedicación del teatro de Pompeyo, que había restaurado después

de que resultara dañado por el fuego, desde un estrado levantado en la

orquesta, después de haber elevado sus preces en los templos que coronan el

teatro y haber descendido por las gradas centrales, mientras todos los

espectadores permanecían sentados y en silencio.” (Suetonio, Claudio,

21, 1)

Tras la inauguración del teatro de Pompeyo parece que hubo

mayor tolerancia hacia la construcción de un teatro permanente que en el siglo

anterior, debido, quizás, a la aparición de individuos muy poderosos, capaces

de superar la resistencia a tales proyectos constructivos y proclives a erigir

edificios conmemorativos de su persona, lo que llevó al final al

establecimiento del Principado. Así se construyeron el teatro de Marcelo,

empezado por Julio César y terminado e inaugurado entre los años 13 y 11 a.C.

por Augusto en honor de su sobrino Marcelo, hijo de Octavia. En el año 13 a. C.,

se inauguró a su vez el teatro de Balbo, construido en el Campo de Marte en el

contexto de las intervenciones urbanísticas y edilicias promovidas por Augusto

y por sus colaboradores. Su constructor, Lucio Cornelio Balbo el menor, oriundo

de Gades, debió invertir en este edificio parte de los beneficios del triunfo que

celebró en el 19 a. C., por su victoria sobre los garamantes, en Libia.

El Teatro, con la Crypta anexa, fue inaugurado en el 13 a.

C., en el curso de una inundación del Tíber, el cual discurría no lejos del

nuevo edificio y a él se llegó mediante barcas.

“Cornelio Balbo estaba

celebrando la dedicación del teatro que todavía lleva su nombre, cuando

llegaron noticias de que Augusto regresaba a Roma desde el extranjero. Balbo se

enorgulleció de ser responsable de traer a Augusto de vuelta- esto aconteció

cuando él tuvo que entrar en su teatro en barca porque el Tiber se había

desbordado y causado una inundación.” (Dión Casio, Historia romana, 54,

25, 2)

|

| Teatro de Balbo y Cripta Balbi. Foto Museo Nacional Romano |

A pesar de que se construyeron teatros permanentes en piedra

en Roma, escenarios temporales siguieron instalándose y su uso continuó en el

tiempo, como es el caso del teatro de Cayo Escribonio Curión, que en unos

juegos ofrecidos en honor de su padre en el año 53 a.C. construyó dos teatros de madera que,

pivotando sobre un eje, se unían enfrentando sus escenarios y obteniendo un

edificio con sus dos extremos circulares y un tramo central recto. Por

testimonio de Cicerón este teatro se encontraba todavía en uso en el año 51

a.C.

“Construyó dos teatros de madera

muy grandes, uno junto a otro, que estaban suspendidos sobre pivotes móviles.

Cuando comenzaba, antes del mediodía, el espectáculo de los juegos, uno estaba

opuesto al otro, para que el ruido de lo que sucedía en una escena no se

mezclase con el de la otra; de repente se les hacía girar -según consta,

después de los primeros días, algunos espectadores incluso permanecían sentados

durante la operación- y entonces, al encontrarse los extremos de cada uno de

los teatros, Curión formaba un anfiteatro y ofrecía combates de gladiadores,

habiendo hecho girar a un pueblo romano que se convertía así él mismo en un

espectáculo aún mayor.” (Plinio, Historia Natural, XXXVI, 117)

Curión construyó una estructura singular para ganar fama

entre los constructores de Roma, si bien la explicación de Plinio parece

incompleta, porque según como lo explica el mecanismo no habría podido

funcionar.

|

Teatro/Anfiteatro de Escribonio Curión |

En Grecia el teatro de Dionisos en Atenas puede haber sido

el primero en construirse íntegramente de piedra ya antes del tiempo de Licurgo

(338-326 a.C.). Este hecho dio comienzo a la construcción de teatros en todas

las áreas habitadas por los griegos, con su estructura adaptada a las

condiciones locales.

“Los de Epidauro tienen un

teatro en el santuario, en mi opinión especialmente digno de ver; en efecto,

los teatros romanos son muy superiores a los de todo el mundo por su esplendor,

y el de Megalópolis en Arcadia por su tamaño, pero ¿qué arquitecto rivalizaría

dignamente con Policleto en armonía y belleza? Policleto fue el que hizo este

teatro y el edificio circular.” (Pausanias, Descripción de Grecia, II,

27, 5)

|

| Teatro griego de Epidauro. Foto de Carole Raddato |

Teatros de piedra del tipo griego se conocen en Sicilia y la

Magna Grecia al menos desde el siglo III a.C. en adelante. A partir de la

Segunda Guerra Púnica, estas regiones perdieron importancia, mientras que la

Campania y el centro de Italia, regiones con amplia influencia helenista,

florecieron durante el siglo II a.C., debido a la prosperidad económica, el

perfeccionamiento de las técnicas de construcción y la vitalidad urbana. La

actividad edilicia de las ciudades campanas y samnitas influirá decisivamente

en la configuración de los tipos teatrales de las ciudades más al norte.

“Si alguien pregunta en qué

teatro se ha procedido de acuerdo con las normas dadas, le contestaré que no es

posible mostrarle ninguno en Roma, pero sí en algunas regiones de Italia y en

numerosas ciudades de Grecia.” (Vitruvio, De Arquitectura, V, 5, 8)

|

| Teatro Grande de Pompeya. Foto de Samuel López |

La descripción más antigua de las partes de un teatro y su

diseño arquitectónico la encontramos en la obra "De Architectura" de

Vitruvio, arquitecto e ingeniero romano que vivió en época de Augusto. Vitruvio

escribe unas normas aclarando que cada arquitecto debe adaptar las indicaciones

dependiendo de las necesidades de cada obra y adaptando el edificio al lugar

decidido para su ubicación.

“No es posible que todos los

teatros se adapten a estas proporciones de simetría de una manera total, por lo

que conviene que el arquitecto se preocupe de observar las proporciones

precisas para conformar la simetría, adecuarlas a la configuración del lugar y

a la magnitud de su obra.” (Vitruvio, De arquitectura, V, 6, 7)

|

| Teatro de Ostia, Italia. Foto de Samuel López |

Vitruvio señala que

debe elegirse un lugar salubre para el teatro, alejado de aires viciados, pues

advierte que los espectadores, mientras observan el espectáculo del teatro,

tienen todos sus poros abiertos debido al estado de tranquilidad que disfrutan,

y un ambiente malsano provocaría un perjuicio para su salud. Asimismo, indica que

la orientación del teatro influye y por tanto deberían evitarse los vientos del

sur, que calientan y cargan el ambiente. Además, puntualiza Vitruvio que, a la

hora de comenzar la obra por los cimientos, si el teatro se ubica en la ladera

de una montaña, estos serán fáciles, pues se utilizará la propia roca como

cimientos, pero, por otro lado, si se sitúa sobre un terreno llano, se deberán

realizar de otra manera. realizarán de otra manera.

“Durante la representación de

los juegos, los ciudadanos permanecen sentados mucho tiempo junto con sus

mujeres y con sus hijos, se entretienen divertidos con el espectáculo y sus

cuerpos, al mantenerse quietos por el placer de presenciar las representaciones,

dejan los poros abiertos por donde va penetrando el aire, que, sí procede de

lugares pantanosos o insalubres, introduce dentro de los cuerpos corrientes

nocivas. Por tanto, se elegirá con todo cuidado el lugar destinado para el

teatro y se evitarán así tales inconvenientes e incomodidades. También debe

ponerse especial cuidado en su orientación, de modo que no se vea castigado por

el viento que procede desde el mediodía, pues a pleno sol sus rayos llenan por

completo el perímetro del teatro y el aire encerrado u ocluido en la curvatura,

al no poder expandirse libremente, se recalienta como consecuencia de su

movimiento, se vuelve muy candente, llegando a quemar abrasadoramente, por lo

que reduce la humedad de los cuerpos. Por esta razón, deben evitarse sobre todo

los lugares insalubres y deben elegirse lugares salubres. Todo será mucho más

sencillo si los cimientos se asientan en un monte; pero si la orografía obliga

a construir el teatro en un lugar llano o pantanoso, los cimientos deberán

ahondarse y asentarse tal como dijimos en el libro tercero, al tratar sobre la

cimentación de los templos.” (Vitruvio, De arquitectura, V, 3, 1-3)

|

| Teatro de Pinara, Turquía |

Mientras el teatro griego se construyó aprovechando laderas

para la colocación del graderío, en el teatro romano la construcción está generalmente

exenta de estos apoyos; su construcción está basada en una estructura de

corredores abovedados que, además de servir para el paso de los espectadores,

sustentan los graderíos. No obstante, algunos teatros romanos apoyaron parte de

su graderío en el terreno aprovechando su pendiente, o bien aprovecharon los

teatros que los griegos ya habían construido siglos antes y los renovaron y

ampliaron.

Las partes en las que se dividía su interior eran las mismas

del teatro griego: la "scaena" (escenario), la "orchaestra"

(orquesta) y la "cavea” (graderío).

La orchaestra consistía en un espacio plano y diáfano en el

centro y en la parte inferior del edificio, comprendido entre la scaenae y la

cavea. Contrariamente a lo que aconteció en los teatros griegos, nunca existió

el coro en los teatros romanos, por lo que la orchaestra, que consistía en un

semicírculo perfecto; era mucho más pequeña que la orchaestra griega.

“Todos nuestros actores actúan

en el escenario y la orquesta quedará reservada para los asientos de los

senadores.” (Vitruvio, De arquitectura, V, 6,1)

|

| Teatro de Cartagena, España. Foto de Samuel López |

Su zona curva estaba rodeada por unas gradas (proedria)

destinadas a los grandes personajes de la ciudad: procuradores, senadores,

jueces.

“Lucius Blattius Traianus

Pollio, hijo de Lucio y Caius Traius Pollio, hijo de Cayo, duoviros designados

por segunda vez, creados pontífices primeros por Augusto, supervisó que se

hicieran a su costa la orquesta, el escenario, los caminos, altares y estatuas.”

(CILA 3, 383)

Se accedía a ellos a través de unos grandes pasillos

abovedados laterales (aditi) sobre los cuales se ubicaban unos espacios para

espectadores especiales llamados tribunalia. Las vestales eran las únicas que

contaban con un puesto privilegiado, en el tribunal opuesto al ocupado por el organizador

de los juegos, normalmente el edil o un magistrado superior.

“Dio a las vírgenes vestales un

asiento aparte en el teatro, frente al estrado del pretor.” (Suetonio,

Augusto, 44, 3)

|

| De izda a drcha: cunei, scalaria, tribunalia sobre aditus, itinera versurarum. Foto Universes in Universe |

La scaena era el escenario donde se desarrollaban las

representaciones teatrales y constituía un amplio espacio rectangular elevado

sobre la orchestra.

“En los juegos ofrecidos con

motivo de la dedicación de la escena del teatro de Marcelo, que había sido

restaurada, restableció incluso las antiguas audiciones.” (Suetonio,

Vespasiano, 19)

|

| Teatro de Málaga, España. Foto de Samuel López |

Constaba de varias partes:

El proscaenium era el espacio donde actuaban los actores,

situado sobre el pódium, su superficie solía estar cubierta de madera. La parte

más cercana a la orchestra, y en ocasiones algo más elevada, se denominaba

pulpitum y su fachada frons pulpiti, que delimitaba la zona recta de la

orquesta y se componía de exedras y nichos decorados con pilastras, además

solía tener escaleras de acceso a la scaenae.

“¿A qué viene esa sorpresa? ¡Como si fuera una novedad el que Júpiter haga oficio de comediante! Además, el año pasado, cuando los comediantes lo invocaron aquí en las tablas (in proscaenio) vino en su auxilio. Y luego, en las tragedias sale de todas maneras.” (Plauto, Anfitrión, 91)

Durante los siglos se fijaron diversas formas en su diseño: el

proscaenium de planta rectilínea no tenía exedra ni nichos y con la frons

pulpiti sin decoración o con pilastras; el de planta con exedra central, era semicircular

y con otros dos entrantes menores rectangulares a sus lados; el de planta con

tres exedras, de forma semicircular, que estaban intercaladas con cinco

entrantes rectangulares.

,_Syria_-_Theater_interior_-_PHBZ024_2016_1052_-_Dumbarton_Oaks.jpg) |

| Teatro de Palmira, Siria. Foto de Frank Kidner (Dumbarton Oaks) |

“El escenario posee también su

propia distribución: las puertas intermedias poseerán la ornamentación de un

palacio real y las puertas laterales serán para extranjeros.” (Vitruvio,

De Arquitectura, V, 6, 8)

|

| Teatro de Mérida, España. Foto de Samuel López |

El muro se coronaba por un tejado inclinado con la doble

función de protección y tornavoz, para obtener una mejor acústica. Bajo el

escenario se encontraba el hyposcaenium, una especie de semisótano que

albergaba la tramoya, decorados y el foso del telón. Podía albergar plataformas

inclinadas para la maquinaria del escenario y también túneles que discurrían

desde debajo del proscaenium hasta la parte media de la orquesta, para

facilitar efectos especiales y entradas dramáticas desde debajo del escenario.

“Son recreativas las que se

ordenan al deleite de la vista y del oído; entre éstas puedes contar el arte

del tramoyista que imagina decorados que surgen desde el suelo, y entarimados

que se elevan silenciosamente a lo alto, y otros cambios improvisados: se

desdoblan elementos que estaban cohesionados o se agrupan espontáneamente los

desunidos o se repliegan poco a poco sobre sí los que estaban elevados. Así se

impresiona a los profanos, a quienes sorprende todo lo imprevisto, porque

desconocen la causa.” (Séneca, Epístolas, 88, 22)

|

| Teatro de Orange, Francia. Foto de Samuel López |

La escena estaba limitada en ambos lados por una torre,

basilica, en la que se podía encontrar una estancia para el servicio de las

representaciones teatrales, parascenium, y en la que se abría una puerta,

itinera versurarum, que comunicaba directamente con el proscaenium y que era un

acceso especial exclusivo para las más altas clases de la sociedad que se

dirigían a los proedria de la orchestra.

“Publius Marcius Quadratus, hijo

de Quinto, de la tribu Arnesiana, sacerdote del deificado Augusto, pontífice en

la Colonia de Julia Cartago, admitido al tribunal de los cinco jurados por el

emperador Antonino Pio, por el honor de su flaminado perpetuo en su ciudad

natal construyó el teatro con basílicas, pórtico, pasillos y el escenario con

el mecanismo del telón y toda la decoración, a su costa desde los cimientos, y

lo dedicó con representaciones teatrales, un reparto de golosinas, una fiesta y

un gimnasio.” (CIL VIII,26606)

|

| Teatro Norte de Jerash, Jordania. Foto Universes in Universe |

Tras el frons pulpiti se alojaba el foso del telón delantero

llamado aulaeum, que estaba levantado antes de comenzar la obra, ocultando el

escenario y que en el momento de inicio de la representación se bajaba y se

introducía en el foso mediante un mecanismo de contrapesos y poleas. El

siparium era una especie de cortina o pantalla que servía para tapar el

escenario mientras se procedía a cambios de decorado o actores.

“El telón (aulaeum) en las

representaciones teatrales, aparecen las figuras mostrando primero el rostro,

luego poco a poco, el resto, hasta que, desplegadas con movimiento uniforme,

quedan totalmente al descubierto y ponen los pies sobre las tablas.” (Ovidio,

Metamorfosis, III, 113)

Postcaenium es el conjunto de dependencias situadas detrás

de la scaenae frons, utilizada para vestuarios, pasillos, camerinos…El porticus

postcaenium era un espacio porticado cuadrado con ajardinamiento en el que la

población podía reunirse cuando había eventos teatrales.

“Detrás del escenario deben

disponerse unos pórticos para que el público pueda recogerse desde el teatro,

si una lluvia repentina interrumpe las representaciones; y además unos

vestuarios o soportales espaciosos para ubicar los decorados y las máquinas.” (Vitruvio,

De arquitectura, V, 9, 1)

|

| Jadines y pórticos del teatro de Mérida. Foto de Samuel López |

Cavea era la parte interior del teatro que contenía los

asientos en los que se sentaban los espectadores; tenía forma semicircular y

estaba formada por varias filas concéntricas de escalones sostenidas por arcos

ubicados dentro de la estructura del edificio. En algunas ocasiones el graderío era excavado

sobre el propio terreno utilizando su pendiente natural.

Estaba dividida en tres zonas horizontales en altura, la ima

cavea es la grada inferior y más cercana al escenario, y el público de esta

zona es de la alta sociedad de la época y por lo general solo hombres, en

algunas ciudades se admitían mujeres. Solía ser la zona que más filas de gradas

tenia, ya que, al ser la zona de menor radio, en cada una cabían menos

espectadores. La media cavea es la parte media de la grada, dedicada al público

en general, era habitual que solo se admitiesen hombres. Aquellos teatros que

no tenían dimensiones suficientes para la construcción de la summa cavea,

también las mujeres y niños eran aceptados en esta zona. La summa cavea es la

parte superior de la grada y donde ésta acababa. Reservada para los espectadores

más humildes de la sociedad, como son los libertos, transeúntes, no ciudadanos

y finalmente esclavos. También se sentaban mujeres y niños cuando no podían

sentarse más arriba. Los teatros más pequeños suprimían esta zona, ya que

implicaba la ejecución de estructuras más complicadas, además de contar con el

espacio necesario.

“Inauguró los juegos organizados

con motivo de la dedicación del teatro de Pompeyo, que había restaurado después

de que resultara dañado por el fuego, desde un estrado levantado en la orquesta

(orchestra), después de haber elevado sus preces en los templos que coronan el

teatro y haber descendido por las gradas centrales (media cavea), mientras

todos los espectadores permanecían sentados y en silencio.” (Suetonio,

Claudio, 21, 1)

|

| Teatro de Perge, Turquía. Foto Samuel López |

Estas zonas solían separarse entre sí con unos muros que

rodeaban el perímetro de alrededor de 1,20 m. de altura llamados baltei, que

limitaban los pasillos horizontales entre las caveas ( praecinctios) que

comunicaban las escaleras y las puertas

Los vomitoria eran los accesos a los praecinctios, para

llegar hasta los asientos en las caveas. Scalaria eran las escaleras situadas

entre las gradas para dar acceso a éstas. Cada una de las cuñas en las que se

subdividían las caveas por efecto de la compartimentación que ejercían las

escaleras eran los cunei.

Proedria eran los asientos preferentes para los miembros más

destacados de la sociedad que se situaban entre la ima cavea y la orchestra, a

la cota de esta última.

"Durante las representaciones teatrales, Decimo Laberio, caballero romano, representó un mimo suyo y, premiado con quinientos mil sestercios y el anillo de oro, atravesó la orquesta desde la escena para ir a sentarse en una de las catorce gradas." (Suetonio, Julio César, 39, 2)

|

| Asientos para autoridades, teatro de Afrodisias. Foto de Samuel López |

El pulvinar era un asiento ubicado en el eje central de la

cavea y un poco más elevado que los proedria que se reservaba para magistrados

de alto rango, como gobernadores provinciales. Su localización permitía una

óptima visión del escenario, y que sus ocupantes permanecieran totalmente

visibles a todos los espectadores. Su decoración era mucho más cuidada que la

del resto de asientos, incluidos los destinados a los magistrados locales.

.JPG) |

| Asiento para la máxima autoridad (pulvinar), teatro de Medellín, Badajoz, España. Foto de Samuel López |

Porticus se llamaba a la zona porticada y superior del teatro, desde la que se accedía a las gradas y desde donde las mujeres podían también disfrutar del espectáculo.

“El techo del pórtico, que

estará situado en la última fila, quedará al mismo nivel que la altura del

escenario, pues la voz, al ir ascendiendo, llegará por igual hasta las últimas

gradas y hasta el techo del escenario.” (Vitruvio, De arquitectura, V,

6, 3)

|

| Teatro de Aspendos, Turquía. Foto de Samuel López |

El velarium o velum era un lienzo o toldo gigante que cubría

los anfiteatros y los teatros romanos para proteger del sol y la lluvia a los

asistentes. Una multitud de esclavos extendía y recogía mediante poleas sujetas

a postes o mástiles las enormes velas que a modo de toldo gigante cubrían el

recinto. Debía hacerse con una tela resistente para resistir la fuerza del

viento, lino, cáñamo o algodón.

“El entoldado que se extiende

sobre los grandes teatros, sacudido de un lado para otro, produce un chasquido

entre el mástil y las vigas, y a veces rasgado se enfurece por causa del viento

impetuoso y remeda el frágil ruido del papiro.” (Lucrecio, La

naturaleza, VI, 109)

|

| Teatro de Arlés, Francia. Ilustración de Jean-Claude Golvin |

Las construcciones teatrales romanas con su forma parecían envolver al

público y ello se conseguía aumentando las pendientes de

las gradas y levantando un muro posterior a la escena, a la misma altura que la

del pórtico que remataba el graderío. Este cambio en la forma presentaba nuevos

matices en lo referente a las condiciones acústicas.

“Los teatros públicos están

construidos con madera y poseen tal cantidad de entablados que a la fuerza

logran una buena acústica, como podemos observar al oír a los actores que

cantan acompañados de cítaras ya que, si desean cantar en un tono más agudo, simplemente

se giran hacia las puertas del escenario y así se ayudan para potenciar más la

resonancia de su voz. Pero cuando los teatros se construyen con materiales

sólidos, es decir, de mampostería, de piedra o de mármol que imposibilitan la

resonancia de las voces.” (Vitruvio, De arquitectura, V, 9, 7)

Vitruvio recomendaba colocar vasos de bronce (o barro cuando

el presupuesto lo impedía) en los teatros construidos en piedra o mármol. Estos

elementos se disponían, en consonancia con la magnitud del teatro y con arreglo

a las leyes de la ciencia armónica, en nichos abiertos entre los asientos de

las gradas, de tal forma que dejasen un espacio suficiente alrededor y no

tocasen las paredes de los mismos, con el objeto de que actuasen como

resonadores.

Vitruvio clasificaba los teatros en cuatro grupos según sus

propiedades acústicas: disonantes, circunsonantes, resonantes y consonantes,

siendo este último tipo el más adecuado desde el punto de vista sonoro. Los

recintos consonantes son aquellos en los que la voz, que el autor definía como

una corriente que fluye en ondas circulares, alcanza los puntos más altos de

las gradas sin encontrar obstáculos que impidan su propagación o produzcan

reflexiones inconvenientes.

“Hay diversos lugares que, de

modo natural, obstaculizan las vibraciones de la voz - disonantes-, provocando

un falso eco, que los griegos llaman catechountes; o bien lugares que

reproducen por el eco los sonidos -circunsonantes-, que los griegos denominan

períechountes; o bien lugares con resonancias -resonantes-, en griego

antechountes, y también hay otros lugares donde retumba la voz - consonantes-

de nombre synechountes. Los disonantes son lugares en los que la voz primera,

al elevarse, choca con cuerpos sólidos superiores, es rechazada y desciende

impidiendo la elevación de las voces siguientes; los circunsonantes son lugares

en los que la voz, al esparcirse por todas partes, apaga sus sonidos

intermedios y va desapareciendo sin marcar las terminaciones, ofreciendo un

significado muy incierto; los resonantes son lugares en los que la voz, al

chocar con un elemento sólido, elevándose, se articula erróneamente,

produciendo al oído un doble sonido; en los lugares consonantes la voz,

potenciada por las partes inferiores va elevándose con mayor volumen y llega al

oído con un significado muy nítido. Por tanto, si se pone un cuidado especial

en la elección de los lugares para el teatro, el problema de las voces de los

actores quedará prudentemente subsanado, bajo el punto de vista de su

efectividad.” (Vitruvio,

De arquitectura, V, 8)

|

| Relieve votivo dedicado a Dioniso con scaena frons. Museo Nacional Romano, Roma |

|

| Teatro de Hierápolis, Turquía. Foto Samuel López |

.JPG) |

| Teatro de Medellín, Badajoz, España. Foto de Samuel López |

1 pulvinar 2 proedria 3 cunei en la cavea 4 scalaria

|

| Teatro de Aspendos, Turquía. Foto de Samuel López |

1 porticus 2 praecinto 3 vomitoria 4 aeditus 5 basilica 6 orchaestra

Bibliografía

Sobre los orígenes helenísticos del modelo teatral romano: los primeros teatros in plano de Italia, Antonio Monterroso Checa

La scaenae frons en los teatros de roma. Entre liturgia, formas y modelos, Antonio Monterroso

La acústica de los teatros a través de la historia, Ángel Luis León Rodríguez

El trazado vitrubiano y la evolución de los teatros romanos, Salvador Lara

El espacio teatral y su regulación jurídica en época romana: estructura y legislación, Oliva Rodríguez Gutiérrez

La escena romana, W. Beare

The Uncompleted Theatres of Rome, Constance Campbell

The Ambitions of Scipio Nasica and the Destruction of the Stone Theatre, James K. Tan

The emperor Augustus and the Theater of Marcellus: the representation of the theater in the Roman urban space (1st century BC), Letícia Aga Pereira Passos

Roman Republican Theatre, Gesine Manuwald

Roman Theatres: An Architectural Study, Frank Sear

.jpg)