|

| Júpiter, Casa de los Dioscuros, Pompeya. Museo Arqueológico Nacional, Nápoles. Foto Olivierw |

El culto a Júpiter se implantó en Roma desde tiempos muy antiguos conformando junto a las diosas Juno Regina y Minerva la tríada capitolina, que recibió culto en la colina del Quirinal.

“La cuesta que sube muy cerca de Flora, tiene el nombre de Capitolium Vetus «Capitolio Viejo», porque allí hay una capilla de Júpiter, Juno y Minerva, y ésta es más antigua que el templo que fue construido en el Capitolio.” (Varrón, De la lengua latina, V, 158) |

| Tríada Capitolina. Museo Arqueológico de Palestrina, Italia. Foto Sailko |

Júpiter fue el nombre latino que se dio al dios Zeus griego cuando este se asimiló a la religión romana. El nombre Iuppiter es contracción de Iovis Pater (Padre Jove); se nombraba como Iuppiter y como Iovis (Jove).

Desde muy antiguo se le veneró tanto en el pueblo latino, como entre muchas de las antiguas comunidades itálicas y se le consideró como la más potente divinidad del antiguo panteón romano.

En su iconografía se le representa habitualmente como un hombre barbado, de melena ondulada, vestido con un manto que no suele cubrir su torso, aunque a veces aparece totalmente desnudo. Suele presentarse acompañado de un cetro que le identifica como el rey de los dioses, un águila, un haz de rayos, y ocasionalmente con un globo terráqueo, este último como símbolo de su dominio sobre el mundo. El haz de rayos refleja su poder como dios de los fenómenos atmosféricos y su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza.

|

| Símbolos de Júpiter. Casa del Efebo, Pompeya |

Por último, el águila se consideró en la antigüedad un ave divina porque en su vuelo se acerca a los dioses que habitan en el cielo. Se la considera una mensajera de Júpiter y, como reina de las aves, representativa del don de la adivinación que se le atribuye al dios. Durante el imperio se creía que un águila era la encargada de transportar el alma del difunto emperador hasta su encuentro con los dioses. Todos los símbolos, tanto juntos como por separado, conllevaban la idea de la supremacía de Júpiter, sobre los demás dioses, sobre los hombres y sobre el universo.

“Tampoco creyeron que el Júpiter que adoramos en el Capitolio y en otros templos fuese el que lanza el rayo; sino que consideran a Júpiter como nosotros, guardador y moderador del universo, del que es alma y espíritu, señor y artífice de esta obra, y al que todos los nombres convienen. ¿Quieres llamarle Destino? no te equivocas; de él dependen todos los acontecimientos; en él están las causas de las causas. ¿Quieres llamarle Providencia? bien le llamas: su providencia vela por las necesidades del mundo, para que nada altere su marcha, y realice su ordenado fin. ¿Prefieres llamarle Naturaleza? no errarás: de él ha nacido todo; de su aliento vivimos. ¿Quieres llamarle Mundo? no te engañas: él es todo lo que ves, está todo entero en cada una de sus partes y se sostiene por su propio poder. De la misma manera que nosotros pensaron los Etruscos, y si dicen que el rayo procede de Júpiter, es porque nada se hace sin él.” (Séneca, Cuestiones Naturales, II, 45)

|

| Júpiter con Cupido, Herculano. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Foto Luigi Spina |

En un principio formó con Marte, dios de la guerra y Quirino, dios de la agricultura, la tríada arcaica o precapitolina, pero a finales del siglo VI a.C. Tarquinio el Soberbio terminó el templo dedicado a la tríada capitolina, que había iniciado Tarquinio Prisco, con el que se sentó las bases del culto que por siglos iba a ser tan relevante en la religión de Estado en Roma.

|

| Moneda con el templo y la tríada capitolina. Gabinete de monedas, Berlín |

Sin embargo, el primer templo romano de Júpiter lo construyó Rómulo en el Capitolio con la advocación de Júpiter Feretrio, donde se consagraban los "spolia opima", es decir, las armas de cualquier jefe enemigo muerto en combate por el jefe romano.

“El espectáculo mayor, con mucho, del triunfo lo constituyó Coso portando los despojos opimos del rey muerto. Los soldados le cantaban versos libres comparándolo con Rómulo. Colgó los despojos como ofrenda, con una solemne dedicación, en el templo de Júpiter Feretrio al lado de los despojos de Rómulo, que fueron los primeros en recibir el nombre de opimos y eran los únicos hasta entonces.” (Tito Livio, IV, 20, 2)

|

| Rómulo con los spolia de Acron, pintura de Jean Auguste Dominique Ingres. Museo del Louvre. Foto Sailko |

Este culto se remonta a los inicios de la historia romana y marca el paso de Roma desde una simple comunidad agrícola hacia una prominente comunidad entre los pueblos latinos. Dicho culto, desarrollado durante la época de animismo de la religión romana, retuvo su naturaleza animista, y la deidad nunca cambió del estado de numen al de dios, por lo que Júpiter Feretrius nunca se representó con forma humana.

Su aparición se produce tras la victoria de los romanos sobre los caeninenses, que habían llegado a vengar el rapto de las Sabinas, cuando Rómulo marcó en el Capitolio un espacio sagrado para un templo dedicado a Júpiter Feretrius y le dedicó las armas de Acron, el jefe enemigo al que había matado.

“Decretado por el Senado el triunfo solamente a Marcelo, apareció éste en la pompa, si se atiende a la brillantez, riqueza y copia de los despojos, y al número de los cautivos, magnífico y admirable como los que más; pero el espectáculo más agradable y nuevo era ver que él mismo conducía al templo de Júpiter la armadura del bárbaro, para lo cual había hecho cortar el tronco de una frondosa encina, y disponiéndolo como trofeo puso ligadas y pendientes de él todas las piezas, acomodándolas con cierto orden y gracia; y al marchar el acompañamiento púsose al hombro el tronco, subió a la carroza, y como estatua de sí mismo, adornada con el más vistoso de los trofeos, así atravesó la ciudad. Seguía el ejército con lucientes armas, entonando odas e himnos triunfales en loor del dios y del general. De esta manera continué la pompa, y, llegada al templo de Júpiter Feretrio, subió a él e hizo la consagración, siendo el tercero y el último hasta nuestra edad, porque Rómulo fue el primero que trajo iguales despojos, de Acrón, rey de los Ceninenses; el segundo Cornelio Coso, de Tolumio, Etrusco, y después de estos Marcelo, de Virdómaro, rey de los Galos, y después de Marcelo, nadie. Dase al dios a quien se hizo la ofrenda el nombre de Júpiter Feretrio, según unos, por habérsele llevado el trofeo en un féretro, como derivado de la lengua griega, muy mezclada entonces con la latina; según otros, ésta es denominación propia de Júpiter Fulminante, porque al herir o lisiar los Latinos le llaman ferire. Otros, finalmente, dicen que se tomó el nombre del mismo golpe o acto de herir en la guerra, porque en las batallas, cuando persiguen a los enemigos, repitiendo la palabra “hiere”, se excitan unos a otros.” (Plutarco, Marcelo, 8)

|

| Denario de época de Trajano con el general Marcus Claudius Marcellus y el templo de Júpiter Feretrius |

Durante el reinado de Tarquinio el soberbio se instituyó la celebración de las Feriae Latinae en las que se debía ofrecer un sacrificio a Júpiter Latiaris. Según Dionisio de Halicarnaso, estas fiestas se celebraban aún en su época, siglo I a.C. y surgieron tras ganar a los Latinos y persuadirles de aceptar un acuerdo que reconocía la predominancia de Roma y celebrar un festival para conmemorar la paz entre los pueblos, al cual asistían muchos magistrados de Roma y delegados de las antiguas ciudades latinas que rodeaban Roma. El festival era dirigido por los cónsules y se sacrificaba un toro a Júpiter Latiaris y la carne se compartía entre los participantes de las ciudades que asistían al encuentro. La ceremonia estaba controlada por Roma como signo de su dominio sobre las demás ciudades. La documentación sobre el culto a Júpiter Latiaris parece indicar que existiría un templo o santuario dedicado a él en el monte Albano.

“Tarquinio, después de obtener la hegemonía sobre los latinos, envió embajadores a las naciones de los hérnicos y de los volscos, invitándolos también a un tratado de amistad. Los hérnicos votaron unánimamente a favor de la alianza, mientras que sólo dos poblaciones volscas, Ecetra y Ancio, aceptaron la propuesta. Con el propósito de que los tratados con las ciudades se mantuvieran perpetuamente, Tarquinio decidió establecer un templo común para los romanos, latinos, hémicos y para los volscos que habían entrado en la alianza, con el fin de que cada año se reunieran en el lugar fijado y allí celebraran una fiesta, comieran juntos y participaran en sacrificios comunitarios. Como todos aceptaron la resolución con satisfacción, fijó como lugar para celebrar la reunión un monte elevado situado aproximadamente en el centro de los pueblos, monte que se levanta sobre la ciudad de los albanos. Estableció por ley que allí, todos los años, se celebraran fiestas, hicieran una tregua, ofrecieran sacrificios comunitarios al llamado Júpiter Latiaris y celebraran banquetes en común. Fijó también lo que cada ciudad debía aportar para los sacrificios y la parte que cada una debería recibir. Las ciudades que tomaban parte en la fiesta y en los sacrificios eran cuarenta y siete. Los romanos han seguido celebrando estas fiestas y sacrificios hasta nuestros días con el nombre de Fiestas Latinas, y las ciudades participantes llevan, unas, corderos; otras, quesos; otras, una determinada cantidad de leche, y otras, alguna ofrenda del mismo tipo; y de un toro que todas sacrifican en común, cada ciudad toma la parte que le está fijada. Los sacrificios se realizan en nombre de todos, y son los romanos los que los dirigen.” (Dionisio de Halicarnaso, Historia Antigua de Roma, IV, 49)

|

| Estatuilla en bronce de Júpiter. Colección privada |

Para los primeros romanos, Júpiter era el dios del cielo y de los fenómenos atmosféricos, pero también era considerado un rey con poder para proteger y hacer prosperar a la comunidad romana y a la que representa en sus relaciones con los pueblos extranjeros. De su aspecto benefactor procede el epíteto de Optimus, así como el de Maximus corresponde al ser considerado el más importante de los dioses. El culto a Júpiter Optimus Maximus establecido en la monarquía de los Tarquinios y su posterior adopción por la república romana creó una imagen divina de poder que reflejaba el bienestar de la sociedad romana y la misión a cumplir entre los demás pueblos.

"Pero al propio Júpiter, esto es, 'el padre que ayuda' -al que, en los casos oblicuos, llamamos Jove, de 'ayudar'- lo llaman los poetas 'padre de las deidades y de los hombres", mientras que nuestros mayores lo llaman 'Óptimo Máximo'. Y, desde luego, antes 'Óptimo' -esto es, sumo benefactor- que 'Máximo', ya que el hecho de aprovechar a todos resulta más grandioso y, a buen seguro, más de agradecer, que el de poseer grandes recursos." (Cicerón, De la naturaleza de los dioses, II, 64)

|

| Júpiter entronizado. Museo Británico, Londres |

De vuelta al culto de Júpiter Capitolino, en su templo había dos capillas dedicadas a Juno Regina y Minerva, y los tres eran invocados en momentos solemnes nombrando primero a Júpiter, seguido por Juno y Minerva, indicando en su orden la jerarquía que el pueblo romano les otorgaba. Júpiter llegó a convertirse en el genio tutelar de la ciudad y del pueblo romano, bajo cuya protección se acogían la justicia, la razón, y el destino del Estado. Con el paso del tiempo esta protección se extendió a todos los lugares del Imperio, siendo muy bien acogido entre los pueblos conquistados.

"Hannón.— ¡Oh, Júpiter, que velas por el género humano y le das sustento, tú que eres el sostén de nuestras vidas y en cuyas manos tienen puestas sus esperanzas todos los mortales, yo te ruego que me concedas que sea hoy el día feliz que me traiga el logro de mis afanes y devuelve la libertad a mis hijas, de las que he tenido que verme privado tan largo tiempo, después que me fueron arrebatadas de la patria en tan tierna edad! Así sabré que hay una recompensa para un amor paternal que no se da por vencido." (Plauto, Pseudolus, V, 4)

|

| Cistóforo de Vespasiano acuñado con motivo de la restauración del Capitolio. |

Según algunos autores los romanos agradecían a Júpiter Optimus Maximus por los dones que les concedía, riqueza, honor, seguridad, aunque no por ser virtuosos o justos, sin embargo, tampoco le culpaban por los males que les acontecían.

“Porque, si Júpiter Óptimo Máximo, cuya voluntad y cuyo albedrío gobiernan el cielo, la tierra y los mares, suele a menudo, con fuertes vientos o con tempestades desenfrenadas, con calor excesivo o con frío insoportable, dañar a los mortales, arrasar las ciudades y malograr las cosechas -si pensamos que nada de esto ha ocurrido para ruina nuestra por decisión divina sino que se ha producido por la violencia y el poderío de la misma naturaleza y si, al contrario, vemos que él nos concede y nos reparte los beneficios de los que nos servimos, como son la luz de que gozamos y el aire que respiramos.” (Cicerón, Pro Roscio, 131)

|

| Estatuillas de Júpiter en un lararium de Boscoreale, Italia. The Walters Art Museum, Baltimore, Maryland, EE.UU. |

Los romanos atribuían la expansión y la extensión de su imperio a la piedad que sentían por sus dioses, sobre todo, a Júpiter. Esta idea se reforzaba mediante los ritos que se llevaban a cabo en el Capitolio. Desde el punto de vista romano, el sacrificio que los pueblos extranjeros hacían a Júpiter confirmaba la preeminente posición de Roma en el mundo, ya que los que hacían las ofrendas, reyes y élites de Grecia, Asia menor, África del Norte, y el Oriente próximo dependían del favor romano. La asociación de Júpiter Optimus Maximus con la protección del estado hizo que su culto tuviese un relevante carácter oficial en las provincias del Imperio.

"Pero, después de su derrota en el Lago Regilo, los latinos se indignaron tanto contra quienes abogaban por la reanudación de la guerra que no sólo rechazaron a los legados volscos, sino que los detuvieron y los condujeron a Roma. Allí fueron entregados a los cónsules y se aportaron pruebas que demostraban que volscos y hernicios se estaban preparando para la guerra con Roma. Cuando el asunto fue llevado ante el Senado, éste quedó tan complacido por la acción de los latinos que liberó a seis mil prisioneros de guerra y puso a la consideración de los nuevos magistrados el asunto de un tratado que hasta entonces se habían negado persistentemente a considerar. Los latinos se felicitaron por la actitud que habían adoptado y los autores de la paz recibieron grandes honores. Enviaron una corona de oro como regalo a Júpiter Capitolino." (Tito Livio, Ab Urbe condita, II, 22)

|

| Júpiter Capitolino. Museo Metropolitan, Nueva York |

Un importante aspecto del papel de Júpiter como protector del estado era ser testigo de los tratados y alianzas llevados a cabo por Roma. Con la hegemonía de Roma sobre el Mediterráneo, las ciudades estado y los reyes buscaban en el senado romano alianzas y garantías para su propia autonomía. Copias de los acuerdos entre estados se depositaban en el templo de Júpiter tras hacer un juramento y un sacrificio. El acto requería un permiso del senado, pero el sacrificio era voluntario. Cuando los aliados regresaban a su hogar, confirmaban los acuerdos ofreciendo sacrificios a sus propios dioses.

Que el sacrificio de extranjeros a Júpiter era voluntario se puede constatar en el siguiente decreto del Senado que recoge un tratado de alianza entre Roma y Atypalaia, una isla del Egeo, en el año 105 a.C.

“Con el pueblo de Astypalaia paz, amistad y alianza serán renovadas; como un buen hombre de un pueblo bueno y amistoso su enviado será tenido y se le dará un trato amistoso. Se decreta que Publius Rutilius, cónsul, se encargue de que una placa de bronce de esta alianza se clave en el Capitolio como le parezca que convenga al interés de la Republica y su buena fe. Se decreta que Publius Rutilius, cónsul, ordene al cuestor según el procedimiento oficial entregar al enviado regalos y que al enviado se le permita hacer un sacrificio en el Capitolio, si así lo desea, y que según las leyes Rubria y Acilia se exponga una copia de esta alianza en un lugar público y visible y por donde la mayoría de ciudadanos pasen, y que cada año en la asamblea de Astypalaia se pueda leer en voz alta.” (IG XII 3.173)

|

| Estatuilla de bronce. Museum of Fine Arts, Boston, EE.UU. |

El emperador Octavio Augusto, a pesar de favorecer a sus propios dioses protectores, Marte y Apolo, acomete la reconstrucción del templo de Júpiter Capitolino haciéndolo más majestuoso, manifestando así la idea de que el prínceps es el elegido por la divinidad para congraciarse con los hombres, ya que la destrucción del templo en varias ocasiones durante el siglo I a.C. se habría debido a la ira de Júpiter por las guerras civiles que habían asolado a Roma a lo largo de los años. Con el Imperio inaugurado por Augusto no solo se termina el periodo convulso de la República, sino que se inicia un periodo de prosperidad que complace a los dioses y especialmente al dios principal de la ciudad de Roma.

|

| Recreación del Templo Capitolino de Roma. Pintura de C.R. Cockerel. Royal Academy of Arts, Londres |

Sin embargo, el deseo de Augusto de romper el vínculo con la república y poner el foco político en su propia persona hace que el culto de Júpiter Capitolino vaya perdiendo relevancia en la religión oficial del estado en favor de los dioses tutelares del emperador Apolo y Marte.

“Consagré ofrendas, procedentes de botines, en el Capitolio y en el templo del divino Julio y en el templo de Apolo y en el templo de Vesta y en el templo de Marte Vengador: todo ello me supuso cerca de cien millones de sestercios.” (Augusto, Res Gestae, 21, 2)

Su más importante función en la ideología religiosa del recién creado imperio fue como recipiente de los votos por el emperador debido, motivada por la creencia de que la seguridad de la comunidad dependía totalmente en el bienestar del gobernante. Mientras que para Cicerón Júpiter intervenía directamente para proteger el bien común, en el principado de Augusto este papel se reservaba al propio emperador. Por lo tanto, el que había sido dios supremo en la república romana, en la religión oficial del periodo de Augusto queda relegado a escuchar las oraciones del pueblo romano para que proteja a su salvador.

“Si uno habla de las campañas que has hecho por tierra y por mar, y con estas palabras halaga tus oídos atentos: «Si más quiere el pueblo que tú estés a salvo, o tú que a salvo esté el pueblo, déjelo en la incertidumbre el que cuida de ti y de la urbe: Júpiter»— serás capaz de reconocer el elogio de Augusto.” (Horacio, Epístolas, I, 16, 27)

|

| Augusto representado como Júpiter. Museo del Hermitage, San Petersburgo |

Las fiestas del vino o Vinalia se celebraban en honor de Júpiter y Venus, para pedir protección sobre las huertas, las viñas y la vendimia, pues Júpiter era el mayor representante del vino en el mundo romano y patrocinaba la obtención del vino sacrificial, además de controlar el aspecto sagrado del ritual. La Vinalia priora o urbana se celebraba el 23 de abril, cuando se abrían los odres de vino del año anterior para bendecirlo y degustarlo y también para pedir buen tiempo hasta la siguiente cosecha. La fecha de la Vinalia rustica era el 19 de agosto, cuando se sacrificaba un cordero al dios Júpiter para pedir protección contra las tormentas de verano que podían dañar las uvas antes de la vendimia. El sacerdote (flamen dialis) arrancaba un racimo de uvas de la viña y hasta que la ceremonia no se llevaba a cabo no se podía traer mosto nuevo a la ciudad.

“Las Vinalia recibieron su fiesta por el vino, este día es de Júpiter, no de Venus. La atención prestada a este asunto no es poca en el Lacio, pues en algunos lugares la vendimia la llevaban a cabo inicialmente sacerdotes en nombre del Estado, como aún ahora en Roma, pues el flamen dialis consulta los auspicios para la vendimia y, cuando ha ordenado recoger la uva, sacrifica una cordera a Júpiter, y el flamen es el primero que, entre la sección y el ofrecimiento de las entrañas de aquélla, recoge la uva. En las puertas de Túsculo está escrito: Que no se transporte el vino nuevo dentro de la ciudad antes de ser proclamadas las Vinalias.” (Varrón, De la lengua latina, VI, 16)

|

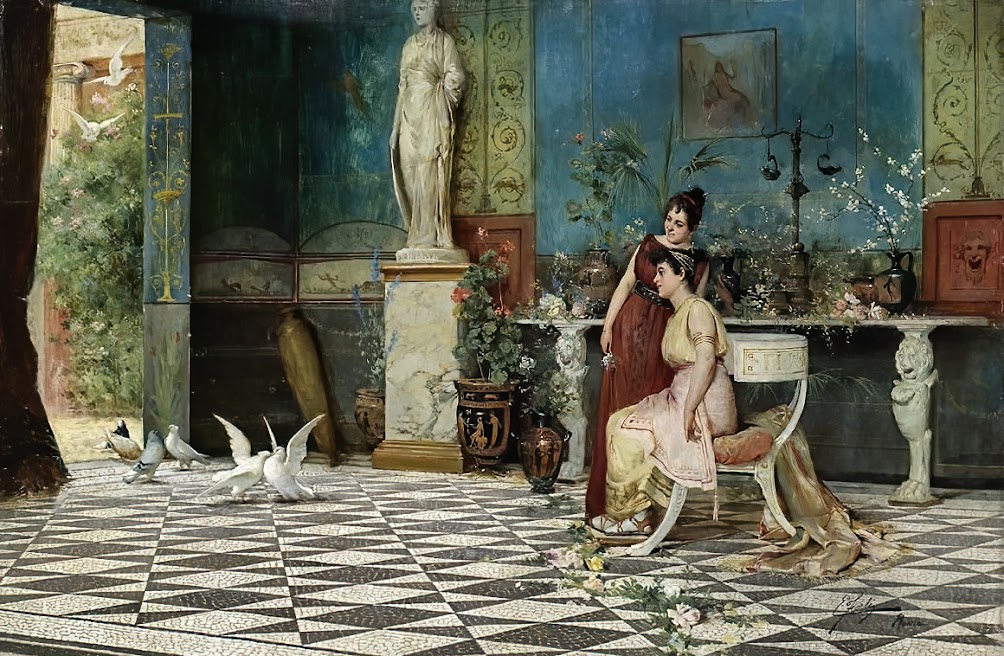

| Festival de la vendimia, pintura de Alma-Tadema, Galería Nacional de Victoria, Melbourne, Australia |

El 11 de octubre tenía lugar la Meditrinalia cuando se bebía el primer mosto de la reciente vendimia y se rogaba a Júpiter por la salud.

“En el mes de octubre, el día de las Meditrinales (Meditrinalia) recibió su denominación a partir de mederi «curar», porque Flaco, flamen de Marte, decía que este día se solían hacer libaciones de vino nuevo y de viejo y probar éstos como medicina; y esto suelen hacer aún ahora muchos, cuando dicen: Bebo el vino nuevo, el viejo: me curo la enfermedad nueva, la vieja.” (Varrón, De la lengua latina, VI, 21)

La dedicación a Júpiter podría haberse originado en tiempos de Eneas cuando Mecencio, rey etrusco que reinaba en Cere, fue llamado por Turno para que le ayudara en su lucha contra Eneas y Latino. Para convencerlo Turno le prometió la mitad de la cosecha del vino del campo latino y de su propio territorio, mientras que Eneas le ofreció esto mismo a Júpiter. Turno y Mecencio murieron y la promesa a Júpiter se cumplió, dando así origen a las fiestas de los Vinalia, en las que se ofrecían a Júpiter las primicias de la cosecha vinícola.

“Turno se atrajo la ayuda de los etruscos. Mecencio era ilustre y, con las armas en las manos, feroz, y, si grande a caballo, a pie era más grande aun; Turno y los rútulos intentaron atraérselo a su partido. Frente a esos intentos, hablo de la siguiente manera el caudillo etrusco: «El valor que poseo me ha costado caro; pongo por testigos mis heridas y las armas que tantas veces manche con mi sangre. Tú, que pides mi auxilio, reparte conmigo una recompensa que no es grande: los próximos mostos de tus lagares. El asunto no requiere tardanza alguna: a vosotros os corresponde dar, a nosotros, vencer. jComo desearia Eneas que yo me hubiera negado a esto!». Los rútulos estuvieron de acuerdo. Mecencio se puso las armas; Eneas se las puso, y habló Júpiter: «El enemigo ha prometido su vendimia al rey tirreno; ¡Tú, Júpiter, te llevarás el mosto de la viña del Lacio! Prevalecieron los votos mejores. El soberbio Mecencio sucumbió y atronó la tierra con su pecho rabioso. Había llegado el otoño, manchado con las uvas prensadas: hicieron entrega del vino debido a Júpiter, su acreedor. Desde entonces el día se llamó de los Vinalia. Júpiter reclama ese día y disfruta participando en su fiesta.” (Ovidio, Fastos, IV)

|

| Detalle de mosaico con la imagen de Júpiter de la casa del Planetario, Itálica, Sevilla, España |

Catón recomendaba hacer un sacrificio anual a Júpiter para que bendijera a los bueyes en su tarea de arar los campos y procurar así una buena cosecha. El ritual descrito podía también realizarse a la hora de emprender una nueva empresa, como abrir un nuevo negocio o comprar una casa.

“Es necesario hacer el sacrificio sagrado de la siguiente manera: ofrécele a Júpiter Dapalis una copa de vino tan grande como quieras; ese día debe ser festivo para los bueyes, los boyeros y quienes participen del banquete sagrado. Cuando llegue el momento de presentar la ofrenda, lo harás de esta manera: «Júpiter Dapalis, puesto que se te debe ofrecer en mi casa ante mis esclavos un cáliz de vino para el banquete sacrificial, seas por ello glorificado con esta ofrenda sacrificial que se te va a presentar». Lávate entonces las manos, después coge el vino: «Júpiter Dapalis: te glorificamos con esta ofrenda sacrificial que se va a presentar, te glorificamos con el vino ofrecido». Si quieres, hazlo con Vesta. Banquete sacrificial a Júpiter: una pieza de carne y un ánfora de vino. Consagra la ofrenda a Júpiter estando puro mientras estés en contacto con ella: después, una vez hecho el banquete sacrificial, siembra mijo, panizo, ajo y lenteja.” (Catón, De Agricultura, 132)

|

| Sacrificio a Júpiter. Pintura de Noël Coypel. Castillo de Versalles, Francia |

Durante la celebración de los Ludi Romani (juegos romanos) en la noche del 13 de septiembre, día central de los ludi Romani y único antes de que se ampliasen hasta abarcar entre el 4 y el 19 de ese mismo mes, tenía lugar en el Capitolio un banquete, llamado epulum Iovis, en presencia de las estatuas de las tres divinidades que habitaban el gran santuario capitolino, Júpiter, Juno y Minerva. A Júpiter se le pintaba la cara de rojo y se le reclinaba en un lecho, y las diosas permanecían sentadas en una silla. El banquete lo organizaba el colegio de los epulones y asistían los senadores y posiblemente los magistrados. Se servía comida que se ofrecía incluso a los dioses como si estuvieran realmente presentes y se amenizaba con música y bailes. El epulum Iovis se celebraba también en los idus de noviembre, coincidiendo con los ludi plebeii.

“Las mujeres solían comer sentadas en compañía de los hombres, que lo hacían recostados. Esta costumbre del banquete de los hombres pasó también al de los dioses y así, en el banquete en honor de Júpiter, éste era invitado al festín en un lecho mientras que Juno y Minerva eran invitadas a sentarse en sillas. Nuestra época conserva esta rigurosa costumbre más cuidadosamente en el Capitolio que en las casas privadas, naturalmente, porque mantener las normas de conducta corresponde más a las diosas que a las mujeres.” (Valerio Máximo, Hechos y dichos memorables, II, 1, 2)

|

| Estela con banquete de Hades y Perséfone. Museos Vaticanos. Foto Egisto Sani |

El emperador Augusto parece haber sido bastante temeroso de las tormentas con rayos y truenos por lo que dedicó un templo a Júpiter Tonante con motivo de haber salvado su vida durante una tormenta durante su campaña en Hispania.

“Consagró un templo a Júpiter Tonante por haberle salvado del peligro cuando, durante una marcha nocturna en su expedición contra los cántabros, un rayo paso rozando su litera y mató al esclavo que le precedía para alumbrarle.” (Suetonio, Octavio, 29, 3)

|

| Júpiter de Esmirna, Museo del Louvre, París |

En el siglo I se vive otro momento de gran inestabilidad política y social que provoca un nuevo incendio del templo de Júpiter Óptimo Máximo durante las luchas entre los partidarios del emperador Vitelio y los Flavios. Los vitelianos atacan a los seguidores de Vespasiano y acaban incendiando el templo. El hijo de Vespasiano, Domiciano, se refugia en un aposento y huye disfrazado. La destrucción del templo aparece como signo de la ira de los dioses por el continuo ataque al trono imperial y se hace necesaria la presencia de un líder que traiga estabilidad y paz. El elegido será Vespasiano, quien se encargará de restaurar el mayor símbolo de la pax deorum, el templo de Júpiter Óptimo Máximo. Vespasiano también llevará a cabo una vinculación directa de la protección de su persona y la de la casa imperial con la figura de Júpiter a través de Iovis Custos (Júpiter Custodio)

|

| Denario de plata con Vespasiano y Júpiter Custos |

Construyó una capilla en el lugar donde su hijo Domiciano se había refugiado que sería posteriormente ampliado y convertido en templo bajo el reinado de este último.

“Domiciano, escondiéndose al primer ataque en el aposento de la guardia, vestido hábilmente por un liberto con una vestidura de lienzo, mezclado y pasando inadvertido entre la turba de los ayudantes de los sacrificios, se ocultó en casa de Cornelio Primo, cliente de su padre, situada junto al Velabro. Al hacerse cargo de los acontecimientos nuestro padre Vespasiano, derruido el aposento de la guardia del templo dedicó una capilla a Júpiter Conservador, en la que puso un altar y una lápida de mármol con la inscripción de sus avatares. Al alcanzar aquel después la dignidad imperial, edificó y consagró a Júpiter Custodio un grandioso templo, representándose a sí mismo en brazos del dios.” (Tácito, Historias, III, 74)

|

| Marco Aurelio ofreciendo un sacrificio delante del templo de Júpiter Capitolino (izda) y Júpiter Custos o Conservador (drcha). Foto Samuel López |

La preferencia de Domiciano por esta divinidad, y por extensión por la familia imperial, se verá también reflejada en las monedas, siendo las acuñaciones de Iovis Custos una constante durante el periodo de reinado de la dinastía Flavia. La figura de Iovis Custos será primordial en la acuñación de moneda de Vespasiano, como protector, por un lado, de la figura imperial frente a los intentos de usurpación o magnicidio por parte de los oponentes políticos, y, en caso de Vespasiano, por la protección que dicha divinidad ejerció sobre su hijo Domiciano durante el ataque viteliano al Capitolio.

Júpiter también fue venerado por su capacidad sanadora y salvadora para lo que habría sido llamado Iuppiter Salutaris. Parece haber sido habitual solicitar a la divinidad principal del panteón romano su intervención para curar a alguien de una enfermedad.

‘Júpiter, tú que das y quitas los grandes dolores —dice la madre del niño que lleva ya cinco meses en cama—, si al niño se le va la fría cuartana, en la mañana del día en que tú prescribes ayunos se pondrá desnudo en el Tiber’. Pongamos que el azar o el médico salvan al enfermo del peligro de muerte: su delirante madre lo matará plantándolo en la gélida orilla y hará que le vuelva la fiebre. ¿De qué mal está aquejado su espíritu? Del miedo a los dioses." (Horacio, Sátiras, II, 3, 288 Júpiter Salutaris)

"Siendo cónsules Galieno y Fausiano, entre tantas calamidades bélicas, se produjo además un gravísimo terremoto y hubo oscuridad durante muchos días. Se escuchó también un trueno que provenía del retumbar de la tierra, y no del tronar de Júpiter. A consecuencia del terremoto muchas construcciones se derrumbaron cuando sus habitantes se encontraban en el interior y muchos hombres murieron de miedo. Este desastre fue más funesto en las ciudades de Asia, pero también Roma y Libia se vieron afectadas por él. La tierra se abrió en muchos lugares y por las hendiduras brotó agua salada. El mar inundó muchas ciudades. Entonces se buscó el favor de los dioses; consultados los libros Sibilinos y de acuerdo con lo prescrito por ellos, se hicieron sacrificios a Júpiter Salvador." (Historia Augusta, Los dos Galienos, 5, 2 (Iovis Salutaris)

A Júpiter Óptimo Máximo como protector del bienestar general se le otorgaba el poder de deshacer los conjuros maléficos que buscaban efectos negativos en personas o comunidades, como en el ejemplo siguiente, donde se agradece a Júpiter que haya eliminado los nombres de unos decuriones que habían sido grabados en una tablilla de conjuro por un esclavo público, posiblemente por venganza.

“A Júpiter Óptimo Máximo, guardián y protector del bienestar de la colonia y del Consejo Decurional de Tuder, ya que Júpiter, con su inmenso poder, retiró los nombres del Consejo Decurional que habían sido fijados en una tumba por la acción criminal de un esclavo público y porque Júpiter evitó y libró a la colonia y a los ciudadanos de caer en el peligro. Lucio Cancrio Primigenio, liberto de Clemente, seviro augustal y primer flavial, gracias al consejo decurional, hizo cumplir este voto.” (CIL XI 4639)

|

| Estatua de Júpiter. Museo del Prado, Madrid |

En las provincias romanas se produjo un fenómeno de sincretismo por el que se identificó a Júpiter con divinidades indígenas locales con las que compartía ciertos atributos. La vinculación de Júpiter con diversos ámbitos de la vida social y económica, como la agricultura o los fenómenos naturales, ayudó a que los pueblos que iban siendo romanizados adoptasen el culto oficial romano a la par que mantenían la veneración por sus propios dioses locales. Así puede verse en el caso de Júpiter Taranis. Taranis era una deidad celta venerada en la Galia, Britania, y otras regiones europeas, considerado un dios supremo de las fuerzas naturales y cuyo principal símbolo era la rueda. Cuando las provincias en las que Taranis recibía culto fueron romanizadas, fue asimilado al dios oficial romano Júpiter, apareciendo en algunas inscripciones con el nombre oficial de Júpiter Optimus Maximus Taranis y siendo representado como un hombre con barba sujetando un haz de rayos y una rueda.

"A Júpiter Óptimo Máximo Tanarus. Titus Elupius Praesens, de la tribu Galeria de Clunia, príncipe de la XX legión Valeria Victrix, en el consulado de Cómodo y Laterano, cumplió su voto por su propia voluntad y de buen grado."

|

| Júpiter Taranis. Museo Arqueológico Nacional de Saint Germain en Laye, Francia |

Así, por ejemplo, en Egipto, Júpiter, que era también el dios relacionado con la adivinación, fue asociado al dios egipcio Ammón, con el que compartía rasgos similares. Ammón, el dios carnero, fue el oráculo más famoso en la antigüedad, y alcanzó gran renombre en Egipto. Entre los romanos Júpiter Ammón inspiraba el Oráculo manifestándose a través de sus sacerdotes. La efigie de Júpiter Ammón responde al arquetipo fijado en época de Augusto: una máscara con abundante cabellera de pelo rizado en la que sobresalen dos cuernos de macho cabrío, que son los atributos de la divinidad.

.jpg) |

| Herma con la imagen de Júpiter Amón, Museo del Prado, Madrid |

El culto a Júpiter Optimus Maximus Dolichenus se originó en Comagene, cerca de Doliche, en Asia menor. Esta deidad era en realidad el dios local Baal, que había surgido del sincretismo de varios dioses de procedencia aramea, acadia y hurrita. El culto se hizo muy popular entre los soldados porque se creía que Júpiter Doliqueno era el protector de los campos de batalla, el hierro y las armas hechas con él. Era principalmente una deidad suprema del cielo. No obstante, tuvo muchos seguidores entre la población civil, comerciantes, artesanos y más. Tras la conquista romana de Siria en el año 64 a.C. y la anexión de Comagene en el 71 d.C., Doliqueno se hizo presente como deidad venerada en el Imperio, asimilado a Júpiter Optimus Maximus. Su iconografía mostraba un hombre barbado que llevaba un gorro frigio en su cabeza, de pie sobre un toro, con un hacha en su mano derecha, un haz de truenos en la izquierda, y una espada enfundada al hombro, todo como símbolo de su poder sobre la naturaleza y los hombres.

|

| Estatuilla de Júpiter Doliqueno dedicada por Marrius Ursinus. Museo de Arte de Viena, Austria |

En la ciudad de Roma su culto tuvo un gran seguimiento y se ha encontrado testimonio de ello en el Monte Aventino. En las inscripciones realizadas en monumentos conmemorativos aparece Júpiter Doliqueno como la deidad que manda erigirlos y se puede observar que los fieles al culto se clasificaban en una ordenada jerarquía en la que sus miembros parecen ser todos varones.

"A la Buena Fortuna

Por orden de Júpiter Óptimo Máximo Doliqueno, el eterno custodio de todo el cielo y la superior deidad, conservada e invicta, L. Tettius Hermes, caballero romano y candidato y patrono de este lugar, ha donado para su propia bienaventuranza y de la de Aurelia Restituta, su esposa, y de la de Tettia Pannuchia, su hija y de los suyos y de Aurelius Lampadus, su hermano queridísimo, y para la bienaventuranza del sacerdote y candidato venerador de este lugar, una placa de mármol con podio y columnas. A estos ha elegido Júpiter Optimo Máximo Doliqueno para servirle: M. Aurelius Oenopio Onesimus, con el prenombre de Acacius, el notaro, y Septimius Antonius, con el prenombre Olympius, el padre de los candidatos, los patronos, queridísimos hermanos y los honorabilísimos colegas Aurelius Magnesius, Aurelius Serapiacus, Antonius Marianus, Marcus Iulius Florentinus, Erster de este lugar, y Aurelius Severus, el veterano y responsable del templo y Aurelius Antiochus, el sacerdote. Geminius Félix y Vibius Eutychianus los portadores del dios, Cornelius Crescentianus….."

|

| Estela con Júpiter Doliqueno entre otras divinidades orientales. Museos Capitolinos, Roma |

En Siria se inició un culto en la ciudad de Heliópolis a un dios que los romanos llamaron Júpiter Heliopolitano, al que parece que asimilaron al sol y que pudo proceder de Egipto.

"De donde resulta evidente que ambos dioses han de ser considerados una sola divinidad. Asimismo, los asirios, en la ciudad que llaman Heliópolis, adoran con grandiosos ceremoniales al sol, bajo el nombre de Júpiter, al que califican como Zeus Heliopolitano. La estatua de este dios fue adquirida de la ciudad egipcia llamada igualmente Heliópolis, cuando Senemur —o tal vez se llamaba Senepo— reinaba en Egipto." (Macrobio, Saturnales, 23, 10)

|

| Júpiter Heliopolitanus. Museo Metropolitan, Nueva York |

Esta deidad posiblemente asociada a la agricultura se representaba sin barba, con una ajustada túnica en la que aparecían las imágenes posiblemente de otros dioses, una especie de sombrero semejante a un cesto o un modio (medida de capacidad), con un látigo en la mano derecha (según Macrobio) y un haz de trigo en la izquierda; se acompaña de un toro a cada lado. Su imagen se sacaría en procesión al igual que se hacía con la de muchos dioses en el ámbito mediterráneo. El Júpiter Heliopolitano parece haber sido venerado desde los tiempos de Augusto cuando se instalaron en Heliópolis (actual Baalbek, Líbano) algunos veteranos y pudo haber sido asimilado a un antiguo dios sirio.

"Ahora bien, apreciamos que Júpiter y el sol son uno mismo no sólo a partir del propio ritual de las ceremonias, sino también a partir de la representación del dios. En efecto, la estatua de este dios, de oro, le representa de pie e imberbe, la diestra alzada con un látigo a la manera de un auriga, la izquierda empuñando rayo y espigas, atributos todos estos que muestran el poder compartido de Júpiter y del sol. Además, el culto de este templo destaca por la adivinación, que se asocia a la esfera de poder de Apolo, dios que se identifica con el sol. De hecho, en Heliópolis, su estatua se lleva sobre unas andas, tal como se llevan las estatuas de los dioses en la procesión de los juegos del circo; y los porteadores son generalmente notables de la provincia, con la cabeza rasurada, purificados por una larga continencia, y son guiados por el espíritu del dios, portando la estatua no adonde ellos quieren, sino adonde les empuja el dios, como vemos que en Ancio las estatuas de las Fortunas se mueven para dar las respuestas oraculares." (Macrobio, Saturnales, I, 23, 12)

|

| Júpiter Serapis. Foto Casa Christie´s |

Siguiendo a Elio Arístides, quien dedicó un discurso a Zeus y otro a Serapis en el siglo II d.C. Zeus es el dios creador del Universo y responsable de su buen funcionamiento. Como dios omnipotente ejerce su poder sobre los demás dioses y los hombres a los que concede el don de la civilización y se presenta como un dios benévolo, sabio y justo.

"Zeus es el padre de todo, tanto del cielo como de la tierra, de los dioses y los hombres, de los animales y plantas. Gracias a él vemos y tenemos todo lo que tenemos. Él es el benefactor, el patrono y el supervisor de todo. Él es el presidente, el conductor y el administrador de todo lo que existe y de todo lo que está por existir. Él es el dispensador de todo. Él es su autor. Puesto que él es quien concede la victoria en las asambleas y los tribunales se le invoca como «Zeus del Agora». Porque la concede en las batallas, como «Dispensador de la Victoria». Puesto que presta auxilio en las enfermedades y en todas las circunstancias, «Salvador». Él es Libertador. Él atiende a quienes les invocan — naturalmente, puesto que es padre— . Él es Rey, Protector de la Ciudad, Accesible, Dios de la Lluvia, Celeste, Corifeo y todas las otras advocaciones que él nos descubrió, y que son grandes nombres y adecuados a su ser. Él es quien posee el principio, el fin, la medida y la oportunidad de todo. En todas partes él es igualmente poderoso sobre todos. Él es el único que podría decir lo que se debe sobre él, porque es el dios que ha recibido la mayor parte." (Elio Arístides, Discurso XLIII, 29)

|

| Zeus o Júpiter Serapis. Museo Metropolitan, Nueva York |

En lo que respecta a Serapis, este dios tiene en su poder el cuidado del alma y el cuerpo de los hombres, así como de todo lo que rodea su vida, y comparte con Zeus la sabiduría, la justicia y la benevolencia, junto con la capacidad de traer la armonía al mundo. Es un dios poderoso, pero creado por Zeus y por tanto inferior a él. Sus seguidores participarían de unos ritos mistéricos, los cuales no se daban en el culto a Zeus o Júpiter.

"Además, también Serapis es el único que sin guerras, luchas ni peligros otorga la posesión de riquezas que, junto con la salud, es lo más importante para los hombres. Así pues, él se muestra propicio a lo largo de toda nuestra vida y ninguna parcela se descuida por este dios *** Él mismo todo lo examina e interviene en todos los asuntos, empezando por el alma y terminando por los bienes materiales. Él ha hecho de nuestra vida una suerte de armonía y la ha compuesto con sus dones, haciendo que se ame la sabiduría gracias a la salud, convirtiendo a la salud en un bien aún más agradable gracias a los bienes materiales, y uniendo y consolidando los extremos de la vida con un elemento central, como si fuera una traviesa, al sumar a los bienes del alma la salud y la posesión de riqueza. ¿Cómo no debemos invocarlo en los grandes festivales y durante todos los días como protector, salvador de todos los hombres y dios autosuficiente?" (Elio Arístides, Discurso XLV, 19)

|

| Júpiter Serapis. Museo del Bardo, Túnez |

.jpg) |

| Busto de Júpiter Serapis en alabastro. Museo Arqueologico de Florencia, Italia |

Los Ludi en la Roma arcaica, Jorge Martínez.Pinna

Júpiter Óptimo Máximo en la propaganda de Augusto y Vespasiano: Justificación religiosa de dos fundadores dinásticos, Diego M. Escámez de Vera

Serapis: el dios sincrético, Verónica Reyes Barrios

Culto al servicio del poder: Serapis, dios sincrético del Mediterráneo, Sergio López Calero

La construcción del Dios Único: Zeus y Serapis a través de los Discursos de Elio Aristides, Elena Cerón Fernández

Optimus Maximus en la literatura latina antigua, Beatriz Antón y Cristina de la Rosa

Tito Flavio Vespasiano y Júpiter Óptimo Máximo: la justificación propagandístico-religiosa de una nueva dinastía imperial en Roma, Diego M. Escámez de Vera

The Cult and Temple of Jupiter Feretrius, Lawrence A. Springer

Capitoline Jupiter and the historiography of roman world rule, Alexander Thein

Ex Asia et Syria: Oriental Religions Oriental in the Roman Central Balkans, Nadežda Gavrilović Vitas

The Cult of Jupiter and Roman Imperial Ideology, J. Rufus Fears

The Same, but different: the temple of Jupiter Optimus Maximus through time, Ellen Perry

Jupiter Dolichenus, Charles S. Sanders

Jupiter Optimus Maximus Dolichenus and the Re-Imagination of the Empire: Religious Dynamics, Social Integration, and Imperial Narratives, Lorand Deszpa

Rome, Diplomacy, and the Rituals of Empire: Foreign Sacrifice to Jupiter Capitolinus, Larisa Masri

Jupiter, Venus and Mercury of Heliopolis (Baalbek): The images of the “triad” and its alleged syncretisms, Andreas J. M. Kropp

Jupiter's Legacy: The Symbol of the Eagle and Thunderbolt in Antiquity and Their Appropriation by Revolutionary America and Nazi Germany, Justin S. Hayes

Prado.jpg)

Museo%20Nazionale%20romano.jpg)