El arte de disponer de una forma típica las pocas prendas de ropa que se necesitaban en el clima sureño de Italia, o por sentimiento de decoro lo habían adoptado los romanos en un periodo muy antiguo de los griegos y de los etruscos añadiendo su propio sentido de lo práctico.

“Tarquino no fue menos diligente en la guerra que en la paz. Sujetó, después de continuas campañas, a doce pueblos de la Etruria. De su tiempo data el uso de los haces lictoriales, de la trabea, de las sillas curules, de los anillos, de los collares, de la clámide y de la pretexta; de entonces mismo provino que se hiciera el triunfo en dorada carroza arrastrada por cuatro caballos, y se vistiera la toga bordada y la túnica palmeada; en una palabra, cuantos ornamentos e insignias enaltecen la dignidad del poder.” (Floro, Gestas romanas, I, 5)

Los romanos distinguían dos tipos de atuendo, el que cubría el cuerpo y el que lo envolvía. Indumenta hace referencia a las prendas que se llevaban durante el día y la noche y amictus designa las prendas que sólo se usaban durante parte de la jornada, por lo que acabó designando cualquier tipo de manto o capa que solo se ponía uno al salir de casa.

“Muchacho, ea, levántate y dame

los zapatos y la ropa de lino (lintea y sindon)

Dame cualquier manto (amictus) que hayas

preparado para que salga.” (Ausonio, Ephemeris, 2)

|

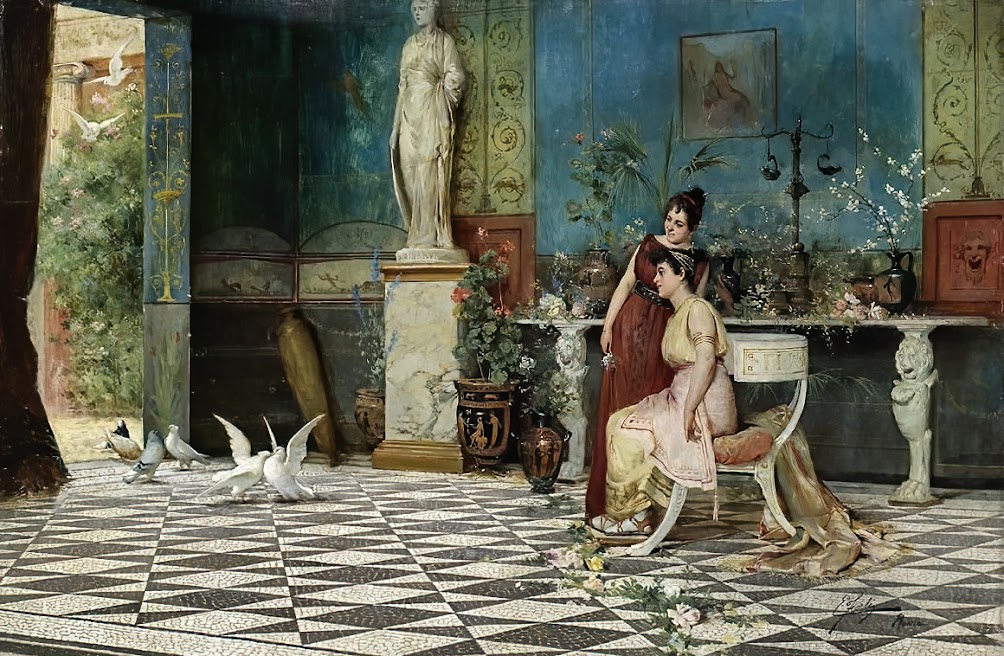

| Pintura de Alma-Tadema |

Entre las prendas llamadas indumenta y a diferencia de los griegos, encontramos que los hombres romanos llevaban un taparrabos, el subligaculum o licium, la mayoría de las veces confeccionado de lino y siempre enrollado a la cintura. En tiempos antiguos fue la única prenda interior usada tanto por nobles como por plebeyos, que se ponían encima únicamente la toga y ya en el siglo II d. C. sólo los atletas se mostraban con el subligaculum en público.

|

| Mosaico del balneum, Villa del Casale, Piazza Armerina, Sicilia |

Del quitón dórico o túnica griega corta evolucionó la prenda llamada exomis, propia de obreros o esclavos que dejaba al descubierto el hombro derecho con todo el brazo.

“Los romanos, al menos al principio, no usaron túnica, vistiendo sólo la toga; luego comenzaron a llevar una túnica ceñida y corta que dejaba la espalda al aire, del tipo que los griegos llaman exomis.” (Aulo Gelio, Noches Aticas, L. VI, 12)

|

| Pintura El poeta Gallus soñando, Alma-Tadema |

Entre los esclavos que trabajaban en el campo, los campesinos, otros trabajadores dedicados a oficios muy humildes, y personas de costumbres muy austeras, era habitual vestir con poca ropa o vestidos muy simples.

“Tenía campos lindando a los de Catón; y enterado de la actividad doméstica de éste por medio de sus esclavos, los cuales le referían que de madrugada iba a la plaza, atendía a los que le pedían ayuda, y vuelto al campo, si era invierno, poniéndose una especie de túnica de trabajo en invierno y desnudo hasta la cintura, si era verano, trabajaba con sus esclavos, sentándose a comer con ellos del mismo pan, y bebiendo del mismo vino.” (Plutarco, Catón el viejo, III)

“En invierno se ponía cuatro túnicas debajo de la gruesa toga; añadía subucula y chaleco de lana (thorax), abrigándose también muslos y piernas.” (Suetonio, Augusto, 82)

En los primeros tiempos las túnicas con mangas y hasta los talones se consideraba propio de extranjeros y mujeres y llevarlas sin cinturón o demasiado suelta suponía un signo de incorrección.

“En Roma y en todo el Lacio se consideró indecoroso que un hombre vistiera túnicas cuyas mangas cubrieran el antebrazo, el comienzo de las manos y casi los dedos. A estas túnicas nuestros compatriotas las llamaron, empleando un término griego, chirodytae (de mangas largas), y consideraron que un vestido largo y amplio sólo cuadraba bien a las mujeres, para proteger de miradas indiscretas sus brazos y sus piernas.” (Aulo Gelio, Noches Aticas, VI, 12)

|

| Detalle de mosaico, Museo del Bardo, Túnez |

La tunica era la ropa informal que uno se ponía cuando estaba en casa y quería sentirse cómodo, porque no tenía ningún acto social que atender o al que acudir.

“¡Qué días, Faustino, qué días de Rávena te ha robado Roma! ¡Oh soles, oh descanso en túnica! ¡Oh bosques, oh fuentes y playa con un suelo firme de arena mojada y Ánxur resplandeciente por las aguas marinas y tumbona que no es espectadora de una única agua, que de un lado ve los barcos del río, del otro los del mar!” (Marcial, Epigramas, 51)

|

| Mosaico del Museo del Bardo, Túnez |

“Después se dirigió a Roma a causa de sus estudios, pidió al divino Marco el laticlavo, obteniéndolo gracias al apoyo que le prestó su pariente Septimio Severo, que había sido ya dos veces cónsul.” (Historia Augusta, (Septimio) Severo, 1)

“Joyas de la India resaltaban tus vestiduras, filas de verde esmeraldas enriquecen las costuras, allí reluce la amatista y el brillo de oro hispano ensombrece el zafiro azul oscuro con sus ocultos fuegos. Ni en el tejido de tal prenda quedaba la belleza sin adorno; el trabajo de la aguja incrementa su valor, hilo de oro y plata resplandece; ágatas adornan las túnicas bordadas, y las perlas del Océano respiran en variado dibujo. ¿Qué audaz mano, qué rueca tuvo la habilidad suficiente para hacer así de flexible prieta? ¿Quién, explorando por los cálidos cielos orientales despojó el pecho de Tetis? ¿Quién se atrevió a buscar entre ardientes arenas los ricos corales? ¿Quién pudo bordar piedras preciosas en púrpura y así mezclar las brillantes glorias del Mar Rojo y de las aguas fenicias? Tiro prestó sus tintes, China sus sedas, Hydaspes sus joyas.” (Claudiano, En el cuarto consulado de Honorio)

|

| Túnica copta, Victoria and Albert Museum, Londres |

Durante la República y los primeros siglos del Imperio la toga fue el manto tradicional de los romanos para salir de casa y lucir en las celebraciones oficiales, pero requería una cierta práctica en su colocación.

Ver entrada Gens togata

Con el tiempo la incomodidad de llevar la toga dio lugar a su sustitución por el pallium. El palio es la copia romana del himation griego, un manto rectangular llevado de varias formas, normalmente con la túnica debajo, al igual que la toga. Para los romanos era la quintaesencia del traje griego, por lo que su uso se consideraba inadecuado y propio de extranjeros, en contraposición a la toga, considerado como el traje nacional romano, sobre todo, en la república y a principios del imperio. Las dos prendas convivieron durante mucho tiempo, por lo que el palio nunca se llevaba cuando la toga era lo apropiado.

Con el tiempo la incomodidad de llevar la toga dio lugar a su sustitución por el pallium. El palio es la copia romana del himation griego, un manto rectangular llevado de varias formas, normalmente con la túnica debajo, al igual que la toga. Para los romanos era la quintaesencia del traje griego, por lo que su uso se consideraba inadecuado y propio de extranjeros, en contraposición a la toga, considerado como el traje nacional romano, sobre todo, en la república y a principios del imperio. Las dos prendas convivieron durante mucho tiempo, por lo que el palio nunca se llevaba cuando la toga era lo apropiado.

“Cuando fue invitado a un banquete imperial, llegó vistiendo el palio cuando debería haber llevado la toga.” (Historia Augusta, Septimio Severo, 1)

Escipión el Africano fue criticado por llevar el palio con sandalias en el gimnasio en Sicilia; Adriano fue cuidadoso de llevarlo en los banquetes solo fuera de Italia.

|

| Estatua del orador Aulo Metelo, Museo Arqueológico de Florencia |

En el siglo II d. C. el palio se asociaba a actividades intelectuales en general y era llevado por filósofos, profesores, doctores, poetas y sofistas, por lo que se convirtió en el vestido apropiado para los cristianos en lugar de la toga.

“Con el palio se visten el primer profesor que enseña las letras, el primero en explicar sus sonidos, el primero en enseñar las bases de la aritmética, el gramático, el retórico, el sofista, el médico, el poeta, el músico, el astrólogo y el observador de pájaros. Todo el que es liberal en los estudios cubre con los cuatro ángulos.” Es verdad que todos tienen menos rango que los caballeros romanos, pero los entrenadores de los gladiadores y todos sus ignominiosos seguidores se presentan en la arena con la toga.” (Tertuliano, De Pallio, 6)

|

| Estatua del emperador ¿Juliano?, Museo del Louvre, París |

Tertuliano también hace una defensa del uso del palio por su facilidad al ponérselo y su comodidad al llevarlo puesto, en contraposición a la toga.

“No hay una obligatoria pérdida de tiempo en vestirte, ya que su auténtico arte consiste en cubrirse holgadamente. Puede conseguirse con un gesto envolvente simple, que no es poco elegante: y así se cubre al hombre entero enseguida. Al hombro o lo expone o lo envuelve: en otros casos se adhiere al hombro; no tiene soporte que lo rodee ni atadura; no hay ansiedad por mantener la fidelidad a que los pliegues mantengan su lugar; se arregla y se rehace solo.” (Tertuliano, De Palio, cap. 5)

Como otras vestimentas, distintos tejidos eran utilizados para su confección, por ejemplo, seda o lino. El que se hacía con lino procedente de Fenicia se llamaba sindon.

“Protegido con este regalo, te reirás de los vientos y de las lluvias y no te verás así de seguro ni con un manto (sindon) de Tiro”. (Marcial, Epigramas, IV, 19)

El palio, a diferencia de la toga, se disponía alrededor del cuerpo como protección contra el frío sin preocupación por su apariencia y caída. Primero se pasaba por el hombro izquierdo, hacia atrás por la espalda y por debajo del brazo derecho, dejándolo desnudo y después echado otra vez por el brazo izquierdo. Otra forma común era abrochar el palio con un broche en el hombro derecho.

|

| Pintura de Charles Jalabert |

La capa de lana se llamaba en latín laena y era muy gruesa para utilizarse encima de la toga o palio.

"En época invernal no sirve de mucho la ropa ligera, mi felpa (de la laena) calienta nuestros palios.” (Marcial, Epigramas, XIV, 36)

La clámide o clamyx era una capa de origen griego, de forma rectangular y normalmente hecha de fina lana, que se abrochaba con una fíbula alrededor del cuello. Era un manto apropiado para los reyes cuando presentaba colores vivos y estaba bordada, pero también era de uso común para entre los militares o como protección para los viajeros cuando era más tosca y de colores oscuros.

“Durante dos días no hizo más que pasar y volver a pasar por aquel puente; el primero, en caballo magníficamente enjaezado, llevando una corona de encina en la cabeza, el escudo en una mano y la espada en la otra, y vistiendo una clámide bordada de oro; a la mañana siguiente, con traje de auriga, en un carro arrastrado por dos famosos caballos.” (Suetonio, Calígula, XIX)

|

| Estatua de mármol de Antonino Pio, Museo Nacional Romano, Roma |

En tiempos imperiales cuando la toga ya era solo indispensable en los tribunales, el teatro y el circo, empezaron a utilizarse otras capas más cálidas y cómodas. La paenula era una capa que llegaba hasta las rodillas, adoptada probablemente de los celtas. No tenía mangas y se ataba en la espalda, se dejaba una abertura redonda para sacar la cabeza por ella. Estaba abierta a ambos lados y tenía una costura en la parte delantera de al menos dos terceras partes de su longitud desde el cuello hacia abajo. Se ponía sobre la túnica o toga en los viajes y con mal tiempo. A veces tenía una capucha para tapar la cabeza.

“Aunque te pongas en camino bajo un cielo aparentemente sereno, nunca sobra esta prenda de cuero (paenula) para las lluvias repentinas.” (Marcial, Epigramas, XIV, 130)

Cuando se hacía con una gruesa capa de pelo o lana se llamaba gausapa, (suave en el interior, áspero en el exterior)

“Bácara deplora y se queja de que no tiene la suerte de que haga frío, porque tiene innumerables abrigos enguatados (gausapinas), y desea días nublados y vientos y nieves y detesta los días invernales, si es que se atemperan. ¿Qué mal te ha hecho a ti, cruel, mi capa (lacerna), que una ligera brisa podría quitarme de las espaldas? ¡Cuánto más simple, cuánto más humano sería esto otro: ponerse abrigos enguatados (gausapinas) hasta en el mes de agosto!" (Marcial, Epigramas, VI, 59)

Otra clase de capa, que también se llevaba sobre la toga o túnica, era la lacerna.

“A veces llevo una tosca lacerna para proteger mi toga – una burda y mal teñida prenda que ha sido mal confeccionada por un tejedor galo.” (Juvenal, Sátira IX)

|

| Joven atleta, Museo Arqueológico de Estambul. Foto Samuel López |

Por su corte se parecía a la clámide griega, una pieza de tela rectangular sujeta al hombro por una fíbula. Aunque posterior en el tiempo a la paenula, se convirtió en el traje común de tiempos imperiales, con el que aparecían los romanos incluso en ocasiones festivas. Suetonio escribe que Augusto tuvo la intención de restablecer el antiguo traje propio de los romanos, la toga y un día viendo en la asamblea del pueblo muchos mantos (lacernas) oscuros encargó a los ediles que velasen para que nadie, en lo sucesivo, se presentase en el foro o en el circo con manto (lacerna) y sin la toga romana.

“Tuvo también la intención de restablecer el antiguo traje propio de los romanos; viendo un día en una asamblea del pueblo gran número de mantos obscuros, exclamó indignado: He ahí, romanos, esos conquistadores del mundo y esos vencedores con toga, y encargó a los ediles que velasen para que nadie, en lo sucesivo, se presentase en el Foro ni en el circo con manto y sin la toga romana.” (Suetonio, Augusto, XL)

Al ser más ligera que la paenula, en la lacerna se podían colocar los pliegues de forma más artística. Se gastaban grandes sumas en lacernas bien hechas y especialmente bien teñidas:

“Baso ha comprado por 10.000 sestercios unas capas (lacernas) tirias del mejor color. Ha hecho un buen negocio. – “¿Tan bien ha comprado?”, dices. – Ya lo creo: no pagará.” (Marcial, Epigramas, VIII, 10)

|

| Fresco de la casa de Marco Lucrecio Frontón Pompeya |

En los espectáculos los asistentes llevaban lacernas blancas incluido el emperador.

“Contemplaba recientemente Horacio una lucha de gladiadores, solo entre todos con manto oscuro, mientras que la plebe, y el segundo y el primer rango de ciudadanos y nuestro venerado jefe llevaban manto blanco.” (Marcial, Epigramas, IV, 2)

En los banquetes de los más ricos los romanos dejaban la toga y se ponían la synthesis, prenda que llevaban continuamente durante las Saturnales. Debía ser una pieza de tela ligera y ceñida al cuerpo.

“En los idus y rara vez en las calendas has desempolvado la toga y un solo batín (synthesis) te ha durado diez veranos”. (Marcial, Epigramas, IV, 66)

|

| Detalle de mosaico de Zippori (Sepphoris), Israel |

El mismo Nerón acostumbraba a vestirla en diferentes ocasiones:

“Se presentó muchas veces en público con traje de festín (synthesis), un pañuelo en torno al cuello, sin cinturón y descalzo.” (Suetonio, Nerón, LI)

El manto llamado abolla era un manto de lana suelto, llevado a veces por soldados en contraposición a la toga. Se llevaba en la ciudad y era especialmente usada por los filósofos estoicos.

“Prohibió a los romanos más nobles las antiguas distinciones de sus familias: a Torcuato, el collar; a Cincinato, el pelo rizado; a Cn. Pompeyo, que pertenecía a esta antigua familia, el nombre de Grande. Había llamado a Roma al rey Ptolomeo, de quien antes hablé, y lo recibió con mucho agasajo; pero un día en que daba juegos le hizo matar de improviso, por el solo delito de haber llamado la atención general al entrar en el teatro, por el brillante color de púrpura de su manto (purpureae abollae)”. (Suetonio, Calígula, XXXV)

El cilicium era una prenda hecha especialmente de pelo de las cabras que se criaban abundantemente en Cilicia. Su pelo era casi negro y se usaba principalmente para las ropas de marineros y pescadores que debían resistir la humedad.

“Prohibió a los romanos más nobles las antiguas distinciones de sus familias: a Torcuato, el collar; a Cincinato, el pelo rizado; a Cn. Pompeyo, que pertenecía a esta antigua familia, el nombre de Grande. Había llamado a Roma al rey Ptolomeo, de quien antes hablé, y lo recibió con mucho agasajo; pero un día en que daba juegos le hizo matar de improviso, por el solo delito de haber llamado la atención general al entrar en el teatro, por el brillante color de púrpura de su manto (purpureae abollae)”. (Suetonio, Calígula, XXXV)

|

| Estela funeraria de Damianus, Museo Cívico de Bolonia, Italia |

El cilicium era una prenda hecha especialmente de pelo de las cabras que se criaban abundantemente en Cilicia. Su pelo era casi negro y se usaba principalmente para las ropas de marineros y pescadores que debían resistir la humedad.

"Retoma la vez Cosinio: “Así como la oveja suministra un producto como la lana para el vestido, así la cabra lo hace con pelos para su uso en la marina, tanto para máquinas de guerra como para equipos de trabajo. Y algunos pueblos se visten con sus pieles, como

en Getulia y en Cerdeña. Dicho uso parece haber existido también entre los griegos porque, en las tragedias, los viejos vestidos con esta piel se llaman diphtheriae y, en las comedias, los dedicados a los trabajos de campo, como el joven en el Hypobolimaeo de Cecilio o el viejo en el Heautontimorumenos de Terencio.

Las esquilan, porque tienen largos pelos, en gran parte de Frigia, de los que suelen hacer cilicios (vestidos de pelo de cabra) y otras cosas de ese estilo. Como ese esquilado se estableció primeramente en

Cilicia, se dice que los de Cilicia le habían dado ese nombre”.

(Varrón, Rerum rusticarum, II, 11, 11)

.jpg) |

| Vendedor de pescado, Museo Británico, Londres |

La endromis era una prenda algo tosca que se utilizaba tras la realización de los ejercicios en la palestra para no quedarse frío, algo parecido al actual albornoz. Las mujeres solían utilizarlo también, aunque de una elaboración más refinada.

“Te envío esta endromis exótica, obra tupida de una tejedora secuana, prenda bárbara que tiene nombre lacedemonio, un obsequio grosero, pero no despreciable en los fríos de diciembre; ya frecuentes el gimnasio y el tibio trinquete, ya agarres con tu mano el pelotón lleno de polvo, ya calcules el peso pluma de un balón desinflado, o ya pretendas vencer en las carreras al ligero Atas, que el frío penetrante no se te meta en los miembros empapados en sudor o que Iris, cargada de agua, no te acogote por sorpresa.” (Marcial, Epigramas, IV, 19)

|

| Mosaico del balneum, Villa del Casale, Piazza Armerina, Sicilia |

El focale era una prenda para anudar al cuello, similar a la actual bufanda, usada por los enfermos o por los afeminados. Los soldados lo llevaban para protegerse la garganta que no quedaba resguardada por las ropas poco ceñidas y para evitar los roces de los trajes militares.

“Si para un recital mío te he dado una invitación toma este chal para resguardar tus orejas”. (Marcial, Epigramas, XIV, 137)

|

| Sátiro con focale, Walters Art Museum, Baltimore |

Otro nombre para denominar el pañuelo era sudarium.

“Vestido con la túnica y los pies desnudos como se encontraba, montó a caballo; iba envuelto en un manto viejo y desteñido; llevaba la cabeza cubierta y un pañuelo delante del rostro.” (Suetonio, Nerón, 48)

El bardocucullus era una capa basta de origen galo que utilizaban muchos pueblos considerados bárbaros por los romanos.

“La Galia te viste con un capote con capucha de los santones. Hace poco era el capote de los cercopitecos”. (Marcial, Epigramas, XIV, 128)

“…Así un capote lingónico entrometido contamina con su grasiento tejido las ropas de color violeta propias de la ciudad…” (Marcial, Epigramas, I, 53)

|

| Deidades con bardocucullus, England Housesteads Museum, Northumberland, Inglaterra |

También se utilizaba cuando alguien quería pasar desapercibido o deseaba ocultarse ante las miradas de los demás.

La caracalla fue una prenda de vestir usada por los galos y cuyo uso fue introducido en Roma por Basiano, el hijo de Septimio Severo, que por este hecho tomó el sobrenombre de Caracalla.

Con esta prenda coinciden los monumentos figurados en que se representan a dioses o personajes de las Galias (principalmente a un dios nacional, Sucellus, asimilado a Júpiter, a Plutón o a Silvano). Cumplía entre los galos el oficio de la túnica romana que se llevaba debajo del manto, y según Dión no se hacía de un solo trozo de tejido, como solía ocurrir con las túnicas, sino de varias piezas cosidas. Se abría por delante y se ajustaba a la cintura. Los viajeros, cazadores y en general los que debían exponerse a la intemperie, le agregaban un capuchón (cucullus).

“Inventó además un traje propio, que estaba compuesto según una especie de moda extranjera, a base de pequeñas piezas de tela cosidas juntas en forma de manto; y no solo él la llevaba la mayor parte del tiempo (a causa de lo cual se le dio el apodo de Caracalla, sino que también la prescribió como vestuario habitual para los soldados.” (Dion Casio, Historia Romana, LXXIX)

|

| Dios Sucellus con ¿caracalla? |

Una vestimenta como esta debía ser objeto de deseo para los ladrones que merodeaban por las termas en busca de objetos descuidados por sus dueños. En una tablilla de defixión encontrada en Bath se puede leer la maldición que un individuo lanza dedicada al que se ha llevado su capa.

“Dociliano (hijo) de Brucero a la santísima diosa Sulis. Maldigo a quien ha robado mi caracalla con capucha, sea hombre o mujer, sea esclavo o libre, que … la diosa Sulis le inflija la muerte… y no le permita el sueño ni hijos ahora o en el futuro, hasta que traiga mi capa al templo de su divinidad.”

El paludamentum era una capa propia de los militares de alto rango y de sus ayudantes y era costumbre de los magistrados romanos después de recibir el imperium y ofrecer sus votos en el Capitolio marchar fuera de la ciudad vestido con el paludamentum, seguido por los lictores con atuendo similar, no podía volver a entrar por las puertas hasta que se hubiera desvestido de los emblemas del poder militar, una ceremonia tan solemne e indispensable que los mismos emperadores realizaban.

“Entró al fin en Roma, al sonido de las trompetas, vestido con el manto de general, ceñida la espada y en medio de las águilas y los estandartes.” (Suetonio, Vitelio, XI)

El paludamentum, que caía por detrás hasta las rodillas o por debajo, colgaba suelta desde los hombros y cruzaba el pecho hasta abrocharse en el hombro derecho o izquierdo con una fíbula o broche. Era de gran amplitud, elaborado de tejidos finos y en diversos colores, como banco, escarlata o púrpura.

El sagum era una capa o manto de origen celta, de lana gruesa y de forma cuadrada, que se plegaba en dos y se sujetaba con una fíbula o un simple nudo. Se usaba especialmente como vestido militar por los oficiales de rango menor, soldados y ciudadanos que la vestían en casos de tumultos o de desórdenes interiores.

“A su llegada a Italia por Brindisi, se vistió la toga y dio la orden a sus soldados de que también ellos utilizaran esta prenda, de modo que durante su reinado ya nunca vistieron el sayo (sagum)”. (Historia Augusta, Marco Antonino, XXVII)

El subarmale es un tipo de vestido cuya naturaleza no está bien determinada. Bien podía ser similar a una exomis griega, que dejaba la parte de la espalda y el brazo derechos libres., o bien se llamaba así porque se llevaba sobre la armadura.

“Valeriano Augusto dijo: «la república te da gracias, Aureliano Augusto, por haberla liberado del poder de los godos. Por ti somos ricos en botín, por ti somos ricos en gloria y en todos aquellos bienes con los que aumenta la felicidad del pueblo romano. Recibe, pues, a cambio, de las acciones que has realizado, cuatro coronas murales, cinco coronas vallares, dos coronas navales, dos coronas cívicas, diez lanzas sin hierro, cuatro banderas de dos colores, cuatro tú- nicas rojas de general, dos mantos proconsulares, una toga pretexta, una túnica adornada con palmas, una toga pintada, un amplio subarmal y una silla de marfil.” (Historia Augusta, Aureliano, 13)

Braccae eran los pantalones que los romanos acabaron adoptando de los bárbaros. No conocidos, aparentemente, por los griegos, en Roma no estaban bien vistos en los primeros tiempos, e incluso durante el primer siglo de nuestra era.

“En cuanto a Cecina, como si al trasponer los Alpes hubiera dejado al otro lado su crueldad y altanería, atravesó Italia con un ejército en actitud pacífica. Sin embargo, los municipios y poblados tomaban como muestra de altanería su indumentaria, porque solía dirigirse a las autoridades con un sayo multicolor y unos calzones al estilo bárbaro.” (Tácito, Historias, II, 20)

Se confeccionaban en diversos materiales lana, lino o cuero y tenían diversa longitud, aunque parece que se impuso la costumbre de llevarlos largos, ajustados a los tobillos. También mostraban diferentes diseños y adornos.

“Y Claudio rechazó a los enemigos que habían atravesado el Rin

y trajo el escudo belga del gigante jefe Virdomaro:

éste se jactaba de su raza, que procedía del mismo Rin,

ágil en disparar lanzas desde el carro que él mismo conducía.

Cuando él, de calzones a rayas, blandía su lanza delante de las filas,

su curvo collar cayó de su garganta degollada.” (Propercio, Elegías, IV, 10)

En época tardorromana los pantalones eran ya habituales entre los soldados, ya que era más cómodo luchar en combate con ellos que las túnicas y además protegían mejor del frío en las batallas sostenidas fuera de Italia. También se impusieron, incluso, como parte de las vestiduras imperiales.

“Entre ellos desfiló Tétrico vestido con la clámide de púrpura, la túnica de color verde y las bragas galas, y a su lado su hijo, al que había nombrado emperador de la Galia.” (Historia Augusta, Aureliano, 34)

“Entró al fin en Roma, al sonido de las trompetas, vestido con el manto de general, ceñida la espada y en medio de las águilas y los estandartes.” (Suetonio, Vitelio, XI)

|

| Julio César con paludamentum |

El paludamentum, que caía por detrás hasta las rodillas o por debajo, colgaba suelta desde los hombros y cruzaba el pecho hasta abrocharse en el hombro derecho o izquierdo con una fíbula o broche. Era de gran amplitud, elaborado de tejidos finos y en diversos colores, como banco, escarlata o púrpura.

El sagum era una capa o manto de origen celta, de lana gruesa y de forma cuadrada, que se plegaba en dos y se sujetaba con una fíbula o un simple nudo. Se usaba especialmente como vestido militar por los oficiales de rango menor, soldados y ciudadanos que la vestían en casos de tumultos o de desórdenes interiores.

“A su llegada a Italia por Brindisi, se vistió la toga y dio la orden a sus soldados de que también ellos utilizaran esta prenda, de modo que durante su reinado ya nunca vistieron el sayo (sagum)”. (Historia Augusta, Marco Antonino, XXVII)

|

| Estela funeraria de Dasius |

El subarmale es un tipo de vestido cuya naturaleza no está bien determinada. Bien podía ser similar a una exomis griega, que dejaba la parte de la espalda y el brazo derechos libres., o bien se llamaba así porque se llevaba sobre la armadura.

“Valeriano Augusto dijo: «la república te da gracias, Aureliano Augusto, por haberla liberado del poder de los godos. Por ti somos ricos en botín, por ti somos ricos en gloria y en todos aquellos bienes con los que aumenta la felicidad del pueblo romano. Recibe, pues, a cambio, de las acciones que has realizado, cuatro coronas murales, cinco coronas vallares, dos coronas navales, dos coronas cívicas, diez lanzas sin hierro, cuatro banderas de dos colores, cuatro tú- nicas rojas de general, dos mantos proconsulares, una toga pretexta, una túnica adornada con palmas, una toga pintada, un amplio subarmal y una silla de marfil.” (Historia Augusta, Aureliano, 13)

|

| Estatuilla de germano con braccae, Baden-Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart, Alemania, foto de Bullenwächter |

Braccae eran los pantalones que los romanos acabaron adoptando de los bárbaros. No conocidos, aparentemente, por los griegos, en Roma no estaban bien vistos en los primeros tiempos, e incluso durante el primer siglo de nuestra era.

“En cuanto a Cecina, como si al trasponer los Alpes hubiera dejado al otro lado su crueldad y altanería, atravesó Italia con un ejército en actitud pacífica. Sin embargo, los municipios y poblados tomaban como muestra de altanería su indumentaria, porque solía dirigirse a las autoridades con un sayo multicolor y unos calzones al estilo bárbaro.” (Tácito, Historias, II, 20)

Se confeccionaban en diversos materiales lana, lino o cuero y tenían diversa longitud, aunque parece que se impuso la costumbre de llevarlos largos, ajustados a los tobillos. También mostraban diferentes diseños y adornos.

“Y Claudio rechazó a los enemigos que habían atravesado el Rin

y trajo el escudo belga del gigante jefe Virdomaro:

éste se jactaba de su raza, que procedía del mismo Rin,

ágil en disparar lanzas desde el carro que él mismo conducía.

Cuando él, de calzones a rayas, blandía su lanza delante de las filas,

su curvo collar cayó de su garganta degollada.” (Propercio, Elegías, IV, 10)

|

| Julius Terentius, Dura Europus, Yale University Art Gallery |

En época tardorromana los pantalones eran ya habituales entre los soldados, ya que era más cómodo luchar en combate con ellos que las túnicas y además protegían mejor del frío en las batallas sostenidas fuera de Italia. También se impusieron, incluso, como parte de las vestiduras imperiales.

“Entre ellos desfiló Tétrico vestido con la clámide de púrpura, la túnica de color verde y las bragas galas, y a su lado su hijo, al que había nombrado emperador de la Galia.” (Historia Augusta, Aureliano, 34)

|

| Esclavo con braccae de su señor, tumba de Silistra, Bulgaria |

Sin embargo, en el siglo IV la costumbre extendida de vestir pantalones, que podía hacer confundir a la población civil con la militar, llevó a los emperadores Honorio y Arcadio a emitir una prohibición sobre su uso en el año 397, que es citada en el código Teodosiano.

“En el interior de la venerable ciudad, no le está permitido a nadie apropiarse del uso de botas o pantalones. Pero, si alguien contraviniese esta prohibición, ordenamos que, de acuerdo con la sentencia del Ilustre Prefecto, el ofensor será despojado de sus bienes y enviado al exilio perpetuo.”

Para llevar protegida la cabeza a causa de las inclemencias del tiempo los romanos utilizaban un sombrero de fieltro, llamado petasus, que era típico de cazadores y caminantes entre los griegos, principalmente los de Tesalia, que también podía ser de cuero o paja, con un ala ancha y que cuando no se llevaba puesto se colgaba con un cordón y caía por la espalda.

“Fue en esta época cuando los senadores empezaron a sentarse sobre cojines en vez de sobre tableros y a llevar sombrero (petasus) típico de Tesalia, al teatro para evitar la incomodidad de los rayos solares.” (Dión Casio, Historia romana, LIX, 7)

|

| Detalle de mosaico, Museo Nacional de Trípoli, Libia |

Los griegos usaban también un sombrero sin ala, en forma de cono truncado, que se llamaba pileus. Se hacía de fieltro y solía ser de color blanco. En Roma se les ponía a los esclavos cuando recibían la libertad y lo llevaban los esclavos durante las Saturnales, días en los que los esclavos intercambiaban papeles con sus dueños, y entonces los colores de estos sombreros podían ser más coloridos.

“En los días larderos del viejo que lleva la hoz, en los que manda como soberano el cubilete de los dados, tú, Roma, llevando el píleo, permites, pienso yo, divertirse con versos que no den trabajo.” (Marcial, Epigramas, XI, 6)

|

| Esclavos manumitidos con pileo, Musée Royal de Mariemont, Bélgica |

El gorro frigio, tradicional de los pueblos de Asia menor, fue característico de algunas divinidades orientales con cultos mistéricos, como el dios Mitra.

Los oficiantes de ceremonias sagradas también solían cubrir su cabeza como el sacerdote del culto oficial de Júpiter, el flamen, o los arúspices, intérpretes de las señales encontradas en las vísceras de los animales sacrificados.

Durante el Bajo Imperio los soldados que no estaban en el frente y algunos funcionarios civiles llevaban un gorro redondo, sin alas, que se encajaba en la cabeza y se hacía de fieltro o piel, llamado pileo panonio, por proceder de los soldados de infantería de la región de Panonia. Fue utilizado a partir de la época de los emperadores Ilirios, en la segunda mitad del siglo III. Aparte de la protección contra el mal tiempo y algunos golpes, acostumbraba a los soldados a llevar un peso en la cabeza, de modo que luego no se sentían incómodos con los yelmos de cuero o metal.

“Los gorros panónicos de piel que llevan nuestros soldados, fueron inicialmente introducidos con un diseño distinto. Los antiguos obligaban a los hombres a llevarlos siempre para que estuvieran constantemente acostumbrados a llevar la cabeza cubierta y que fueran menos sensibles al peso del casco.” (Vegecio, I, 20)

|

| Detalle de mosaico, Villa del Casale, Piazza Armerina, Sicilia |

No estaba bien visto llevar un cinturón o faja sobre una túnica senatorial y se consideraba signos de afeminamiento dejar caer la túnica demasiado larga, llevar bandas hasta las mangas o llevar flojo el cinturón.

“Era también cuidadoso de su traje; usaba lacticlavia guarnecida de franjas que le llegaban hasta las manos, poniéndose siempre sobre esta prenda un cinturón muy flojo. Esta costumbre hacia exclamar frecuentemente a Sila, dirigiéndose a los nobles: Desconfiad de ese joven tan mal ceñido.” (Suetonio, Julio César, XLV)

Los varones de la clase alta no aparecían sin cinturón nada más que en ciertas ocasiones, como funerales, las fiestas de Saturnalia, o ante una corte judicial.

“Los más distinguidos del orden ecuestre, con túnica sin cinturón y descalzos, recogieron sus cenizas, depositándolas en el mausoleo hecho construir por él durante su sexto consulado entre el Tíber y la Vía Flaminia; que, rodeado de bosque, quedó desde aquella época convertido en paseo público.” (Suetonio, Augusto, C)

Los ciudadanos civiles solían llevar una faja de tela o un cordón trenzado o sin trenzar alrededor de la cintura.

|

| Detalle mosaico Villa del Casale, Piazza Armerina, Sicilia |

El cingulum militare (cinturón militar) era el que utilizaban los soldados del ejército romano para ceñir su túnica y colgar sus armas y se convirtió en su signo distintivo. Lo lucían con orgullo y como indicativo de su condición, portasen armas o no, y frecuentemente aparece en los monumentos funerarios de los soldados romanos, indicando su condición militar.

“Y Casio no traicionó la opinión que se habían forjado sobre él. Efectivamente, enseguida ordenó que se convocara una asamblea y fijó sobre los muros unos edictos en los que anunciaba que, si encontraba en Dafne algún soldado ceñido con el cinturón, posiblemente volvería sin él.” (Historia Augusta, Avidio Casio, 6)

Despojar del cinturón a un soldado suponía una degradación y un castigo, aunque en este caso el castigo se imponía por ir ceñido con él en lugares impropios de la ciudad.

Estaba confeccionado en cuero, adornado con protecciones y decorado con distintos tipos de hebillas y plaquitas metálicas, normalmente de bronce o hierro. El aumento del lujo en la vestimenta, tanto civil como militar, llevó a utilizar el oro y las piedras preciosas para su adorno.

“En cierta ocasión en que la mayoría de los soldados, que habían acudido a un banquete, se despojaron de sus armas en el momento en que éste daba comienzo, se cuenta que el niño Salonino —o Galieno— les arrebató sus cinturones, adornados de oro y piedras preciosas, y, como era difícil hacer una reclamación en Palacio por algo que se había perdido, los hombres soportaron su pérdida en silencio, pero a partir de entonces, cuando fueron invitados al banquete, se sentaron siempre con las armas, que llevaban ceñidas.” (Historia Augusta, Salonino Galieno, XX)

|

| Hebilla de cinturón con escenas dionisíacas. Colección particular |

Entre los griegos y romanos la tela más usada para confeccionar la ropa era la lana, en su estado natural, con lo que los colores eran blanco y tonos marrones o grises, aunque los más elegantes tintes se aplicaban para conseguir diferentes colores.

“Aquel amante de capas oscuras, que viste lana bética y ropa gris, que piensa que los que visten escarlata no son hombres, y que llama vestidos de mujeres a la ropa de color violeta, aunque alaba los colores naturales y no lleva más que colores oscuros, tiene una moralidad verde claro.” (Marcial, Epigramas, I, 96)

“Aquel amante de capas oscuras, que viste lana bética y ropa gris, que piensa que los que visten escarlata no son hombres, y que llama vestidos de mujeres a la ropa de color violeta, aunque alaba los colores naturales y no lleva más que colores oscuros, tiene una moralidad verde claro.” (Marcial, Epigramas, I, 96)

También se decoraba con franjas o cuadros, o diseños floreados. El máximo lujo se conseguía tejiendo la tela con hilos de oro y cubriéndola de joyas.

“Utilizaba una túnica toda de oro, pero también utilizaba otra de púrpura y otra Pérsica, recamada de piedras preciosas, diciendo que se sentía agobiado por el peso del placer.” (Historia Augusta, Heliogábalo, 23)

|

| Los favoritos de Honorio, John William Webster |

Los vestidos podían ser conocidos con el nombre que se daba a los distintos adornos usados para hacerlos más lujosos y vistosos. En una carta de Galieno se detallan los regalos que envía a Claudio, el Gótico, para aliviar su enfado. Entre ellos una túnica llamada como la franja bordada que la decoraba y que solía colocarse en el borde inferior de las túnicas bizantinas o en los bordes de las mangas de los ropajes de los nobles proporcionando gran rigidez, la paragauda ...

“dos clámides bordadas con púrpura de auténtico brillo, dieciséis vestidos diferentes, un alba de seda mezclada, una túnica con bordados de tres onzas de peso, tres pares de sandalias párticas de mi propio suministro, diez túnicas (singilones) de Dalmacia, una clámide dardánica, una paenula iliricana, un bardocucullum, dos capuchas recubiertas de pelo y cuatro pañuelos (oraria) de Sarepta” (Historia Augusta, Divino Claudio, 17, 6-7)

|

| La conversión de Paula por San Jerónimo, Alma-Tadema |

También se aprecia el distinto origen de las prendas, procedentes de diversas partes del imperio, y los diferentes nombres utilizados para designar la misma pieza de ropa: singilones (túnicas) de Dalmacia, clámide de Dardania, paenula de Iliria y oraria (pañuelos) de Sarepta (Fenicia).

Entre los emperadores era habitual la riqueza y variedad de las vestimentas, aunque algunos se decantaron por la austeridad o al menos la falta de ostentación.

Con la salida a subasta de los ropajes de Cómodo, es evidente cómo este emperador eligió poseer ropas de distintas calidades y procedencias.

“Ciertamente, la subasta de las propiedades de Cómodo fue muy célebre por los siguientes artículos: un vestido singular tejido de seda y bordado con hilos de oro, además de túnicas normales, paenulas, lacernas, chiridotas al estilo dálmata, sayones militares bordados con franjas y clámides de púrpura a la griega y al estilo castrense, y capuchones como los que llevan los bardos, capotes militares y armas de gladiadores recamadas de oro y de piedras preciosas.” (Historia Augusta, Pertinax, 8)

|

| Túnica bizantina, Museo Albert and Victoria, Londres |

En cambio, existen testimonios de que el emperador Septimio Severo practicó la moderación al vestir.

“Severo usó vestidos tan baratos que su túnica apenas tenía retazos de púrpura y cubría sus espaldas con una tosca clámide.” (Historia Augusta, Severo, 19)

“Sólo utilizó la toga pretexta y la toga bordada durante el tiempo que ejerció el consulado, y precisamente aquélla que vestían también otros magistrados, como los cónsules o los pretores después de haberla tomado del templo de Júpiter. Utilizó también la pretexta cuando hacía sacrificios, pero si actuaba como Pontífice Máximo, no como emperador. Era partidario del buen lienzo, y sin duda, del puro, por lo que decía: «¿Si los vestidos se hacen de lino para que no tengan aspereza, qué necesidad hay de que el lino tenga púrpura?» Consideraba también una locura recamar los vestidos con oro, porque entonces a la aspereza se sumaba la rigidez.” (Historia Augusta, Alejandro Severo, 40)

|

| El emperador Honorio, Jean Paul Laurens |

Los más altos dignatarios se hacían retratar con distintos atuendos civiles, militares o religiosos para destacar los cargos que ostentaban y su relevancia social.

“Tácito apenas dio un congiario al pueblo en el período de seis meses. Su retrato está expuesto en la casa de los Quintilios en un cuadro quíntuple, en el que en un panel está pintado con toga, en otro con clámide, en el siguiente armado, en otro con palio y en el último con atuendo de cazador.” (Historia Augusta, Tácito, 16)

"En una ocasión en que Cómodo quería nombrar un candidato para que sucediera a Albino, le remitió a este mismo una carta en la que le ordenaba que asumiera la dignidad de César:

Y para que tú ostentes además algún símbolo de la majestad imperial, dispondrás de la inmediata facultad de utilizar el manto (palio) de escarlata, tanto cuando te halles lejos de mí como en mi presencia, para después vestir también la púrpura, pero sin oro, porque también mi abuelo Vero recibió esta distinción de Adriano que le adoptó.” (Historia Augusta, Clodio Albino, II)

|

| Nerón en Baia, Jan Styka, foto de M0tty |

Las apariencias también se llevaban a la forma de vestir. En el alto Imperio el color púrpura y escarlata estaban destinados a los miembros de las clases sociales altas como los caballeros y los senadores. A ambos se les había otorgado el derecho en el año 67 a. C. por la ley Roscia a sentarse en las primeras filas del teatro. Quedó en desuso y en época de Domiciano se volvió a renovar, de forma que el epigramista Marcial utiliza tal hecho para satirizar a un individuo que pretender hacerse pasar por un caballero tintando sus capas de púrpura, lo cual. advierte el escritor, nadie va a creer.

“Te habías vestido, Baso, con colores de hierbas (tintes de pobres) mientras estaba muda la ley de la ordenación de los lugares del teatro. Después que volvió a ponerla en vigor la preocupación de un censor amante del orden y los caballeros oyen más seguros a Océano (el acomodador del teatro), tú no resplandeces más que con vestidos empapados de escarlata o teñidos de múrice y, con ello, piensas que das el pego. No hay ninguna lacerna de cuatrocientos mil sestercios, Baso, o mi amigo Cordo sería el primero en recibir el caballo (convertirse en un caballero).” (Marcial, Epigramas, V, 23)

|

| Fresco de Pompeya |

Cuando los generales celebraban un triunfo asemejaban ser como el dios Júpiter por lo que llevaban consigo un cetro y una corona, se pintaban de rojo la cara, porque la estatua de Júpiter en el Capitolio estaba pintada de ese color y vestían un manto de color púrpura que se custodiaba en el templo del dios.

“Recordáis que hubo en el templo de Júpiter Óptimo Máximo un manto (pallium) pequeño de lana de color púrpura junto al que los vestidos de púrpura de las matronas y del propio Aureliano parecían que cambiaban su color por el color de ceniza, si los acercaban, al contraste con el brillo divino que aquél poseía.” (Historia Augusta, Aureliano, XXIX)

Ver entrada Gens togata sobre la toga entre los antiguos romanos

“Recordáis que hubo en el templo de Júpiter Óptimo Máximo un manto (pallium) pequeño de lana de color púrpura junto al que los vestidos de púrpura de las matronas y del propio Aureliano parecían que cambiaban su color por el color de ceniza, si los acercaban, al contraste con el brillo divino que aquél poseía.” (Historia Augusta, Aureliano, XXIX)

|

| Júpiter, fresco de Pompeya |

Ver entrada Gens togata sobre la toga entre los antiguos romanos

BIBLIOGRAFÍA:

Public Dress and Social Control in Late Republican and Early Imperial Rome, Jonathan Edmondson.

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS ESCULTURAS DE TOGADOS EN HISPANIA. Luis Baena Alcázar.

museosorolla.mcu.es/pdf/piezames_junio2011.pdf, El togado romano del segundo jardín, Andrea López Azcona

The Synthesis of the Romans; Ethel Hampson Brewster

SAGUM HISPANUM. MORFOLOGÍA DE UNA PRENDA IBÉRICA; Carmen ALFARO GINER

Weaving the Threads: methodologies in textile and dress research for the Greek and Roman world – the state of the art and the case for cross-disciplinarity; Mary Harlow and Marie-Louise Nosch

La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio, Jerome Carcopino

The world of Roman costume, Judith Lynn Sebesta y Larissa Bonfante

Roman Clothing and Fashion; Alexandra Croom

Masculinity and Dress in Roman Antiquity; Kelly Olson