Los conocimientos griegos sobre el embarazo y el parto procedían de la medicina practicada en otras culturas como la egipcia, pero la medicina pre-hipocrática se basaba en parte en la magia y lo sobrenatural, así que hubo que esperar a que surgiese una medicina científica basada en la observación e interpretación de los hechos que daba explicación a la salud y enfermedad sin recurrir a la superstición.En la Grecia Clásica, las comadronas o “maiai” (parteras) disfrutaban de un gran reconocimiento social y sabían más sobre las mujeres y la reproducción que cualquier médico hipocrático, ya que los hombres seguían estando excluidos de la atención al parto, excepto en casos en que su intervención fuese necesaria por la dificultad del parto.

|

| Ilustración del libro de Justine Siegemund, La partera de la corte, Wellcome Images |

Sin embargo, el estudio de la medicina estaba vedado a las mujeres que no podían convertirse en especialistas para curar enfermedades. En las fábulas de Higino se cuenta la historia de Agnódice, una muchacha que decidió hacerse pasar por un hombre para aprender el arte de la medicina y empezar a curar a mujeres que lo necesitaban. Incluso si su historia no es real, bien puede ilustrar el hecho de que las mujeres en Grecia acabaran siendo admitidas como profesionales de la medicina.

11.

Después de aprender la medicina, al enterarse de que una mujer estaba sufriendo

en su vientre, acudió a ella. Como ésta no quería confiarse a Agnódice por

estimar que se trataba de un hombre, ésta se levantó la túnica y mostró que era

una mujer; y así las iba curando.

12.

Cuando los médicos vieron que ellos no eran admitidos en presencia de las

mujeres, comenzaron a acusar a Agnódice, porque decían que se trataba de un

hombre depilado y corruptor de mujeres, y que ellas se hacían pasar por

enfermas.

13. Habiéndose reunido los areopagitas por este motivo, comenzaron a condenar a Agnódice. Ésta se levantó la túnica ante ellos y mostró que era mujer. En ese momento los médicos empezaron a acusarla con más fuerza. Por ello entonces las mujeres más distinguidas se presentaron en el juicio y dijeron: «Vosotros no sois esposos sino enemigos, porque condenáis a la que nos devuelve la salud». En ese momento los atenienses enmendaron la ley para que las mujeres libres pudieran aprender el arte de la medicina.(Higino, Fábulas, CCLXXIV, Qué inventó quién)

|

| Estela funeria de una médica galorromana. Museo de Cour d´Or, Metz, Francia |

Los romanos favorecieron la entrada de la mujer en la medicina y la práctica de la ginecología y la obstetricia estuvo casi exclusivamente reservada a las mujeres, las cuales se encargaban de cuidar la salud de las embarazadas, de las parturientas y de cualquier mujer que sufriera una enfermedad sexual o ginecológica.

La obstetrix, partera, comadrona o matrona, se encargaba de atender a la parturienta en el momento del alumbramiento, ayudaba al bebé a nacer, cortaba el cordón umbilical, extraía la placenta, examinaba al recién nacido para comprobar sus posibilidades de vivir y ayudaba a limpiarlo y envolverlo en sus ropas.

El primer libro de texto escrito para comadronas que se conoce fue redactado por Sorano de Éfeso en el siglo II d.C., y en él aparecían además las cualidades que él consideraba importantes para ser una buena matrona, estas eran: tener buena memoria, ser paciente, saber inspirar confianza, poseer una constitución fuerte y una mente sana, transmitir confianza y seguridad en situaciones de peligro.

.jpg) |

| Alcmena dando a luz a Hércules, Wellcome Collection |

En el libro también se recoge el equipo necesario para el buen transcurso del alumbramiento, citando las cosas que la partera va a necesitar y que debe procurar estén dispuestas y a mano.

“Aceite para inyectar y

lubricar; agua caliente para limpiar las partes afectadas; fomentos clientes

para aliviar los dolores, esponjas marinas para limpiar; trozos de lana para

cubrir a la mujer, vendas para envolver al recién nacido; una almohada para ponerlo

hasta que se expulse la placenta; algunas cosas para dar a oler y reanimar a la

parturienta (poleo, un terrón, granos de cebada, una manzana, un membrillo y si

la estación lo permite, un limón, melón, pepino o algo similar).” (Sorano,

Ginecología, II, 2)

“Naturalmente las comadronas no

hacen levantar rápidamente a las parturientas ni las hacen sentar sobre la

silla, sino que antes palpan, mientras se abre la boca del útero gradualmente,

y primero dicen que se ha dilatado de modo que pasa el dedo meñique y después

que ya es mayor, y poco a poco, al preguntarles, nos dicen que el tamaño de la

dilatación va en aumento. Cuando es adecuada al paso del feto, las hacen

levantar, sentarse en la silla y les mandan hacer esfuerzos para expulsar el

niño.” (Galeno, Sobre las facultades naturales, III, 3, 152)

Sorano también describe los momentos preliminares al alumbramiento y cómo debe actuar la partera para comprobar si la parturienta está ya lista dará dar a luz.

|

| Museo Arqueológico Nacional de Nápoles |

Para el momento en que el bebé nace la partera debe estar preparada para recogerlo y Sorano aconseja que ella debía forrarse las manos con algún material que impidiese que el recién nacido se deslizase entre ellas al recogerlo.

“La comadrona debe recoger al

recién nacido, habiendo primero cubierto sus manos con paños o, como hacen en

Egipto, con tiras de papiro, para que el niño ni se deslice de sus manos ni se

quede estrujado, sino que su salida sea lo más suave posible.” (Sorano,

Ginecología, II, 6)

|

| Wellcome Collection Images |

Sorano recomienda que, tras el parto, cuando la placenta está todavía unida al ombligo, la comadrona debería entregar al recién nacido, ya cubierto, a una ayudante y entonces meter su mano moviéndola a lo largo del cordón umbilical y tirar de la placenta con movimientos suaves al ritmo de las contracciones uterinas, sin brusquedad ni rasgándola. También aconsejaba cortar primero el cordón solo en caso de que tardase mucho en extraer la placenta. La habilidad de la comadrona permitiría una mayor facilidad en la expulsión y menor riesgo para la parturienta, quien debido a la posible incompetencia poder llegar a perder la vida.

|

| Science Museum, Londres |

En caso de complicación en el parto, principalmente por la posición del feto Sorano advierte que la comadrona debería introducir su mano izquierda untada de aceite y con las uñas cortas y al palpar la dilatación debería intentar agarrar el feto con firmeza y ponerlo de cara a la salida, lo que debería hacerse al mismo tiempo que la parturienta debería asumir la postura correcta para cada caso.

|

| Ilustración del libro de Justine Siegemund, La partera de la corte. Wellcome Images |

En el caso de que la parturienta se desmayase, tuviese fiebre, temblase, o tuviese convulsiones que podían indicar una gran inflamación o infección, se debería recurrir a un médico supiese como intervenir. Si el parto no progresaba o se tenía el convencimiento de que el niño había muerto, se hacía necesario tomar otras como medidas, como realizar una embriotomía para poder salvar a la madre. Así, por ejemplo, para Tertuliano, un padre de la Iglesia que vivió en el siglo II d.C., tal acción, solo en caso de absoluta necesidad y lo justifica cundo la imposibilidad del parto amenaza la vida de la madre y para evitar el sufrimiento del niño en vida. Él mismo describe los aparatos utilizados para tal procedimiento, los cuales utilizaría un médico, pero no una comadrona.

“Tal aparato lo poseyeron

Hipócrates, Asclepiades, Erasistratus y Herófilus, el diseccionador incluso de

adultos y el más moderado Soranus, todos los cuales bien sabía que un ser vivo

había sido concebido y se apiadaban del desgraciado infante, al que debían

hacer morir para evitar ser torturado están aún con vida.” (Tertuliano, De

Anima, XXV)

La mujer se colocará echándola

pues sobre su espalda que es visible. Tomas una venda larga y en medio de ella

harás dos lazadas de modo que las lazadas queden separadas un codo. Luego

atarás el resto de las vendas debajo de los ganchos a las manos de modo que los

pies expuestos de su vientre queden conectados. Luego habiendo recibido el

órgano y ungido el priapiscos que los griegos llaman dioptra un poco calentado,

luego arrojar el priapismo sin sacudirlo y ordenarle al sirviente que también

abra el órgano y comiencen a torcer el tornillo de modo que las partes se

suspenden paulatinamente. Pero cuando después de haber visto el órgano queráis

sacarlo, mandad al sirviente que vuelva a girar por eje por el que se puede

cerrar el órgano para que se pueda sacar estando todavía algo abierto para que

no se detenga todo el cierra sobre algo y comience a lastimarlo. (Muscio,

Ginecología, (texto basado en la obra de Sorano)

|

| Reproducción de espéculo vaginal, Pompeya. Wellcome Images |

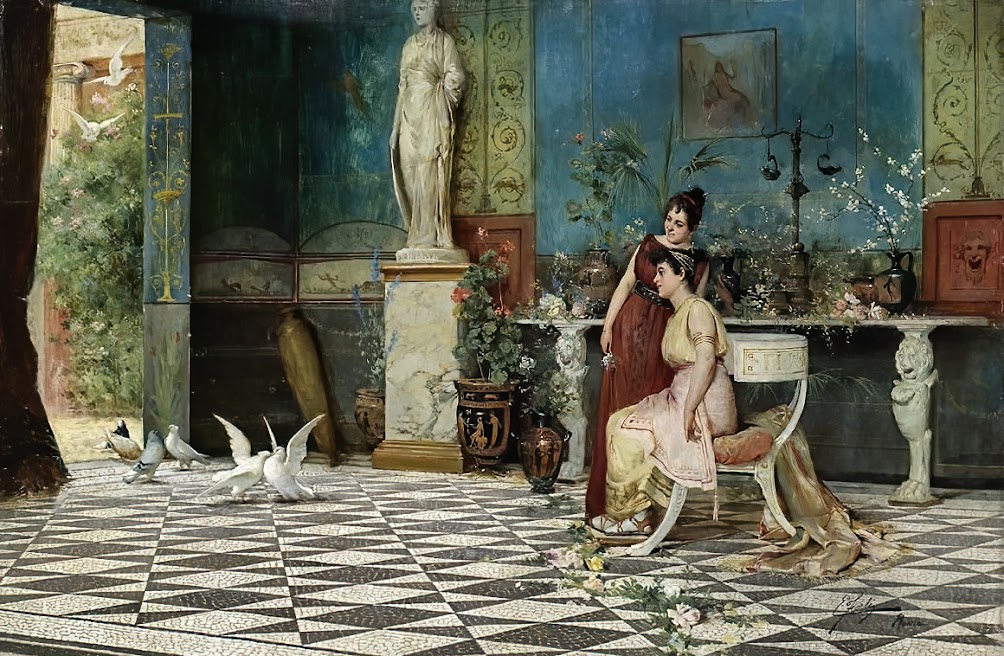

En la cultura romana el parto y los aspectos ginecológicos y reproductivos en general se adscribían al ámbito doméstico y privado y, por tanto, eran relativos al mundo femenino. Por lo tanto, el consejo de las mujeres consideradas expertas en el tema, como las obstetrices eran escuchadas, aunque también se tenía en cuenta la opinión de los médicos que se reconocían como profesionales en la materia.

En el siglo II d.C. Apuleyo utiliza un episodio referido a una mujer aquejada de dolencias en la matriz, para lo cual las comadronas son consultadas junto a los médicos.

“Esta mujer de castidad probada

había soportado los largos años de su viudedad intachable sin dar lugar a

habladurías; pero, privada del uso habitual del matrimonio, debilitada por la

prolongada abstinencia, que iba atrofiando sus órganos, aquejada de graves

trastornos de matriz, se veía a menudo al borde de la muerte, a causa de las

crisis dolorosas, que la dejaban completamente extenuada. Los médicos y las comadronas estaban de acuerdo en que esta

dolencia se debía a la ausencia de vida conyugal; creían, pues, que su mal iba

en aumento de día en día, que su enfermedad se agravaba y que, mientras aún le

quedasen algunas posibilidades por su edad, se debía poner remedio a su salud

mediante el matrimonio.” (Apuleyo, Apología, 69, 2-3)

.jpg) |

| Pintura de Frank Markham Skipworth, Museo de Arte de Nueva Orleans |

Aunque la obstetrix o comadrona romana tenía como principal función ayudar a parir a las mujeres que atendía, también se ocupaba de administrar preparados para provocar abortos o lograr la fertilidad. Abortar no estaba prohibido, pero había leyes que regulaban la participación de una obstetrix en la administración de un abortivo y la pena impuesta en caso de que la mujer falleciese.

“En el caso de que una comadrona

proporcione una droga a una mujer y esta muera, Labeo dice que si la comadrona

se lo administró con sus propias manos será acusada de haberla matado, pero si

lo dio para que la mujer lo tomara por sí misma, debería concederse una actio

in factum (requerimiento de sanción por comportamiento doloso), y esto es

correcto, porque ella proveyó la causa de la muerte, pero no mató a la mujer.” (Digesto,

IX, 2, 9)

|

| Pintura de John William Waterhouse |

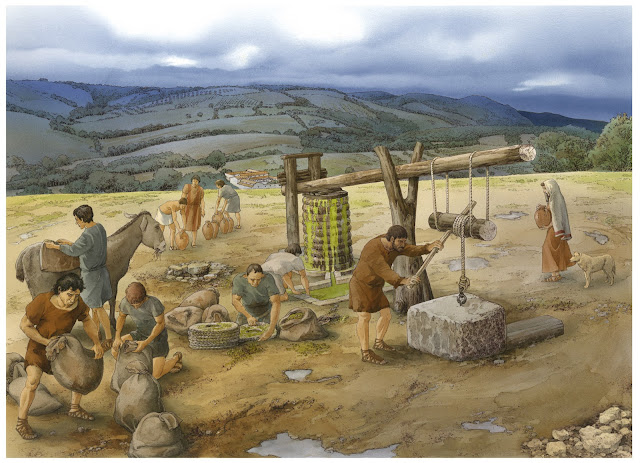

En muchos casos, los remedios que las parteras de esta época elaboraban y los procedimientos curativos que empleaban les hacían asemejarse más bien a curanderas con conocimientos médicos escasos que hacían uso de una medicina de tipo tradicional y folclórico, sin ningún rigor científico, que también defendían algunos autores que escribían sobre el tema, como es el caso de Plinio el Viejo.

“El útero se suaviza aplicando

grasa de lobo, y los dolores con hígado de lobo, pero haber comido la carne de

lobo es beneficioso para mujeres próximas a dar a luz, o al principio del paro

la presencia cercana de alguien que lo haya comido, de forma que los

encantamientos que se hayan hecho sobre la mujer sean contrarrestados… La

liebre es también de gran uso para las mujeres. El útero se beneficia por beber

el pulmón seco, y los flujos por beber el hígado con tierra Samia en agua, la

expulsión de la placenta se facilita con el cuajo de la liebre – se debe evitar

el baño el día de antes- con el cuajo aplicado también con azafrán y jugo de

apio; un pesario de este cuajo en lana cruda ayuda a expulsar el feto muerto.” (Plinio,

Historia Natural, XXVIII, 77, 250)

|

| Piedra mágica, hematita. Museo Británico, Londres |

En época romana se consideraba el papel de la obstetrix como esencial para comprobar posibles embarazos engañosos, presentándola como una figura profesional a la que se recurría, en calidad de experta, en casos en los que el nacimiento de un niño pudiera tener consecuencias legales relacionadas con las herencias y el derecho de sucesión. Especialmente debían examinar a la mujer que negaba estar embarazada del hombre del que se había divorciado.

Los derechos del padre en la legislación romana se tenían de tal forma en cuenta que apareció una figura, la del custos ventris, dedicada a vigilar que los embarazos y partos problemáticos cumpliesen la legalidad. El Digesto indica la obligación de la mujer de anunciar al marido del que se hubiera divorciado un posible embarazo. Si bien no estaba obligada a ello si el hijo no fuera de su antiguo marido, este podía, en cualquier caso, mandar observadores. En caso de que la mujer se negara, y negara el embarazo, podía ocurrir que el padre se negara a reconocer al hijo sin ser penalizado. Si el marido insistía, podía llegar a obligar legalmente a que la mujer fuera examinada por tres comadronas (elegidas por el pretor y no por ninguna de las partes implicadas), aunque la ley advertía al marido que esto suponía poner en juego el honor familiar por ambas partes. Si, al menos, dos de las comadronas declaraban que estaba embarazada, se nombraba un guardián, el custos ventris, para evitar que la mujer abortase, se deshiciese del niño o lo cambiase en el parto. Si la mujer decía la verdad podía iniciar un proceso por calumnia contra el antiguo marido.

“En tiempos de los divinos hermanos un marido afirmó que

su esposa estaba embarazada, pero ella lo negó, y los emperadores habiendo

consultado sobre el tema, emitieron un rescripto a Valerio Prisciano, el pretor

urbano, en los términos que siguen. “Rutilio Severo parece solicitar una

vigilante para su esposa, que se ha divorciado de él, y que asegura que no está

embarazada. Por tanto, nadie se sorprenderá si sugerimos un nuevo plan y

solución. Si el marido persiste en su demanda, será más conveniente para la

casa de una mujer respetable ser elegida como a la que Domicia puede ir, y que

tres comadronas, experimentadas en su profesión y de confianza, y después de

haber sido seleccionadas por ti, la examinarán. Y si todas ellas, o solo dos,

anuncian que parece estar encinta, entonces la mujer debe ser persuadida para

que reciba una vigilante, como si ella misma lo hubiera solicitado. Si

ella no diera a luz un hijo, su marido sabrá que incurrirá en deshonor, y su

reputación se verá comprometida, y será acusado de querer perjudicar a su

esposa. Si, por el contrario, dichas mujeres, o la mayoría declaran que la

mujer no está embarazada, no habrá razón para designar una vigilante.” (Digesto,

XXV, 4, 1, prefacio)

|

| Exvoto, Science Museum, Londres |

Si la mujer embarazada quedaba viuda se hacía un proceso similar de vigilancia y confirmación del embarazo debido a los conflictos entre familiares por la legitimidad del recién nacido y las herencias.

Esta normativa establecida por los juristas, además de revelar como se solucionaban los asuntos concernientes a la legitimidad de los niños, proporcionaba una idea de la percepción negativa que había de las comadronas en la sociedad de las que se sospechaba que podían sustituir a los recién nacidos, para favorecer a la madre y engañar a los maridos o familiares, traer un recién nacido para simular un parto tras un falso embarazo, o deshacerse de un bebé por diversos motivos.

|

| Exvoto galorromano, Museo Saint Remi, Reims, Francia. Foto Vassil |

Como la función primordial del matrimonio en Roma era procrear descendencia legítima que serían herederos de las propiedades de sus padres y continuadores del nombre familiar, la autoridad de las comadronas sobre la viabilidad de los recién nacidos era una preocupación genuina para las familias libres de Roma, ya que se sabía que estas mujeres podían ser sobornadas para despojar a algunos matrimonios de sus herederos, y ese temor de los padres contribuía a caracterizar a las comadronas como figuras deshonestas y avariciosas.

“Y yo sé de otra que estuvo

diciendo diez días que tenía dolores de parto...hasta que compró un bebé. El

marido venga a correr de un lado a otro comprando remedios para acelerar el

parto: y entre tanto lo metió en la casa una vieja, dentro de una olla, al

bebé, con la boca taponada con cera, para que no llorara. En cuanto la vieja le

hizo una señal, grita enseguida la mujer: “Sal fuera, sal fuera, marido mío,

creo que voy a parir”. Es que el niño había dado una patadita en el

vientre...de la olla. Él salió todo alegre, la otra quitó la cera de la boca

del niño, este rompió a llorar. Y la maldita vieja, la que había traído el

bebé, corre toda sonrisas al marido y le dice: “Un león, un león te ha nacido,

un vivo retrato tuyo: todo lo demás y también el pito, igualito que el tuyo,

redondito como una piña.” (Aristófanes, Tesmoforias, 500)

|

| Placa relieve de Ostia, Science Museum, Londres. Wellcome Collection |

Desde la época de la Roma arcaica existía la idea de que los que se ocupaban de la medicina no eran gente de fiar y, especialmente, las comadronas a las que solía acusarse de incompetencia, de superchería, de administrar sustancias abortivas prohibidas, de traficar con niños, etc.

Las obstetrices ocupaban un espacio social bajo desde el punto de vista económico, y según se deduce de las inscripciones, la gran mayoría de las obstetrices eran esclavas o libertas y estaban al servicio de alguna familia, y muy pocas veces ejercían su profesión como mujeres libres. Su situación económica era muy precaria, suposición que se confirma cuando se observa la pobreza de sus monumentos funerarios. El siguiente epitafio en una placa de mármol en el columbario de los Statilios conmemora a una partera esclava de Statilia Maior, que probablemente atendería a otros miembros de la familia y compañeras esclavas.

“Secunda, comadrona (obstetrix) de Statilia Maior”

|

| Epitafio de Salustia Imerita, comadrona. Museo Británico, Londres |

En Roma era el senado quien dictaminaba quienes debían de ser parteras, “parteras aprobadas en su oficio”, donde además de la ley de la costumbre que asociaba el arte de atender partos a las mujeres, estas debían tener una formación específica.

Sin embargo, lo más frecuente sería, sobre todo entre gente más humilde, recurrir a las mujeres de su entorno con mayor experiencia, las cuales posiblemente no se dedicarían a atender los partos de forma profesional cobrando una tarifa, sino que se dedicaría a otros oficios o labores y ayudarían en los partos para los que fuesen requeridas, probablemente sin cobrar.

“Un egipcio de los que se

dedican a la astrología, que estaba de visita en la ciudad (Roma), (y cuando

están de viaje los egipcios son capaces de comportarse en público con tal falta

de decoro que probablemente son entrenados en casa para ello); se encaminó a

una de las tabernas más caras y dijo que estaba sediento tras el largo viaje y

que se ahogaría por la sed, por lo que pidió vino dulce especiado, y saco su

dinero. La tabernera, viendo su beneficio delante de sus ojos, se dispuso a

servirle y empezó a prepararlo. Pero resultó que también era partera y cuando

ya había puesto la copa delante del egipcio e iba a echar el vino que había

preparado, uno de los vecinos entró corriendo y le susurró: `tu amiga y

pariente está en peligro mortal por parto, a no ser que vengas rápidamente.´

Cuando lo oyó, dejó al egipcio con la boca abierta, y no quedó para echar el

agua caliente. Cuando terminó de atender el parto y de hacer lo que es habitual

en un alumbramiento, se lavó las manos y regresó junto a su cliente, al que

encontró encendido de ira y al que explicó la razón de su demora.” (Eunapio,

Vidas, 463)

|

| Wellcome Images |

Las obstetrices también comprobaban que las esclavas jóvenes recién compradas fueran vírgenes, y posteriormente, tras el triunfo del cristianismo, harán lo mismo con ciertas religiosas a las que se exigía demostrar que no habían mantenido relaciones sexuales.

“Una partera examinando con la

mano la virginidad de una doncella, ya fuese por odio o por ignorancia en su

profesión, o por casualidad, se la hizo perder; no creo por eso que haya alguno

tan necio que presuma que perdió la doncella por esta acción la santidad de su

cuerpo, aunque perdiese la integridad de la parte lacerada.” (Agustín de

Hipona, La ciudad de Dios, XVIII)

Yo, Julia Primigeneia, que salvé

a muchas mujeres como partera (maia), no pude escapar de los Hados. Tras una

buena vida partí hacia la casa de la muerte, donde se ha reservado un lugar

entre los píos para mí. Su amante esposo Tiberius Julius Hierax hizo que se

inscribiera para su esposa con grato recuerdo.” (IGUR III 1240)

|

| Estela funeraria de Phanostrate, Museo Nacional de Atenas |

“Phanostrate, comadrona y

médica, yace aquí. No causó dolor a nadiey tras su muerte todos la echan de

menos.” (CEG 2, 569)

Bibliografía

The ‘cursus laborum’ of Roman Women, Social and Medical Aspects of the Transition from Puberty to Motherhood, Anna Tatarkiewicz

Gynecology, Soranus

Childbirth in ancient Rome: From traditional folklore to obstetrics, Donald Todman

Pregnancy Through Childbirth: A Midwife's Perspective of Gynecological Practices in 2nd Century AD Greco-Roman Society, Rachael Janoso

Fixing Ethical Rules for Midwives in the Early Roman Imperial Period: Soranus, 'Gynaecia' I 3–4, Giulia Ecca

Pregnancy, Childbirth, and Primary Care-givers in Ancient Rome, Barbara Nancy Scarfo

Soranus and the Pompeii Speculum: the sociology of gynaecology and Roman perceptions of the female body, Patricia Baker

The image and role of the midwife in the ancient Greek and Byzantine art, Maria Athanasekou

El parto en época romana y sus representaciones gráficas, Amparo Moreno Valero

Agnódice, la primera mujer griega médica, María Victoria Suárez y Alfredo E. Buzzi

El espacio de la mujer en la medicina romana, José Pablo Barragán Nieto

El vientre controlado: anticoncepción y aborto en la sociedad romana, Patricia de los Ángeles González Gutiérrez

Medicae y obstetrices en la epigrafía latina del imperio romano. Apuntes en torno a un análisis comparativo, Mª Ángeles Alonso Alonso

Los textos ginecológicos en la antigüedad tardía: el catecismo de las parteras de mustio, Mercedes López Pérez

Mujer y medicina en la antigüedad clásica: la figura de la partera y los inicios de la ginecología occidental, María de la Sierra Moral Lozano