.jpg) |

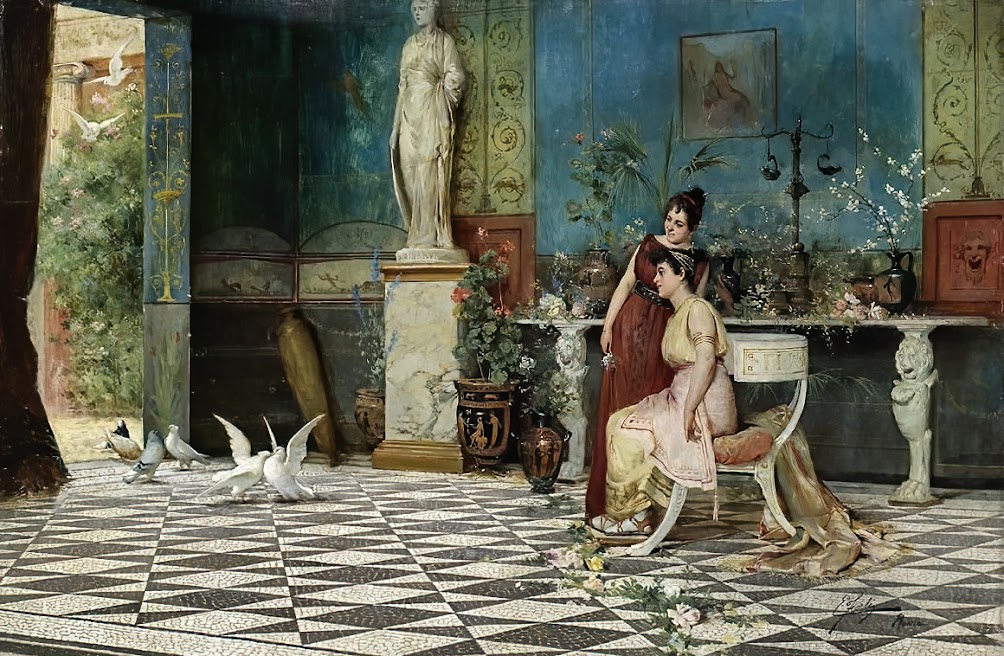

| Auspicios de un emperador, Giovanni Lanfranco, Museo del Prado, Madrid |

Todas las civilizaciones antiguas estuvieron atentas a los mensajes de aprobación, advertencia o prohibición que sus dioses les enviaban y que orientarían decisivamente el sentido de las acciones que se debían emprender y requerían con regularidad la opinión de sus dioses antes de tomar decisiones o emprender acciones que afectarían a la vida pública.

“Nuestros antepasados quisieron

que las ceremonias solemnes y establecidas fueran reguladas por los

conocimientos de los pontífices, la autoridad en el éxito de las empresas

militares estuviera sujeta a la observación de los augures, las predicciones de

los adivinos basadas en los oráculos de Apolo y los conjuros de los malos

prodigios sometidos a la ciencia de los etruscos. Además, conforme a la antigua

costumbre, se pone sumo cuidado en los asuntos relacionados con la divinidad, y

así, cuando hay que recomendar algo hacemos plegarias, y votos cuando hay que

hacer una súplica, cuando tenemos que saldar alguna deuda damos gracias, cuando

hay que averiguar algo mediante las entrañas de los animales o los dados

hacemos una plegaria a tal fin, y, cuando queremos cumplir un rito solemne,

hacemos un sacrificio mediante el cual expiamos también las amenazas de los

prodigios y los rayos.” (Valerio

Máximo, Hechos y dichos memorables, I, 1, 1)

|

| Arúspice, grabado de L. Labrousse |

La adivinación fue, por tanto, en el mundo antiguo parte

integrante de las instituciones de gobierno y de la vida social, y todos los

gobernantes buscaron compartir con los dioses la responsabilidad de las

decisiones más graves que pudieran tomar y poder así legitimar sus acciones

para mantener la estabilidad social y el orden social establecido.

“Pues bien, ¿quién no advierte

que, en todo Estado de pro, han tenido gran vigencia los auspicios y los demás

tipos de adivinación? ¿Acaso ha habido algún rey o algún pueblo que no

recurriera a las predicciones divinas? Y no sólo en tiempos de paz, sino mucho más,

incluso, en tiempos de guerra, por el hecho de que el peligro y el riesgo que

corría la supervivencia eran mayores. Dejo a un lado a los nuestros, que no

emprenden nada, en tiempo de guerra, sin consultar las entrañas, y que nada

preservan, sin consultar los auspicios, en tiempo de paz.” (Cicerón,

Sobre la adivinación, I, 95)

Se hacían consultas adivinatorias y lecturas de auspicios para emprender actividades

oficiales, militares y religiosas y su gestión era competencia de las

autoridades públicas o de expertos que estaban al servicio de los poderes

establecidos.

“Desde luego, no encuentro

pueblo alguno —por muy formado y docto, o muy salvaje y muy bárbaro que sea—

que no estimase que el futuro puede manifestarse a través de signos, así como

ser captado y predicho por algunas personas.” (Cicerón, Sobre la

adivinación, I, 2)

|

| Relieve con lectura de auspicios y declaración de votos, Museo del Louvre, París |

“Y bien, ¿qué pasa con Roscio,

con el que fue tu amor y tu entretenimiento? ¿Mentía él propiamente, o lo

hacía, en su lugar, toda Lanuvio? Una noche, cuando éste era un niño de cuna y

se criaba en Solonio — que es una llanura de la campiña de Lanuvio—, su nodriza

se despertó y pudo advertir, gracias a la proximidad de una luz, que el niño

dormía ceñido por el abrazo de una serpiente. Aterrada ante esta visión, se

puso a gritar. El padre de Roscio, por su parte, recurrió a los arúspices

quienes le respondieron que nadie sería más famoso y nadie más célebre que

aquel niño.” (Cicerón, Sobre la adivinación, I, 36)

|

| Arúspice haciendo un sacrificio. Grabado basado en una pintura de Edwin Howland Blashfield |

Los hombres creían que las divinidades eran infinitamente

superiores a ellos y conocían todo lo que ellos ignoraban, por lo que

intervenían continuamente en la vida de los mortales a través de mensajes, los

cuales, por su variada naturaleza, requerían que se aplicase unos criterios

para su correcta interpretación.

“Pero los dioses existen, luego

envían mensajes. Y, si envían mensajes, no pueden dejar de darnos alguna vía

para el conocimiento de su significado, porque, si no, en vano los enviarían

[...]) (Cicerón, sobre la adivinación I, 83)

El reconocimiento de tales signos se fue estableciendo

empíricamente en cada cultura a través de un largo proceso de observación por

el que se llegó a determinar la identidad precisa de cada signo y su lugar,

función y valor en el ordenamiento institucional de la comunidad,

estableciéndose la relación entre los signos y los dioses, la solidaridad de

cada uno de ellos con la celebración de determinados actos públicos y el

procedimiento formal por el que debían ser solicitados, obtenidos y

dilucidados.

“Y es que aquello que llega a

intuirse a través de las entrañas, a través de los rayos, de los portentos y de

los astros, ha podido constatarse gracias a la observación cotidiana.” (Cicerón

Sobre la adivinación, I, 109)

|

| Grabado de William Cheselden, Wellcome Images |

Por lo tanto, a la hora de interpretar el mensaje divino

(signum) no era tan importante el examen del mismo, sino la aplicación de los

principios contenidos en el conjunto de normas propio de cada comunidad para su

análisis.

“Algunas de ellas [de las

prácticas adivinatorias] se basan en testimonios y doctrinas como manifiestan

aquellos libros etruscos referentes a la observación de entrañas, a los rayos y

a las ceremonias, así como vuestros libros augurales, pero otras se explican

mediante una interpretación, realizada de manera inmediata y acorde con la

situación.” (Cicerón Sobre la adivinación, I, 72)

Los hombres tenían en consideración si el mensaje se refería

a un tiempo pasado, a una situación presente o a un acontecimiento aún por

llegar. Para la práctica oficial solo los dos últimos tipos importaban, pues

eran los únicos que podrían afectar a las acciones previstas en un futuro

cercano. Igualmente, les interesaba si el mensaje era de carácter aprobatorio o

reprobatorio, contenía una predicción o una advertencia, o bien si se trataba

de una prohibición, aunque en la vida pública solo eran relevantes los mensajes

que manifestaban una oposición de los dioses, porque podría dar lugar al

aplazamiento o suspensión de una determinada acción.

La divinidad podía revelar su mensaje de forma directa,

aunque siguiendo ciertas normas a personas concretas, como en el caso de los

profetas en Israel y los oráculos en el mundo griego. Pero también podían comunicar

sus designios a través de signos.

|

| Ilustración del libro Historia de las naciones de Hutchinson |

Las entrañas de animales sacrificados, siempre domésticos y

preferentemente de especie ovina o bovina (aunque también se contemplaron

cápridos e incluso aves), constituyeron el tipo de signo adivinatorio

probablemente más extendido entre los pueblos de la Antigüedad.

La observación de las entrañas con fines adivinatorios se

conocía ya en la Mesopotamia de fines del III milenio a.C., el hígado y el

cielo estrellado se concebían como la tabla de los dioses donde la escritura

celestial podía observarse y descifrarse.

“El rey de Babilonia se ha

detenido en la encrucijada, en la cabecera de los dos caminos para consultar

los presagios: baraja las flechas, consulta a los ídolos, examina el hígado. Ya

tiene el presagio en su mano derecha: “¡A Jerusalén!” (Ezequiel, 21, 26)

|

| Representación de hígado para consultar auspicios, Palacio de Mari, Siria. Museo del Louvre, París |

Sin embargo, los etruscos, entre los pueblos mediterráneos,

fueron considerados los mayores expertos en su conocimiento. La adivinación

etrusca es una ciencia basada en los signos, en la observación e interpretación

de fenómenos ajenos al hombre aplicando unas técnicas muy precisas obtenidas de

la experiencia y conservadas en unos libros sagrados que carecían de contenidos

de tipo dogmático, centrándose sobre todo en prescripciones rituales y en las

prácticas adivinatorias.

El conjunto de todas estas prácticas contenidas en los

libros se conoce como Etrusca disciplina, producto de la revelación hecha al

pueblo etrusco por boca de los profetas. La tradición recuerda el nombre de

algunos de ellos, como el llamado Tages. La leyenda de este último la conocemos

por Cicerón, quien a su vez la recibió de un noble etrusco amigo suyo y

conocedor de la Etrusca disciplina, Aulo Caecina. Estas son sus palabras:

“Se dice que una vez, en el

campo de Tarquinia, mientras se araba la tierra, se cavó un surco de gran

profundidad, surgiendo de repente un tal Tages, quien le dirigió la palabra al

que estaba arando. Este Tages, según consta en los libros de los etruscos, se

dice que parecía de aspecto infantil, pero que tenía la sabiduría propia de un

anciano. Como el campesino se quedó pasmado ante la visión y lleno de

admiración soltó un grito enorme, se formó una concurrencia y en poco tiempo

toda Etruria había acudido al lugar. Entonces Tages habló de más cosas a los

muchos que le escuchaban, quienes recogieron todas sus palabras y las pusieron

por escrito. El conjunto de su discurso fue tal, que en él se hallaba contenido

todo el saber de los harúspices; después éste se engrosó con algunos

conocimientos nuevos, a los que se puso en relación con aquellos mismos

orígenes. Esto es lo que hemos oído decir a ellos mismos; conservan estos

escritos, que consideran como la fuente de su saber.”

|

| Espejo con la imagen del arúspice griego Calcas. Museos Vaticanos |

Los libros haruspicinales se centran en el análisis e

interpretación de los signos que se muestran en los exta, las vísceras de los

animales sacrificados. Por su parte, los libros fulgurales trataban sobre la

doctrina relativa a los rayos como expresión de los designios divinos. Por

último, se encuentran los libros rituales, cuyo contenido era muy variado,

incluyendo también tratados sobre otras técnicas adivinatorias.

Los libros rituales describían el ritual para la fundación

de una colonia y los arúspices podían predecir la duración de la nueva

fundación.

Los encargados de interpretar y aplicar la ciencia contenida

en la Etrusca disciplina eran los harúspices, cuya vestimenta se caracterizaba

por un manto corto abrochado con una o varias fíbulas, es decir sin costuras, y

un sombrero en forma puntiaguda atado debajo del mentón. Estos sacerdotes

pertenecían a la clase aristocrática, dentro de cuyas familias se transmitían

los conocimientos contenidos en la Etrusca disciplina y por ello en la

aplicación de su ciencia se inclinaban por los intereses de su clase facilitando

su control sobre la sociedad y el gobierno.

“Etruria, por su parte, analiza

con gran sabiduría las descargas procedentes del cielo, y se ocupa también de

interpretar qué es lo que se muestra a través de cada señal y de cada portento.

Por lo que, entre nuestros mayores, el senado decretó con acierto en su

momento, cuando nuestro poder florecía, que diez de los hijos de los jefes

—elegidos de cada uno de los pueblos de Etruria— fueran educados en este saber,

a fin de que tan gran habilidad no se viese —a causa de la indigencia de las

personas, en busca del interés y de la ganancia— privada de su consideración

religiosa.” (Sobre la adivinación, I, 92)

|

| Estatuilla de arúspice etrusco, Museo Vaticanos |

La adivinación se basaba en la creencia de que la naturaleza

está sometida a los poderes divinos, que garantizan su orden y racionalidad. Cualquier

suceso del que se pensaba que podía anunciar un signo divino se relacionaba con

un punto determinado del cosmos, que era necesario conocer para saber qué

divinidad enviaba el presagio, interpretar su significado, y aplicar el remedio

para su expiación. El haruspex debía identificar el motivo del prodigio,

determinar qué divinidad es la afectada y su predisposición hacia los hombres,

y finalmente indicar cómo se podían evitar los peligros que el futuro depararía

en caso de no tomar las medidas adecuadas.

.jpg) |

| Urna funeraria de un haruspex. Localización desconocida |

(A los dioses Manes de Marcus Titius Stephanus, arúspice, que vivió 29 años y 6 días. Su padre Marcus Titius Stephanus se lo dedicó a su hijo que bien lo merecía)

La principal arte adivinatoria de los etruscos fue el

extispicium que consistía en la interpretación de los exta, las vísceras de los

animales sacrificados. Los harúspices distinguían dos tipos de víctimas, las

hostiae animales empleadas en los sacrificios particulares con el objeto de

deificar el alma del difunto y las hostiae consultatoriae, utilizadas para

conocer el futuro mediante la inspección de sus órganos internos. Estas últimas

tenían como finalidad consultar la voluntad de los dioses, ya que durante el

sacrificio se producía un intercambio entre dioses y hombres, de forma que los

primeros recibían la vida del animal y daban a los hombres la información que

estos requerían.

“Apenas me es lícito, oh dioses

del cielo, revelar a las gentes todo lo que estáis maquinando; pues no he

celebrado en tu honor, supremo Júpiter, este sacrificio: los dioses infernales

han venido al pecho de este toro inmolado. Indecibles calamidades tememos, pero

sobrevendrán mayores aún de lo que tememos. ¡Que los dioses tornen favorable lo

que he visto y que no merezcan ningún crédito las vísceras, sino que eso sea

una impostura de Tages, fundador de esta ciencia!» Así vaticinaba el etrusco,

envolviendo sus presagios en palabras sinuosas y velándolos con múltiples

ambages.” (Lucano, Farsalia, I, 630)

|

| Terracota griega de un arúspice |

En el sacrificio romano el sacerdote observaba los exta sin

extraerlos del cuerpo de la víctima, pero sólo podía obtener como respuesta un

“sí” o un “no”, mientras que para el arúspice etrusco esas mismas vísceras

transmitían el mensaje que en ellas había impreso la divinidad. Los intereses

personales podían falsear el mensaje, haciendo que la intervención humana

participase de un engaño y alterase el resultado del examen de las vísceras

para favorecer un determinado propósito.

“Cuando Átalo iba a enfrentarse

con los gálatas, que tenían una gran fuerza, al ver a sus soldados

consternados; y decidido a animarlos ante el peligro del combate, preparó unas

víctimas, cuyo sacrificio presidió Sudino, un adivino caldeo. Éste, después de

hacer las súplicas y libaciones, cortó a la víctima en canal. Y el rey, después

de triturar agalla de roble, escribió en su mano derecha «victoria del rey»,

escribiéndolo no de izquierda a derecha, sino al contrario, de derecha a

izquierda. Y cuando se extraían las entrañas, colocó la mano debajo de ellas,

imprimiendo la inscripción en el hígado caliente y blando. El adivino, después

de examinar los lóbulos y la vesícula y observar, por supuesto, las entradas de

la vena porta, las partes planas del hígado y demás señales, dio la vuelta al

lóbulo que tenía la inscripción en la que se manifestaba la victoria del rey.

Éste, por cierto, se puso muy contento y enseñó el augurio a la multitud de

soldados. Y éstos, tras acercarse y leerlo, se llenaron de ánimo, y todos

gritaban pidiéndole que los llevara contra los bárbaros, y, tras luchar

animosamente, vencieron a los gálatas.” (Polieno, Estratagemas, IV, 20)

|

| Estatuilla de arúspice etrusco |

Los exta, u órganos fatídicos, eran seis: el bazo, el

estómago, los riñones, el corazón, los pulmones y sobre todo el hígado. El

arúspice procedía al examen de la víscera según prescripciones muy precisas:

comenzaba por observar su posición dentro del cuerpo y, una vez extraída, se

tenía en cuenta la presencia o ausencia de un determinado órgano, su estado,

posición, tamaño o color. En esta operación el sacerdote adoptaba una postura

ritual, que le llevaba a sostener el hígado con la mano izquierda y palpar con

la derecha, y debía orientarse siempre hacia el sur. La parte principal del

ritual consistía en determinar cuáles eran las divinidades implicadas, lo que

se conocía porque cada una de ellas tenía su sede en una parte de la víscera.

“... y la víctima que durante

mucho tiempo se había resistido al sacrificio no agradable, en el momento en

que los servidores, ceñidos con sus vestidos, sujetaban sus cuernos

amenazadores, doblada la rodilla, ofrecía su cuello vencido. Y no brotó el

crúor acostumbrado, sino que de la larga herida se derramó en lugar de sangre

roja un humor siniestro. Palideció atónito ante aquel sacrificio funesto

Arrunte y buscó en las entrañas arrancadas la cólera de los dioses de lo alto.

El color mismo aterró al vate, pues una intensa lividez salpicada de sangre

presentaba con varios matices las vísceras pálidas moteadas de manchas negras e

impregnadas de un crúor gélido. Percibe el hígado lleno de podredumbre y las

venas amenazadoras por la parte hostil. La fibra del pulmón jadeante está

oculta y una pequeña grieta corta las partes vitales. El corazón está en un

lugar bajo y las vísceras dejar salir por unas fisuras abiertas sangre

corrompida y los intestinos muestran sus repliegues.

Y, prodigio horrendo que no

apareció impunemente en ningún tipo de entrañas, he aquí que ve que a la cabeza

de las fibras le crece la masa de otra cabeza; una parte pende enferma y débil,

otra parte brilla y mueve incesante las venas con rápido impulso (Lucano,

Farsalia, I, 611-629)

|

| Grabado del libro Historia de las Vestimentas de la Antigüedad y Edad Media de Robert von Spalart |

El órgano privilegiado para la observación fue el hígado,

considerado la entraña vital por excelencia. La técnica etrusca distinguía en

dicho órgano tres partes fundamentales: la región favorable al consultante

(pars familiaris), la región desfavorable (pars hostilis) y una protuberancia

llamada caput iecinoris, cuya ausencia significaba el presagio más

desfavorable, anunciador de grandes desgracias, como sucedió en las consultas

previas a la muerte del cónsul C. Claudio Marcelo. Tampoco las malformaciones,

traducidas normalmente en un corte o amputación, presagiaban nada bueno.

“El hígado está en la parte

derecha, y en él lo que llaman la «cabeza de las entrañas», órgano de una gran

variedad. A Marco Marcelo, estando ya próxima su muerte cuando pereció a manos

de Aníbal, le faltó aquélla entre las entrañas del animal sacrificado; después,

al día siguiente, se encontró doble.

También le faltó a Gayo Mario

cuando ofreció un sacrificio en Útica, y lo mismo al emperador Gayo, cuando

comenzaba su consulado, en las Calendas de enero del año en que fue asesinado,

y a su sucesor Claudio en el mes en que fue muerto por medio de un veneno.

Cuando el divino Augusto sacrificaba en Espoleto, en el primer día de su

mandato, se encontraron los hígados de seis de sus víctimas replegados hacia el

interior desde el lóbulo inferior, y se interpretó que su poder se duplicaría

dentro del año. Si se corta la «cabeza de las entrañas» es también de mal

agüero, excepto en caso de preocupación y miedo, pues entonces suprime la

inquietud.” (Plinio, Historia Natural, XI, 73)

|

| Enseñando a leer un hígado, foto The common vein |

Así, según relata Apiano, cuando César se dirigía hacia la

Curia donde iba a ser asesinado, los malos augurios se manifestaron en esta

parte de la víscera.

“Es costumbre para los

magistrados cuando entran en el senado consultar los auspicios a su entrada.

Aquí, de nuevo, la primera de las víctimas de César estaba sin corazón o, según

dicen otros, le faltaba la cabeza del hígado. El adivino le dijo que esto era

signo de muerte, pero César le respondió riendo que ya le había ocurrido una

cosa así en Hispania, cuando combatía contra Pompeyo. El adivino le replicó, a

su vez, que también en aquella ocasión había corrido un claro peligro y que

ahora la señal era más digna de crédito, pero César le ordenó que sacrificara

de nuevo. Como ninguna de las víctimas resultaba más propicia y le daba

vergüenza que el senado estuviera esperando, y apremiado por los enemigos

disfrazados de amigos, penetró con desprecio de lo sagrado, pues debía

cumplirse fatalmente el hado de César. (Apiano, Guerras civiles, II,

116)

.jpg) |

| Julio César y Espurina, pintura Escuela Inglesa |

Los arúspices podían guiarse para sus interpretaciones de

representaciones en bronce o arcilla de un hígado, que contenía una

reproducción del universo, y permitía identificar las divinidades implicadas,

lo que se conocía porque cada una de ellas tenía su sede en una parte de la

víscera. Así, por ejemplo, el hígado de Piacenza, elaborado en bronce hacia el

año 100 a.C., está dividido en dos partes, una externa que contiene el nombre

del sol, y la otra el de la luna, que corresponden respectivamente a la parte

favorable (pars familiaris) y a la desfavorable (pars hostilis). En su cara

interna, la superficie está subdividida en una red de 16 casillas que reproducen

el mismo esquema que regía la división del cielo para la observación de los

rayos y cada una de ellas con el nombre de una o dos divinidades, con una

apariencia a primera vista confusa, pero que responde a una organización muy

precisa.

|

| Hígado de Piacenza, Museo Cívico de Piacenza, Italia |

Algunos fenómenos meteorológicos, especialmente el rayo, el

trueno o el relámpago, fueron también considerados signos adivinatorios. La

teoría de los rayos era tratada en los libri fulgurales. Estas son las palabras

con las que Séneca resume la doctrina fulgural etrusca:

“Volvamos ahora a los rayos,

cuya ciencia se divide en tres partes: observación, interpretación y

conjuración. La primera supone una regla particular; la segunda constituye la

adivinación; la tercera tiene por objeto hacerse propicios a los dioses, rogándoles

manden bienes y libren de males, es decir, que confirmen las promesas o retiren

sus amenazas.” (Séneca, Cuestiones naturales, II, 33)

Los grandes dioses vinculados al dominio celeste estaban

generalmente asociados de forma solidaria a tales fenómenos, hasta el punto de

que estos formaban parte de su misma naturaleza, constituyéndose en sus

atributos característicos y en signos de su voluntad. En la evaluación de estos

signos era fundamental un conocimiento preciso de la bóveda celeste, teniéndose

en cuenta, además, variables como la dirección e intensidad del signo, el

momento del día en que se observaba o, en su caso, la categoría del lugar (o

persona) afectado.

“Se consideran favorables los

[rayos] de la izquierda, ya que por esa parte del mundo está el naciente. No se

atiende tanto a su llegada como a su retorno: si a consecuencia del choque

echan fuego, o si despiden un soplo cuando ha concluido el efecto o cuando se

ha apagado el fuego. Los etruscos dividieron al respecto el cielo en dieciséis

partes: la primera es desde el septentrión hasta el naciente equinoccial, la

segunda hasta el mediodía, la tercera hasta el poniente equinoccial, la cuarta

ocupa lo que queda desde el poniente hasta el septentrión. A su vez

subdividieron cada una de éstas en otras cuatro partes; a ocho de ellas a

partir del naciente, las denominaron «izquierdas» y a las equivalentes del lado

contrario, «derechas». Son particularmente hostiles las que llegan al

septentrión desde el poniente. Por eso, es muy importante de dónde vienen los

rayos y hacia dónde se retiran. Lo mejor es que vuelvan a las partes del

naciente, así que, cuando proceden de la primera parte del cielo y tornan a la misma,

se pronostica la felicidad suprema [...] Las demás partes son menos favorables

o perjudiciales según su lugar en el cielo.” (Plinio, Historia Natural, II,

142-144)

|

| Foto The Common Vein |

En la organización del cielo a efectos fulgurales, la parte

comprendida entre el norte y el este era considerada como la de la summa

felicitas, la comprendida entre el oeste y el norte, la más infausta, mientras

que las restantes eran proporcionalmente menos propicias y por tanto

desfavorables. Pero no se tenía en cuenta sólo el lugar de procedencia del

rayo, sino también la región del cielo hacia la cual retorna. Por ello, la

señal más favorable se producía cuando el rayo procedía de la primera región y

retornaba a la misma.

El mismo Plinio nos dice que los dioses fulguratorios eran

nueve y que los rayos eran de once clases, pues Júpiter tenía tres. Un aspecto

crucial de la doctrina etrusca era el relativo a estas tres manubiae (poderes de las deidades para lanzar rayos) de Júpiter

(dios Tinia para los etruscos), cuyo contenido transmite Séneca:

“[Los etruscos] dicen que el

rayo es lanzado por Júpiter y le atribuyen tres tipos de rayos. El primero,

dicen, da advertencias favorables y Júpiter, para lanzarlo, toma la decisión

por sí mismo. Es verdad que él lanza también el segundo; pero necesita la

opinión de su consejo, pues se hace asistir por doce dioses. Este rayo produce

en ocasiones un efecto favorable, pero también puede provocar daños y los

servicios que presta no son gratuitos. Asimismo, es Júpiter quien envía el

tercer rayo, pero no lo hace sino tras haber convocado a los que los etruscos

llaman dioses superiores y ocultos. Este rayo destruye lo que toca y en todo

caso nunca deja tal cual las condiciones de la vida privada y pública, pues el

fuego no permite que nada permanezca como estaba hasta entonces.” (Séneca,

Cuestiones Naturales, II, 41)

|

| Dios etrusco Tinia, Cleveland Art Museum, USA |

Como se puede observar, los efectos más o menos desastrosos

del rayo de Júpiter se miden por la participación de otras divinidades. El

primero lo envía él solo y tiene consecuencias favorables; el segundo requiere

la consulta de los doce Di consentes y puede proporcionar algunas ventajas,

pero también perjuicios; el tercero es por completo destructivo y sólo lo emite

tras haber convocado a los Di superiores et involuti, misteriosas divinidades

de las que se desconocía el nombre y el número, posiblemente las que

controlaban el destino y que se situaban por encima del propio Júpiter.

“De forma similar, el día

siguiente, que era siete de abril, cuando se acercaba el anochecer, a partir de

una pequeña nubecilla el cielo se oscureció de repente y desapareció la luz,

hasta tal punto que, después de frecuentes y amenazadores truenos y relámpagos,

un soldado llamado Joviano fue alcanzado por un rayo y cayó con dos caballos

cuando volvía de darles agua en el río.

Al verlo, se hizo venir a los

intérpretes de estos hechos, quienes, al ser interrogados, afirmaron con

seguridad que se trataba de una advertencia contra la campaña, pues el rayo era

una «señal admonitoria» -que es el nombre que reciben los presagios que

disuaden o que recomiendan hacer algo-. Por otra parte, había que hacer caso a

esta señal, porque había muerto un soldado ilustre junto con unos caballos de

guerra, y porque los lugares indicados de este modo, según los libros relativos

a los fenómenos luminosos, no deben ser vistos ni hollados.” (Amiano

Marcelino, Historia, XXIII, 5, 12-13)

|

| Ilustración de Pierre Blanchard |

En la investigación sobre el significado de los rayos tenían también su importancia otros aspectos, dando lugar a diferentes clasificaciones. Así, por el color, se distinguía entre alba, nigra y rubra. Especial significación tenían los llamados fulmina regalia, que golpeaban un lugar público y solían anunciar la amenaza de la monarquía. Otros eran denominados fatidica, porque estaban en relación con el destino del hombre. La lista de los diferentes tipos puede alargarse de forma considerable, pues en definitiva hacían alusión a cualquier preocupación o situación, del individuo y del Estado. Pero existía también la posibilidad de provocar, mediante los ritos oportunos, que Júpiter lanzase el rayo para obtener un beneficio, como sucedió en el episodio sobre el monstruo Olta, que asolaba los campos de Volsinii hasta que el rey Porsenna evocó el rayo para destruirle.

“Es una antigua leyenda de

Etruria la de que el rey Porsena consiguió un rayo que había invocado cuando el

monstruo que llamaban Volta entraba en la ciudad de Bolsena después de haber

devastado los campos. Y aún antes de él, refiere Lucio Pisón, un autor serio,

en el libro primero de sus Anales, que en repetidas ocasiones había hecho otro

tanto Numa y que Tulo Hostilio, por imitarlo sin el debido ritual, había muerto

fulminado.” (Plinio, Historia Natural, II, 140)

|

| Ilustración con lectura de auspicios |

“Arrunte recoge los fuegos

diseminados del rayo, los entierra musitando una lúgubre letanía y asigna a

aquellos lugares la protección de una divinidad.” (Lucano, La Farsalia,

I, 606)

|

| Ilustración con la imagen del arúspice Espurina |

“Antes de que los cónsules

sortearan sus provincias se anunciaron prodigios: en territorio crustumino (de

Crustumerium, en el Lazio) había caído del cielo una piedra sobre el bosque

sagrado de Marte; en territorio romano había nacido un niño con el cuerpo

mutilado, y había sido vista una serpiente con cuatro patas; en Capua habían

sido alcanzados por el rayo muchos edificios del foro, y en Putéolos habían

ardido dos naves por la caída de rayos. Mientras llegaban estas noticias, en la

propia Roma, en pleno día, fue perseguido un lobo que había entrado por la

puerta Colina y se escapó por la puerta Esquilina seguido por un gran tropel de

gente. Con motivo de estos prodigios los cónsules sacrificaron víctimas adultas

y se celebró un día de rogativas en todos los altares.” (Tito Livio, Ab

urbe condita, XLI, 9, 4-7)

|

| Ilustración de la Historia de las Naciones de Hutchinson |

La consulta más antigua que registra la historiografía

corresponde al año 340, en el contexto histórico de las Guerras Latinas. El

conflicto comenzó en el año 341, cuando los Latinos se alzaron en armas contra

Roma al considerarse tratados más como súbditos que como aliados, y sólo acabó

tras cuatro años de duras campañas. El examen en cuestión tuvo su origen en un

sueño, según cuenta Livio, estando los cónsules acampados cerca de Capua. En él

se les advertía que los Dioses Manes y la Madre Tierra exigían el sacrificio

del imperator de uno de los frentes contendientes y el ejército del otro, y que

la victoria correspondería al pueblo y al frente cuyo imperator se sometiese a

la devotio. Inmediatamente acordaron sacrificar víctimas para expiar la ira de

los dioses, pero también, y esto es importante, para comprobar si las entrañas

‘corroboraban’ el sentido de la admonición nocturna y, en tal caso, a qué

cónsul le correspondería el sacrificio supremo. Los imperatores no podían

actuar guiados sólo por el valor dudoso de un sueño, y debe ser esa la razón

por la que lo pusieron a prueba contrastándolo con el procedimiento ritual

tradicional y oficial. Así pues, justo antes de la batalla de Veseris –

Campania – los cónsules sacrificaron. El harúspice le mostró a Decio una fisura

en la cabeza del hígado en la parte que le afectaba, pero le dijo que por lo

demás los dioses aceptaban la víctima y que Manlio había obtenido la litatio.

Decio manifestó de inmediato su conformidad con el resultado del sacrificio.

“Los cónsules romanos antes de

salir al frente de batalla ofrecieron un sacrificio. Dicen que el arúspice le

mostró a Decio la cabeza del hígado mutilada en la parte que le afectaba, pero

que por lo demás la víctima era aceptable a los dioses, que Manlio había

obtenido muy buenos presagios. `Pues entonces bien va la cosa, dijo Decio, si

se han obtenido buenos presagios por parte de mi colega.´” (Tito Livio, Ab urbe condita, VIII, 9, 1)

|

| Decio Mus consultando los auspicios, Peter Paul Rubens, Colección Oskar Reinhart, Winterthur, Suiza |

Al poco de iniciarse la acción y en un momento especialmente

difícil para el ala izquierda, el cónsul Decio, bajo cuyo mando estaba, ordenó

al pontífice Marco Valerio que le dictara la vieja fórmula ritual de la devotio

para consagrarse a sí mismo en favor del éxito de las legiones.

“Hace falta la ayuda de los

dioses, Marco Valerio, dice; vamos, pontífice público del pueblo romano, vete

dictándome las palabras con las que ofrecerme en sacrificio en favor de las

legiones.» El pontífice le mandó que cogiera la toga pretexta y que, velándose

la cabeza y sacando la mano de la toga para tocarse el mentón, erguido sobre un

dardo colocado bajo sus pies, dijera lo siguiente: `Jano, Júpiter, padre Marte,

Quirino, Belona, Lares, dioses Novénsiles, dioses Indigetes, dioses que tenéis

poder sobre nosotros y sobre los enemigos, y vosotros, dioses Manes, os ruego y

suplico, os pido perdón, os pido que propiciéis al pueblo romano de los

Quirites fuerza y victoria, y que a los enemigos del pueblo romano de los

Quirites les provoquéis terror, pánico y muerte.´

Tal como he proclamado con mis

palabras, así, por la república del pueblo romano de los Quirites, por el

ejército, las legiones y las tropas auxiliares del pueblo romano de los

Quirites, ofrezco en sacrificio juntamente conmigo las legiones y tropas auxiliares

de los enemigos a los dioses Manes y a la Tierra.” (Tito Livio, Ab urbe

condita, VIII, 9, 4-8)

|

| Consagración de Decius Mus, Peter Paul Rubens, Museo de Liechtenstein |

Murió en combate y su colega obtuvo una decisiva victoria

sobre los campanos (más tarde triunfaría igualmente sobre los latinos, volscos

y auruncanos en Trifanum). La decisión de Decio de consagrar su persona por la

salvación del ejército, para expiar la cólera de los dioses, implica que había

reconocido expresamente el signum en la malformación – fisura – de la cabeza

del hígado en la parte que le correspondía. El cónsul entendió lo que le pedían

los dioses, aceptó su destino y ofreció voluntariamente su vida a cambio de las

de sus hombres.

“Hecha esta súplica, ordena a

los lictores que se dirijan a Tito Manlio y le comuniquen enseguida a su colega

que él se ha ofrecido en sacrificio por el ejército. Él, ceñido el cinturón al

estilo gabino, saltó armado sobre su caballo y se lanzó en medio del enemigo a

la vista de ambos ejércitos con un aspecto bastante más augusto que el humano,

como si hubiese sido enviado del cielo para expiar toda la cólera de los dioses

a fin de llevar contra los enemigos la ruina desviada de los suyos. Así, todo

el pánico y el terror que portaba consigo sembró el desconcierto, primero, en

la vanguardia de los latinos y, después, se difundió hasta la médula de todo el

ejército. Esto resultó muy evidente porque por dondequiera que lo llevaba el

caballo, allí los enemigos eran presa de espanto igual que si hubiesen sido

alcanzados por algún funesto golpe del cielo; y cuando se derrumbó, acribillado

de dardos, desde ese momento las cohortes de los latinos, ya claramente

abatidas, se dieron a la fuga y dejaron desierto un amplio espacio.”

(Tito Livio, Ab urbe condita, VIII, 9, 9-12)

|

| Muerte de Decius Mus, Peter Paul Rubens, Museo de Liechtenstein |

“Remitan los prodigios y los

signos extraordinarios a los arúspices etruscos si el senado lo ordena, y

Etruria instruya en esta disciplina a los nobles. A las divinidades que

decreten denles culto expiatorio, y así mismo purifiquen los rayos y sus estragos.”

(Cicerón, Sobre las leyes, II, 21)

|

| Urna cineraria de arúspice etrusco, Museo Etrusco Guarnacci, Volterra, Italia |

Hacia el final de la República, los libros etruscos

empezaron a ser traducidos y adaptados según las particularidades romanas, pero

era una época turbulenta en lo político y la haruspicina, en particular, y la

profecía, en general, sufrieron un gran descrédito.

“Y es que ¿cuántas son las cosas

que han sucedido, de cuantas ellos predijeron? Y, si es que algo ha sucedido,

¿qué razón puede aducirse, para que no haya sucedido por casualidad? El rey

Prusias en una ocasión, cuando le parecía bien a Aníbal — refugiado en sus

dominios— que se iniciase la lucha, dijo no atreverse a hacerlo, ya que lo

desaconsejaban las entrañas. «¿Acaso estás diciendo» — le respondió— «que

prefieres dar crédito a un pedacito de carne de ternero que a un viejo

general?». Y bien, cuando el propio César fue advertido por el sumo arúspice de

que no pasase a África antes del solsticio de invierno, ¿acaso no lo hizo? De

no hacerlo, todas las tropas de sus enemigos habrían logrado agruparse en un

solo lugar. ¿Para qué voy a recordar yo las respuestas de los arúspices — y

podría recordar, sin duda, innumerables— que no tuvieron desenlace alguno, o

bien el desenlace contrario?” (Cicerón, Sobre la adivinación, II, 24)

|

| Ilustración según un grabado de John Gilbert |

En el inicio del Principado, Octavio hizo un uso arbitrario

de la disciplina con motivos políticos haciendo que las interpretaciones de los

arúspices coincidieran con sus propios intereses políticos y favorecieran a la

clase de los optimates. Tras un rayo que cayó sobre su casa, Augusto construyó

un templo dedicado a Apolo, su dios protector, siguiendo la decisión de los

arúspices que tratarían de satisfacer al gobernante.

“Levantó el templo de Apolo en

esa parte de su casa del Palatino que había sido herida por un rayo y que los

arúspices habían anunciado que era deseada por el dios.” (Suetonio,

Augusto, 29, 3)

Claudio intentó organizar a los arúspices en un collegium

para ganarse el apoyo de la aristocracia etrusca y dirigir sus interpretaciones

de los prodigios de manera que beneficiase a su gobierno y con el objetivo de

expandir la centralidad política de la ciudad de Roma. Sin embargo, el Senado

no fue más allá de aceptar el mantenimiento y fortalecimiento de la

haruspicina, pero se negó a unas medidas que igualaría a los arúspices con los

pontífices y augures que ya estaban en el culto oficial del Imperio.

“Presentó después al senado una

propuesta sobre el colegio de los arúspices, a fin de que su saber, el más

antiguo de Italia, no se perdiese por desidia; muchas veces, argumentaba, en

momentos difíciles para la república, se les había convocado para que con su

consejo restauraran las ceremonias y las conservaran mejor para la posteridad.

Los próceres de Etruria, por su cuenta o por impulso de los senadores romanos,

habían aprendido esta ciencia y la habían propagado entre sus familias, cosa

que ahora se hacía con menor entusiasmo por culpa de la desatención pública

hacia las buenas artes y porque las supersticiones extranjeras estaban cobrando

fuerza. La situación del momento, siguió diciendo, era ciertamente favorable,

pero había que dar gracias a la bondad de los dioses, para que los ritos de los

sacrificios, tan bien observados en las épocas difíciles, durante la

prosperidad no cayeran en el olvido. En consecuencia, se redactó un decreto del

senado en el sentido de que los pontífices determinarían lo que había que

conservar y asegurar de la ciencia de los arúspices.” (Tácito, Anales,

XI, 15)

|

| Altar dedicado a la diosa Sulis, Bath, Inglaterra |

Inscripción: A la diosa Sulis lo dedicó Lucius Marcius Memor, arúspiceCon el paso de la República al Imperio no disminuyó la importancia de la haruspicina a nivel estatal, sino que los emperadores, al igual que lo habían hecho Sila y César, recurrieron a un arúspice personal, al que se consideraba un personaje relevante en el Imperio. Así ocurrió con Umbricius Melior, que ejerció con Galba y Otón y tuvo una brillante carrera con Vespasiano, y que se benefició del acceso privilegiado al emperador y de la posibilidad de influir en sus decisiones a través del conocimiento del futuro que supuestamente le proporcionaba su ciencia.

“Sacrificaba Galba en el

palacio, a presencia de sus allegados, y el sacrificador Umbricio, al punto

mismo de tomar en sus manos las entrañas de la víctima, exclamó que veía, no

por enigmas, sino con la mayor claridad, en la cabeza del hígado señales de gran

turbación y un inminente peligro que amenazaba al emperador, pues no le faltaba

al dios más que entregar a Otón, tomándole por la mano. Hallábase éste

presente, a espaldas de Galba, y estaba muy atento a lo que Umbricio decía y

anunciaba.” (Plutarco, Galba, 24)

|

| Estatuilla de arúspice etrusco, Museo Arqueológico del Teatro Romano, Verona, Italia |

Los arúspices, y especialmente el arúspice personal del

emperador tuvieron una gran influencia en las persecuciones contra los

cristianos durante el Imperio. Lactancio describe cómo convencieron al

Emperador Diocleciano, que antes no se había preocupado por la nueva religión,

de tomar las primeras medidas contra los discípulos de Cristo. Se decía que los

cristianos habían perturbado los procedimientos de una consulta de los

arúspices, provocando que no se pudiera leer ningún signo en las entrañas de

los animales sacrificados, lo que se llama muta exta, y esto era un suceso muy

preocupante que indicaba que la comunicación entre el hombre y los dioses se

había interrumpido y constituía una premonición de terribles consecuencias.

“Éste fue muchas veces el motivo

fundamental de que los malos emperadores persiguieran a los justos:

efectivamente, algunos de nuestros ministros se acercaban a los sacerdotes

paganos cuando éstos hacían sacrificios, y, haciendo la señal de la cruz, ponían

en fuga a los dioses de aquéllos, para que no pudieran describir el futuro a

partir de las vísceras de sus víctimas; cuando los arúspices se dieron cuenta

de ello, empezaron, por presión de los propios demonios para los cuales

sacrificaban, a quejarse de que hombres profanos asistían a sus ritos,

suscitando así el furor de los emperadores; y éstos terminaron por asaltar el

templo de Dios y por mancharse con un auténtico sacrilegio, que sólo sería

expiado con los durísimos castigos que sufren los perseguidores.” (Lactancio,

Instituciones Divinas, IV, 27, 3)

|

| San Sebastián reprochando a Diocleciano (la persecución de los cristianos), Paolo Veronese, Iglesia de San Sebastián, Venecia |

Tras la persecución de los cristianos por parte de los

arúspices no se puede ver solo la reacción de un grupo que disfrutaba de una

posición de poder y privilegio dentro del mundo romano y que arriesgaba perder

todo con el crecimiento de la religión de Cristo, sino que existía el convencimiento

de que su propia tradición era suficiente para satisfacer las necesidades

religiosas del mundo romano. Su tradición representaba fidelidad al mos

maiorum, pero también ofrecía la mejor respuesta a las expectativas religiosas

de sus contemporáneos.

Algunos autores cristianos criticaron a los arúspices y los

tildaron de charlatanes que se aprovechaban de la credulidad pública con la

excusa de revelar los misterios del futuro. Arnobio se felicita de que el

progreso del cristianismo provoque la pérdida de seguidores de la disciplina

Etrusca.

“Estas son tus ideas, estos tus

sentimientos, impíamente concebidos, y más impíamente creídos. Para decir la

verdad, los augures, los intérpretes de sueños, los adivinos, los profetas,

siempre vanidosos, han diseñado estas fábulas, porque, temiendo que sus artes

desaparezcan, y que puedan extraer escasas contribuciones de sus devotos, pocas

e infrecuentes ahora, creyendo que vosotros aceptaríais sus artes sin

discusión, se lamentan.” (Arnobio, Adversus Nationes, I, 24)

|

| Mango de bronce decorado con haruspex, Museo Allan Pierson, Amsterdam, Paises Bajos |

Con el avance del cristianismo, los emperadores fueron

tomando medidas para reducir la influencia de la adivinación y la magia. Valentiniano

I, al igual que Constancio II, prohibió bajo pena de muerte en septiembre de

364 los sortilegios, las prácticas mágicas y los sacrificios nocturnos. Valente

extendió la prohibición y la pena a todos los sacrificios, fuesen públicos o

clandestinos, diurnos o nocturnos. Estos edictos estuvieron en vigor tanto en

Oriente como en Occidente, y como existía inquietud en ambientes paganos por ir

en contra de las consultas a arúspices, Valentiniano I se dirigió al Senado

para defender el ejercicio de la Haruspicina.

"Juzgo que la haruspicina

no tiene nada en común con los asuntos de los maléficos (= magos). Ni la

haruspicina, ni por otra parte religión alguna autorizada por nuestros

antepasados, tienen, en mi opinión, un carácter delictivo. Como testimonio de ello

se cuenta con las leyes dadas por mí a principios de mi reinado mediante las

cuales hice posible que le fuese reconocido a cada uno el derecho de practicar

el culto que hubiese adoptado su conciencia. No reprobamos la haruspicina; pero

prohibimos ejercerla de manera culpable.” (Código Teodosiano, II, 16, 9)

Mientras Constantino luchaba por el poder se hacía acompañar de arúspices, pero una vez llegado al poder hizo unas cuantas reformas con el fin de acabar con todas las manifestaciones espirituales que no se identificaran con el cristianismo, llevado quizás por la idea de terminar con la influencia de adivinos y arúspices a la hora de tomar decisiones políticas.

|

| Bautismo de Constantino, Oratorio de San Silvestre, Basílica de los cuatro santos coronados, Roma |

Primero se prohibió el ejercicio de la haruspicina de forma

privada, castigando severamente a adivinos y consultantes.

“Que ningún arúspice se aproxime

a otra persona, por razón alguna, sino que la amistad con estos hombres, por

antigua que sea, sea rechazada; el arúspice que acceda a la casa de otro sea

quemado y aquel que lo llamó, ya fuere por persuasión o premio, tras la

confiscación de sus bienes sea deportado a una isla: quienes deseen servir a su

superstición podrán ejercer sus ritos públicamente. Consideramos además que el

acusador de tal crimen no será considerado delator, sino que será digno de gran

premio.” (Código Teodosiano, IX, 16, 1)

Los arúspices públicos continuaron en sus funciones ya que

el propio Constantino permitió que se consultara a los arúspices cuando un rayo

cayó en el Coliseo, aunque el resultado debía ser remitido directamente al

emperador, quizás para evitar la divulgación de una interpretación considerada

alarmante.

“(El emperador Constantino a Máximo) Si constara que nuestro palacio u otro edificio público hubiera sido tocado por el rayo, manteniendo la antigua costumbre, que los arúspices busquen el sentido del presagio y el documento en el que ello se consigne sea escrupulosamente remitido para nuestro conocimiento; también se debe dar permiso a otros para hacer uso de esta costumbre, con tal de que se abstengan de los sacrificios domésticos, que están especialmente prohibidos. Sabes que, tanto la notificación como la interpretación escrita sobre el golpe contra el anfiteatro, acerca de la cual escribiste al tribuno y magister officiorum Heracliano, nos ha sido remitida.” (Código Teodosiano, XVI, 10, 1)

|

| Foto @care4art |

Tras un periodo en el que la producción normativa dejó de interesarse por la cuestión, esta fue retomada con fuerza por Constancio II. Tras declarar, en el año 341 d. C., todo sacrificio no autorizado como superstición, que puede verse como un alegato contra las religiones no cristianas con carácter general, posteriormente y mediante dos disposiciones, de 357 d. C. y 358 d. C. respectivamente, endureció la normativa constantiniana contraria a la adivinación, pues la prohibición se extendió a todo tipo de consulta, fuera pública o privada, alcanzando sus agravadas consecuencias también a los consultantes.

“Que nadie consulte a arúspice,

ni a astrólogo, ni a agorero alguno. Que calle la torcida opinión del augur y

el vate. Caldeos, magos y demás, que el pueblo llama maléficos por la magnitud

de sus vilezas, no se esfuercen más por esa parte. Que por siempre calle para

todos la curiosidad por la adivinación. En efecto, quien negara la obediencia a

este mandamiento, será muerto, postrado ante la espada vengadora.” (Código

Teodosiano, IX, 16, 4)

|

| Relieve del haruspex C. Fulvio Salvis, Ostia, Italia |

Bibliografía

Adivinación y presagios en el Bajo Imperio romano según Amiano Marcelino, Narciso Santos Yanguas

Adivinación y Astrología en el Mundo Antiguo, José A. Delgado Delgado y Aurelio Pérez-Jiménez

Arúspices y augures: la adivinación en Etruria y Roma antiguas, Rafael Agustí Torres

Caput in iecore non fuit. La ‘cabeza’ de los cónsules por la salvación de la República, José A. Delgado Delgado

La prohibición de la adivinación en Hispania, Edorta Córcoles Olaitz

Los etruscos, Roma y la adivinación, Jorge Martínez-Pinna

Los presagios del rayo: aspectos de la ciencia augural en Séneca, Lía Galán

Publica divinatio. consideraciones metodológicas y teóricas para el estudio de la adivinación oficial en la antigüedad, José A. Delgado Delgado

Emperor Claudius’ Promotion of Haruspicy in 47 CE and its Historical Meaning, Ko Hanseok

Tages Against Jesus: Etruscan Religion in Late Roman Empire, Dominique Briquel

Etruscan Religion in the Classical World, Jean MacIntosh Turfa

An Ominous Time: Thunder, Lightning, Weather, and Divination, Jean Macintosh

Haruspicy from the Ancient Near East to Etruria, Robert Rollinger

The Cinerary Urn of the Haruspex M. Titius Stephanus, Sabino Perea Yébenes

A New Reconstruction of the Etruscan Heaven, Natalie L. C. Stevens