|

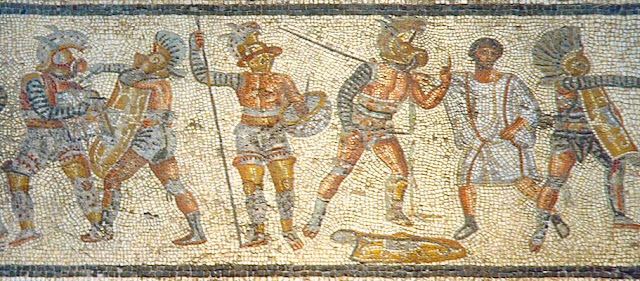

| Mosaico de Zliten, Libia |

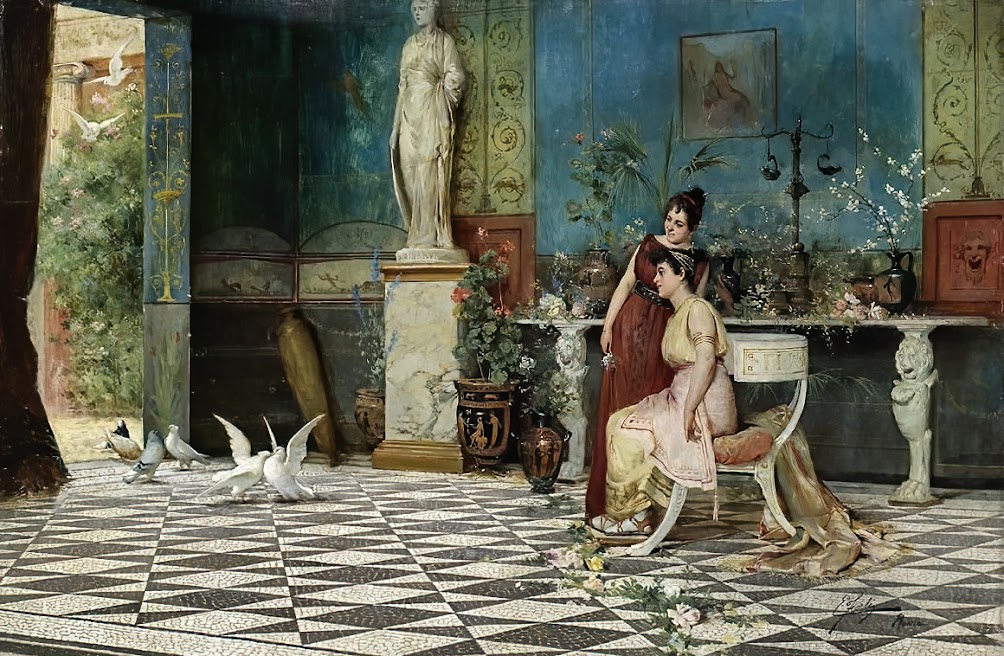

En las casas de los ricos ciudadanos romanos se celebraban a veces espectáculos de combates entre gladiadores, al igual que se hacían representaciones teatrales o recitales musicales. La agresividad tanto del anfitrión como de los invitados se muestra en la avidez por ver sangre y desear la muerte del vencido.

|

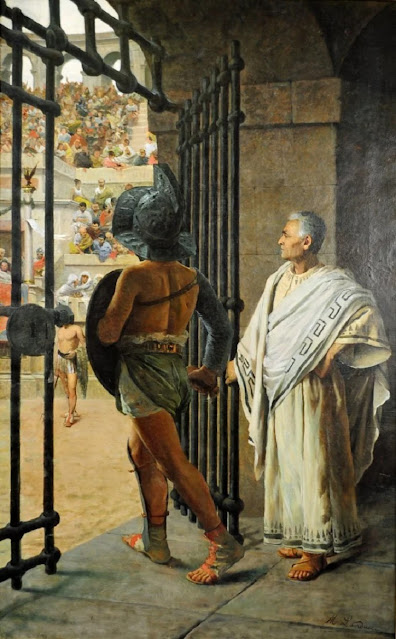

| Pintura de Francesco Netti |

En un primer momento los romanos adoptaron la costumbre de amenizar sus cenas con combates de gladiadores entre los campanos, aliados suyos, y los samnitas, sus enemigos.

“Ellos [los campanios] eran tan extravagantes que celebraban cenas con gladiadores, regulando el número de parejas según la importancia de los convidados.” (Estrabón, Geografía, 5.4.13)

Los campanos llegaron a odiar tanto a los samnitas durante las guerras en las que se enfrentaban que solían llamar a los gladiadores que usaban en sus fiestas samnitas. Esta costumbre de usar samnita como sinónimo de gladiador también la muestran los romanos en esa época, bien por tomarla de los campanos, bien porque sin duda muchos de los gladiadores que los romanos usaron en esa época fueron los samnitas que capturaban en el campo de batalla. Cuando esos prisioneros eran enfrentados como gladiadores los romanos los armaban con las mismas armas que llevaban cuando fueron capturados.

“Los campanos, por orgullo y por odio a los samnitas, con semejante ornato armaron a los gladiadores que servían de espectáculo en los banquetes y los denominaron con el nombre de samnitas.” (Tito Livio, Ab Urbe Condita, IX, 40, 17)

|

| Guerrero Samnita, Campi Flegrei, Italia |

Una vez muertos todos los presos samnitas solían aprovechar sus armas para el resto de combates gladiatorios, armando con ellas a otros gladiadores que no eran de origen samnita pero que, al ir equipados de ese modo, lo parecían igualmente. Así, el tipo gladiatorio samnita fue el primero en surgir.

“Cuenta Varrón, en su relato de portentos de fuerza, que Tritano, de cuerpo delgado, pero de fuerzas extraordinarias era famoso entre los gladiadores de armadura samnita.” (Plinio, Historia Natural, VII, 20)

El tipo samnita, mencionado frecuentemente durante la república, desapareció en el imperio, ya que para época de Augusto el pueblo samnita ya estaba perfectamente integrado dentro del imperio, por lo que podía resultar ofensivo que siguiese existiendo un tipo gladiatorio que llevase por nombre ese gentilicio y que se equipase con las armas de ese pueblo.

|

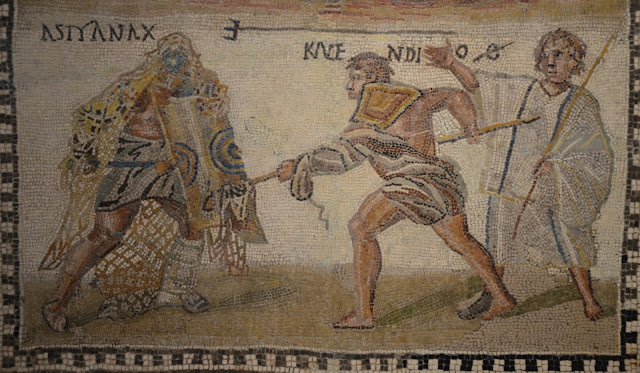

| Lucha de guerreros o gladiadores samnitas. |

Las campañas en la Galia del siglo II a. C. y en Tracia en el 80 a. C. provocaron la llegada a Roma de gran número de prisioneros galos y tracios, los cuales lucharon como gladiadores con sus armas características. Así surgieron el gallus (galo) y el thraex (tracio), otros dos tipos gladiatorios.

Las primeras campañas en Britannia (55-54 a.C.) supusieron la exhibición de los prisioneros britones luchando en la arena montados en sus típicos carros de combate lo que llegó a causar gran sensación y motivó la aparición del essedarius, luchador que montaba el típico carro de guerra de Britannia, el essedum. Julio César relata cómo actuaba en la batalla.

“Su modo de pelear en tales vehículos es éste: corren primero por todas partes, arrojando dardos; con el espanto de los caballos y estruendo de las ruedas desordenan las filas, y si llegan a meterse entre escuadrones de caballería, desmontan y pelean a pie. Los conductores del carro, en tanto, se retiran algunos pasos del campo de batalla y se apostan de suerte que los combatientes, si se ven apretados por el enemigo, tienen a mano el asilo del carro.” (Julio César, Guerra de las Galias, IV, 33)

|

| Carro britón, ilustración de Wayne Reynolds |

Los organizadores de los juegos en Roma advirtieron que era mucho más atrayente enfrentar a tipos distintos de luchadores que asistir al combate entre dos gladiadores del mismo tipo (pues ambos hombres luchaban con la misma técnica de combate), por lo que aumentó el interés por introducir y crear aún más tipos gladiatorios denominados no con el gentilicio de la nación de origen, sino a partir del arma tan espectacular con la que combatía, como la rete (red), a partir de la cual crearon al retiarius.

“Viajero, ves muerto al que fue valiente en los anfiteatros, un reciario de segundo rango de Tarsis, de nombre Melanippus. Ya no escucho el sonido de las trompetas de bronce, ni provoco el estruendo de las flautas. Dicen que Heracles realizó doce trabajos, pero yo completé los mismos y terminé en el décimotercero. Thallus y Zoe lo hicieron en memoria de Melanippus con su dinero.”

|

| Detalle del mosaico de los gladiadores. Villa Borghese, Roma |

Se inventaron tipos gladiatorios creados específicamente para hacer frente a alguno de los ya existentes, como el secutor, que fue creado para ser el rival ideal del retiarius y se desarrollaron tipos derivados de los ya existentes, como el laquearius, que era un derivado del retiarius, pero que usaba un lazo en vez de una red.

“El combate de los laquearios consistía en hacer caer, persiguiéndolos y trabándolos con un lazo que les arrojaban, a hombres que huían durante el desarrollo del juego y que se protegían con un escudo de piel.” (Isidoro de Sevilla, Etimologías, XVIII, 56)

Los tipos gladiatorios se englobaban en dos grupos generales; los que llevaban armamento pesado, llamados scutarii, por el escudo grande (scutum) que portaban y el grupo de los que llevaban armamento ligero, parmularii, por el escudo redondo y pequeño (parma) con el que se defendían. Esta división se usaba principalmente para hacer las parejas de gladiadores, pues la regla principal establecía que había que enfrentar siempre a un ligero contra un pesado, el enfrentamiento no podía ser de dos gladiadores del mismo grupo, aunque había excepciones.

“Aunque a toda velocidad hagas, Agatino, los juegos más expuestos, sin embargo, no conseguirás que se te caiga el escudo (parma). Te sigue, aunque tú no quieras y, revolviéndose por los aires transparentes, se posa ora en tu pie ora en tu espalda, en la cabeza o en una uña. Aunque el estrado esté escurridizo por la lluvia de azafrán y huracanados vientos del sur arranquen los toldos plegados, [el escudo], sin hacerle ni caso, recorre de punta a cabo los miembros seguros del mozo y ni el viento ni el agua perjudican en nada al artista. Aunque quieras errar, por más que pongas todo de tu parte, no puedes fallar: te hace falta técnica para que se te caiga el escudo.” (Marcial, Epigramas, IX, 38)

“Aunque a toda velocidad hagas, Agatino, los juegos más expuestos, sin embargo, no conseguirás que se te caiga el escudo (parma). Te sigue, aunque tú no quieras y, revolviéndose por los aires transparentes, se posa ora en tu pie ora en tu espalda, en la cabeza o en una uña. Aunque el estrado esté escurridizo por la lluvia de azafrán y huracanados vientos del sur arranquen los toldos plegados, [el escudo], sin hacerle ni caso, recorre de punta a cabo los miembros seguros del mozo y ni el viento ni el agua perjudican en nada al artista. Aunque quieras errar, por más que pongas todo de tu parte, no puedes fallar: te hace falta técnica para que se te caiga el escudo.” (Marcial, Epigramas, IX, 38)

|

| Hoplomacus contra tracio, Museo Británico |

Al grupo de los scutarii pertenecían tipos gladiatorios tales como el murmillo, el secutor, o el hoplomachus, mientras que al grupo de los parmularii pertenecían tipos como el thraex, el retiarius o el laquearius.

El tipo samnita acabó desapareciendo a partir de la llegada del Imperio y se escindió en tres: el secutor, el hoplomachus y el murmillo, que eran también de armas pesadas

El gallus (galo), que usaba la spatha (espada) y un gran escudo rectangular, e iba probablemente sin protección en la cabeza (ni casco ni yelmo), tras la reforma augusta, se fusionó con el murmillo y el hoplomachus, con los cuales guardaba un gran parecido.

El thraex (tracio) usaba las armas típicas del pueblo tracio y fue introducido en Roma en los años 80 a.C., cuando Sila trajo prisioneros de guerra tracios. Este gladiador llevaba pequeño escudo rectangular o redondo (parma) en la mano izquierda, por lo que el resto de ese brazo iba protegido con la manica, (protector de brazo de hierro o bronce, con segmentos o placas metálicas curvadas y superpuestas, sujetas a correas de cuero), y ocreae (grebas) que cubrían hasta la rodilla –bastante arriba, para compensar el pequeño escudo–. Con la mano derecha empuñaba su arma ofensiva, la sica –puñal corto de hoja curva, en forma de L.

“Para el tracio Quintus Vettius Gracilis

que ganó tres coronas

y vivió 25 años.

Nacido en Hispania

Lucius Sestius Latinus, su entrenador lo dedicó.” (CIL, XII, 3332)

|

| Gladiador tracio, Museo Saint Remi, Reims, Francia. Foto Carole Raddato |

El crupellarius iba por entero protegido con una lorica segmentata, hecha de piezas metálicas (hierro) alargadas colocadas en horizontal.

“Añadió a esta gente cantidad de esclavos destinados para gladiatores, los cuales, conforme al uso de aquel país, van de pies a cabeza cubiertos de hierro; llámense éstos crupelarios, a cuya causa, así como van seguros de ser heridos, así también son inhábiles para herir.” (Tácito, Anales, III, 43)

|

| Crupellarius |

El murmillo (mirmillón) llevaba manica sobre el brazo derecho, el de la espada (spatha), en el brazo izquierdo llevaba el gran escudo rectangular (scutum), el que antes usaban el samnita y el gallus. Usaba ocreae bajas, pero que le permitían cubrirse por completo cuando se agachaba tras el enorme scutum en la típica posición de guardia. El yelmo del murmillo solo permitía ver de frente, y no a los lados, debido a los pequeños agujeros para los ojos, que disminuían mucho el campo de visión, lo que le obligaba a girar la cabeza o el tronco para ver a su alrededor.

“Cuando un mirmillón de una escuela de gladiadores, con el que hacía ejercicios de esgrima, se dejó caer voluntariamente al suelo, lo atravesó con un puñal de hierro y se puso a correr de un lado a otro con una palma, a la manera de los vencedores.” (Suetonio, Calígula, 32.2)

El yelmo del murmillo sufrió diversas evoluciones ya que al principio la cresta de su casco estaba moldeada en forma de pez. Posteriormente parece haberse convertido en un penacho de plumas para finalizar siendo un yelmo en el que solo se perfilaba la forma original, pero sin figura alguna.

El hoplomachus luchaba con el gran escudo griego, generalmente redondo. Llevaba también la lanza (hasta) típica de los guerreros hoplitas griegos, además de una daga larga (también usada por la infantería griega). Su yelmo lucía una visera muy espectacular y estaba coronado con una cresta majestuosa, llevaba manica sobre el brazo derecho y ocrea cubriendo la tibia izquierda. Las piernas iban también protegidas con fasciae (bandas de tela). Por tanto, el hoplomachus era de armas pesadas y se enfrentaba habitualmente al tracio.

|

| Hoplomachus, Museo Guimet, París |

El retiarius tenía como arma característica una red que llevaba en los extremos unos pesos para poder ondearla y dirigirla hacia el objetivo al ser lanzada por el aire. Para poder lanzar la red era necesario que el rival estuviese a suficiente distancia para lo cual el retiarius empuñaba en la otra mano un tridente –cuyo largo mango establecía entre el retiarius y su rival un espacio suficiente–. Además, la red tenía un cordel, que iba atado a la muñeca de la mano que ondeaba la red, para así poder recuperarla si no caía sobre su objetivo (el retiarius podía recuperarla tirando del cordel, ya que quedarse sin la red dejaba al retiarius casi sin ninguna opción de victoria). Por el contrario, si la red caía sobre el rival, este, que iba mejor armado, podía atraer al retiarius hacia sí tirando de la red por lo que el retiarius cortaba el cordel con una daga que llevaba en la mano del tridente. Por tanto, el retiarius iba equipado de red, tridente y gladius, más la manica como elemento protector.

“El reciario era una clase de combatiente. En el juego gladiatorio se dirigía contra su adversario pertrechado ocultamente con una red, denominada iaculum, para atrapar con ella a su contrincante mientras le acosaba con su arma, y una vez que lo tuviera envuelto en ella, poder vencerlo por la fuerza. Este tipo de combate se realizaba en honor de Neptuno, a causa del Tridente.” (Isidoro de Sevilla, Etimologías, XVIII, 54)

|

| Retiarius, cristal pintado. Museo Británico, Londres |

El retiarius no llevaba escudo, ocreae, ni protección en la cabeza. Esto se debía a que para lanzar la red necesitaba de buen campo de visión, el cual quedaba limitado por los visores de los yelmos. Para darle un poco más de protección, la manica del retiarius estaba complementada en su parte superior por el galerus, pieza metálica de armadura que protegía el hombro, cuello, nuca y parte inferior de la cabeza. Por tanto, el retiarius era un gladiador de armas ligeras.

“En todos los combates de gladiadores, patrocinados por él o por otra persona, mandaba degollar incluso a los que habían caído por casualidad, especialmente a los reciarios, para verles la cara mientras expiraban.” (Suetonio, Claudio, 34)

|

| Retiarius Selinianus, Museo de la Cour d´Or, Metz, Francia |

El retiarius participaba también en una modalidad de combate en que se colocaba sobre un estrado cuadrado (1 ó 2 m sobre el nivel de la arena) al que solo se podía ascender mediante dos rampas, colocadas en lados opuestos. Desde esa ventajosa posición el retiarius debía hacer frente a los dos secutores que, ascendiendo a la vez cada uno por una de las rampas, trataban de llegar a donde estaba el retiarius para vencerlo. Dado que la estructura asemejaba a la de un puente (pons), a los participantes a este tipo de espectáculo se les llamaba pontarii (gladiadores de puente).

“Casi igual, por así decirlo, a Haterio Rufo, un caballero romano, le sobrevino un sueño que se cumplió de manera inexorable. Este, cuando tenía lugar un espectáculo de gladiadores en Siracusa, vio en medio del sueño que era atravesado por la mano de un reciario y, al día siguiente, cuando asistía al espectáculo, se lo contó a sus compañeros de asiento. Sucedió después que introdujeron en un lugar próximo al que él estaba un reciario acompañado de un gladiador armado con escudo y espada. Nada más verle la cara, dijo a los compañeros de asiento que había pensado que aquel reciario quería darle muerte y al punto quiso marcharse de allí. Ellos, quitándole el miedo con sus palabras, ocasionaron la muerte del desdichado: en efecto, el reciario, tras empujar al gladiador y acorralarlo en aquel lugar, al intentar herirlo cuando estaba en el suelo, atravesó con su espada a Haterio causándole la muerte.” (Valerio Máximo, Hechos y Dichos Memorables, I, 7, 8)

|

| Pontiarii, Museo Arqueológico de Burdur, Turquía. Foto Carole Raddato |

El secutor era fue creado específicamente para ser el rival típico del retiarius y su armamento estaba diseñado a propósito para contrarrestar el armamento del retiarius. Este durante el combate daba vueltas alrededor del secutor para marearlo y, cuando lo sorprendía con la guardia baja, le echaba la red encima. Por tanto, el secutor seguía al retiarius durante todo ese recorrido, evitando que el retiarius se alejase lo suficiente como para que pudiese ondear la red y atraparlo con ella. Además, el secutor buscaba el contacto, ya que sus armas pesadas (scutum y gladius) y su constitución más grande y fuerte le daban ventaja en el cuerpo a cuerpo contra el retiarius.

“Se llama secutor al que persigue al reciario. Iba provisto de una espada y una maza de plomo, para rechazar la red de su adversario e imponerse a este antes de verse envuelto en la red. Este tipo de combate estaba consagrado a Vulcano, pues el fuego siempre persigue; de manera que se empareja perfectamente con el reciario, ya que el fuego y el agua siempre son enemigos entre sí.” (Isidoro de Sevilla, Etimologías, XVIII, 55)

|

| Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Foto Carole Raddato |

El yelmo del secutor, a diferencia de los yelmos que usaban el resto de gladiadores, no tenía una cresta con adornos que sobresaliesen, para impedir que la red del retiarius se enredase en ellos, lo que habría facilitado que el retiarius lo atrapase. Presentaba además dos pequeños agujeros para los ojos, que eran de menor diámetro que los dientes del tridente, por lo cual estos no podían entrar por los agujeros y cegar al secutor. Otras versiones presentan numerosos agujeros más pequeños.

“Yo, Mentor, he vencido a todos en famosos anfiteatros y he muerto según lo dispuesto por el destino. La poderosa Moira me ha arrastrado haste el Hades y ahora yazgo en esta tumba. Mi vida ha terminado a manos del sanguinario Amarantos.” (Museo Arqueológico de Estambul)

|

| Estela funeraria de Mentor, secutor, Museo Nacional de Estambul |

Estos agujeros tan pequeños presentaban la desventaja de limitar enormemente el campo de visión, por lo que el secutor tenía que estar moviéndose o girándose continuamente para mantener al retiarius a la vista y evitar que le echara la red encima. Además, el yelmo del secutor se prolongaba hacia abajo verticalmente por los laterales del cuello hasta los hombros, y ofrecía, por tanto, mayor protección contra el tridente, sobre todo a la altura del cuello, aunque dicha máscara hacía muy difícil respirar, daba mucho calor y resultaba muy pesada. Estas limitaciones hacían que el secutor tendiese a cansarse antes que el retiarius, que no llevaba casco, lo cual estaba pensado para compensar a ambos en la lucha, pues era evidente la superioridad en armamento del secutor sobre el retiarius. También se le llamaba contraretiarius.

“En cierta ocasión, cinco reciarios que combatían en grupo vestidos con una simple túnica se dejaron vencer, sin ofrecer ninguna resistencia, por un número igual de secutores; pero cuando se ordenó su muerte, uno de ellos volvió a empuñar su tridente y mató a todos los vencedores; Calígula entonces deploró en un edicto esta matanza, calificándola de totalmente inhumana, y colmó de maldiciones a aquellos que habían tolerado semejante espectáculo.” (Suetonio, Calígula, 30, 3)

|

| Figura de secutor, Museo Metropolitan de Nueva York |

El provocator llevaba una coraza de escamas metálicas (cardiophilax) sobre el pecho . Más que de un tipo gladiatorio se trataba de una técnica de lucha; los gladiadores podían pertenecer a otros tipos (un thraex o un hoplomachus) pero si les ponían sobre el pecho el cardiophilax pasaban a ser considerados provocatores. La coraza de delante iba (de arriba abajo) desde las clavículas al esternón, y de ancho de pezón a pezón. Esta coraza iba sujeta por dos tiras horizontales (una que salía de cada lado de la coraza, pasando por debajo de las axilas) y dos tiras verticales (cada una salía por cada hombro) que se abrochaban en la espalda.

|

| Provocatores, Museo Nacional Romano, Termas de Diocleciano, Roma |

Cuando no se enfrentaba contra otro provocator, este era emparejado con algún tipo gladiatorio que poseía alguna ventaja comparable a la que él tenía por la larga hoja de su spatha, como el dimachaerus, que luchaba con dos gladii, uno en cada mano.

“A los dioses Manes de Antigonus, provocator. Su entrenador, Verus, lo dedicó.” (CIL, 5. 4502, Brixia, Italia)

La equipación del provocator evolucionó con el tiempo para proporcionar mayor protección como puede verse en el casco, que acabó siendo cerrado por completo con pequeños agujeros para la visión.

|

| Estela funeraria de provocator, Éfeso. Museo Estatal, Berlín |

El dimachaerus surgió como luchador a finales del imperio y, sobre todo en la parte oriental, y, como su nombre indica, utilizaba dos machaeri (machetes), uno en cada mano, y posteriormente gladii e –incluso– spathae, lo que debía convertir su actuación en un espectáculo.

"Aquí yazgo victorioso Diodorus, el desgraciado. Después de vencer a mi oponente Demetrius, no lo maté inmediatamente. El traicionero destino y la astuta traición del árbitro me mataron."

|

| Estela funeraria del gladiador Diodorus, Museo del Cincuentenario, Bruselas |

El iaculator lanzaba jabalinas. El iaculator llevaría varias jabalinas encima o, en ocasiones, iría un harenarius (operario de la arena del anfiteatro) junto a él portando las jabalinas que fuese necesitando.

|

| Relieve de Amiternum. Museo Nazionale D´Abruzzo, L´Aquila, Italia |

Se le enfrentaría al sagittarius (arquero), para que estuviesen igualados al usar ambos, armas arrojadizas, o a otro iaculator.

|

| Relieve roman. Museo Stephano Bardini, Florencia, Italia |

El eques combatía a caballo y tenía como armas un escudo redondo de montar (parma equestris), yelmo (con dos plumas, una a cada lado) y lanza (spiculum) en el brazo derecho –que iba protegido por la manica, fasciae en las piernas y botines en los pies. A diferencia del resto de gladiadores solían llevar túnica. Como los combates debían ser igualados, un eques solo podía enfrentarse a otro eques, ya que un gladiador a caballo casi siempre presentaba una gran superioridad sobre uno a pie, por lo que no había ningún interés en realizar esta combinación.

|

| Equites, mosaico de Bad Kreuznach, Alemania. Foto de Carole Raddato |

Según Isidoro de Sevilla la parte del munus legitimum dedicada a los combates de gladiadores comenzaba normalmente con un combate de equites.

“Múltiples son los tipos de juegos gladiatorios; el primero es el ecuestre. Precedidos por estandartes militares, hacían su aparición dos jinetes, uno por la parte oriental y el otro por la occidental, a lomos de blancos caballos y pertrechados con pequeños cascos dorados y armas muy apropiadas. Con atroz perseverancia, cada uno según su valor, iniciaba la pelea, combatiendo hasta lograr la muerte del contrario: el que sucumbía se hacía acreedor a la desgracia, mientras su matador obtenía la gloria. Este ejercicio militar se efectuaba en honor de Marte, dios de la guerra.” (Isidoro de Sevilla, Etimologías, XVIII, 53)

|

| Estela funeraria del arbelas Myron, Museo del Louvre, París |

El gladiador andabata luchaba posiblemente a ciegas con un casco sin ningún orificio para ver. Los andabatae eran los obligados a combatir a muerte en la arena como pena capital. Estos gladiadores no habían pasado por ninguna escuela, pues eran condenados a muerte. Tras la pelea algunos operarios se aseguraban de que estaban muertos para que no escaparan.

“De todos modos, eres mucho más cauto en cuestiones militares que en el asesoramiento jurídico en vista de que un entusiasta de la natación como tú no ha querido nadar en el Océano, ni ha querido contemplar los esedarios alguien como tú, a quien antes no podíamos hacer perder ni siquiera los espectáculos de los gladiadores andábatas. Pero ya está bien de bromas.” (Cicerón, Cartas a familiares, VII, 10, 2)

El paegnarius era un luchador que salía en los intermedios de los juegos para entretener al público y mantener la tensión hasta el próximo combate. Sus armas constaban de un palo de madera o un látigo y su traje no proporcionaba demasiada protección, porque su propósito no era crear el mismo daño que un gladiador real.

|

| Paegnarii, villa de Nennig, Alemania. Foto Carole Raddato |

Los combates de mujeres a espada ya existieron desde el principio mismo de la fundación de los juegos, cuando se celebraban como una práctica funeraria. Las feminae, mujeres de clase alta, no parece probable que entrenasen para luchar en el anfiteatro, y mucho menos por dinero, sino que principalmente entrenarían como medio para pasar el tiempo libre, en parte probablemente para mantenerse en forma, y en buena medida también para reafirmar su independencia frente a la sociedad patriarcal en que vivían.

“En el mismo año, César confirió el derecho a los pueblos de los Alpes Marítimos. Arregló los asientos reservados en el circo a los caballeros romanos, es decir, frente a aquellos de la plebe: de hecho, entraron al circo sin distinción, porque la ley Roscia lo había establecido, para los caballeros, solo las primeras catorce filas en el teatro. En ese año, las actuaciones de gladiadores se llevaron a cabo con una gran ostentación como los juegos del pasado. Pero muchas mujeres nobles y muchos senadores se degradaron bajando a la arena.” (Tácito, Anales, XV, 32)

“… Hostiliano, duunviro, cuestor del tesoro de Ostia, sacerdote del culto imperial, organizador por decreto de los decuriones de los Juegos de la Juventud, … junto a su esposa Sabina fue el primero desde la fundación de la ciudad en dar juegos con … pares de gladiadores y mujeres luchando con la espada.” (CIL 14, 4616 and 5381 = AE 1977, 153)

“Las más bellas mujeres de su pertenencia (o) mujeres escogidas por su atractivo rostro deberán luchar a muerte.” (Ateneo, Banquete de los eruditos, IV, 153-154)

|

| Ilustración Tomek Larek |

Algunos autores como Estacio consideraban que la lucha femenina no era más que una pantomima, es decir, un espectáculo de relleno visto con connotaciones negativas porque alteraba los roles habituales de género, e incrementaba la excitación sexual en los hombres que asistían al combate.

“Entre el rugido del público aparecen erguidas mujeres que no habituadas al hierro emprenden indómitas la lucha viril. Creerías que en el Tanais y el fiero Fasis han llamado a las tropas termodontíacas.” (Estacio, Silvas, I, VI)

En principio, las gladiadoras fueron esclavas o prisioneras de guerra, pero el éxito de las luchas de gladiadoras fue tan grande que algunas de ellas empezaron a surgir de las clases altas de la sociedad romana, lo que dio lugar a un escándalo social a la vez que político, pues el sistema romano establecido en cuanto a clases y roles sexuales corría el riesgo de desmoronarse. Entonces se empezó a limitar su participación en los juegos mediante decretos del Senado.

"(Por decisión del Senado), para los hijos, hijas, nietos, nietas, biznietos, biznietas de senador, para aquellos cuyo padre, abuelo paterno, abuelo materno o hermano sean de rango ecuestre, para aquellas cuyo marido, padre, abuelos paterno y materno, hermano, sean de rango ecuestre: prohibición de firmar un contrato para luchar contra animales, para participar en combates de gladiadores, o participar en una actividad del mismo orden. Que nadie contrate a estos hombres o a estas mujeres, aun cuando ellos se ofrezcan."

|

| Amazona, mosaico de Zippori, Israel |

Juvenal piensa que era inmoral que las mujeres de clase alta participasen en los juegos gladiatorios, ya que abandonaban de esta manera su sexualidad femenina, deseando aquello que tienen los hombres por naturaleza, como lo es la fuerza. Critica a las mujeres nobles que traicionan el orden social, al que pertenecían, ya que querer luchar como un gladiador era tener un comportamiento totalmente infame.

"¿Quién no ha oído hablar de las endrómidas de púrpura tiria y del ungüento para mujeres? ¿Y quién no ha visto también las cicatrices en la estaca,

a la que agujerea con continuos golpes de estoque y le amarga con el escudo, completando toda clase de fintas, esta señora, bien digna, por lo demás, de tocar la trompeta en los Juegos Florales, si es que no

promueve en ese intrépido pecho algo más y se prepara para la Arena real?

¿Qué decencia puede demostrar una mujer con casco,

que abdica de su sexo y se enamora de la fuerza? ¡Sin embargo, ésta misma no querría ser hombre, pues nuestro placer de serlo es nada y menos!

¡Bonita exhibición si se hiciera una subasta con las cosas de tu esposa consistentes en un tahalí, mangas aceradas, penachos y una protección hasta media caña para la pierna izquierda! Y si maquina otro tipo

de combate, tú tan dichoso porque tu chica se pone a vender grebas. Éstas son las que sudan en el interior de una gasa ligera, cuya delicada piel escuece incluso un pañillo de seda.

Observa con qué giros asesta los golpes que le enseñan, cómo se dobla con el peso enorme del casco, qué imponente al encogerse sobre las corvas, qué grueso corcho llevan las espinilleras, y ponte a reír cuando abandona sus útiles y coge el orinal.” (Juvenal, Sátiras, VI)

|

| Ilustración George Vostrikov, Deviant Art |

Las mujeres de clase baja (mulieres), necesitadas de dinero, se enrolarían voluntariamente como auctoratae, sin vinculación a un lanista. Sin embargo, lo normal es que se asociaran a uno que les proporcionaba desde ese momento comida y un lugar para entrenar. La preparación les posibilitaba combatir como gladiadoras a un nivel lo suficientemente espectacular como para recibir dinero a cambio. En cuanto a las gladiadoras esclavas, tendrían la misma situación jurídica y social que los gladiadores esclavos: eran propiedad del lanista.

“Ofreció con asiduidad espectáculos magníficos y suntuosos, no sólo en el anfiteatro, sino también en el circo, donde, además de las solemnes carreras de bigas y cuadrigas, llegó incluso a presentar, combinándolos, dos tipos de combate, a caballo y a pie, y asimismo, en el anfiteatro, uno naval. Y ofrecía espectáculos de caza y gladiadores también por la noche a la luz de candelabros, y los combates no eran sólo entre hombres, sino también entre mujeres.” (Suetonio, Domiciano, IV.1)

|

| Figura femenina. Museo de Arte y Oficios de Hamburgo |

En época de los Severos se prohibió la participación de las mujeres en los juegos, independientemente de cual fuera su procedencia.

"Tuvo lugar también durante aquellos días una competición gimnástica, en la cual se reunió tan gran cantidad de atletas, por mandato, que nos preguntábamos cómo iba a ser posible que la pista los contuviese a todos. Y en esta competición también tomaron parte mujeres, compitiendo entre ellas muy fieramente, resultando de esto que se hicieron chistes también [además de sobre las atletas] de otras muy distinguidas damas. Por tanto, se prohibió que cualquier hembra, sin importar cual fuese su origen, luchara en combate singular.” (Dion Casio, Historia Romana, LXXVI, 16, 1)

Los editores de los juegos buscaban los espectáculos más exóticos y atractivos para entretener al público y ello llevaba a que enfrentasen, por ejemplo, a mujeres con enanos, como cuenta Dión Casio sobre una celebración en la villa privada de Domiciano.

"A menudo celebraba juegos también por la noche, y a veces enfrentaba a enanos contra mujeres.” (Dión Casio, Epítome, LXVII.8.4)

|

| Gladiador enano. Museo Británico, Londres |

Los aficionados animaban a su tipo gladiatorio favorito y se emocionaban ante la posibilidad de que el gladiador al que animaban ganase ante el que odiaban.

El luchador más odiado era el retiarius, sin duda, ya que su técnica de combate se consideraba desleal, pues se basaba en vencer al adversario mediante ardides (cobardes e innobles para la mentalidad romana); rehuía el cuerpo a cuerpo (en vez de acercarse) y su objetivo era enredar al rival en la red, imposibilitando así que este luchase, lo que era la manifestación más clara de la anulación de la lucha que representaba el retiarius.

El luchador más odiado era el retiarius, sin duda, ya que su técnica de combate se consideraba desleal, pues se basaba en vencer al adversario mediante ardides (cobardes e innobles para la mentalidad romana); rehuía el cuerpo a cuerpo (en vez de acercarse) y su objetivo era enredar al rival en la red, imposibilitando así que este luchase, lo que era la manifestación más clara de la anulación de la lucha que representaba el retiarius.

|

| Detalle de mosaico con retiarius vencido. Museo Arqueológico Nacional de Madrid |

El tracio (thraex) era uno de los gladiadores favoritos para el público y uno de los más representados en las artes figurativas. Esta especial atracción puede encontrarse en que su armadura era especialmente elegante, lo que sin duda atraía al público.

“Después de haber anunciado un combate de gladiadores, declaró que lo celebraría no conforme a su gusto, sino al de los espectadores, y cumplió cabalmente su palabra, pues no negó ninguna de las peticiones que le hicieron e incluso invitó espontáneamente al pueblo a pedirle lo que quisiera. Es más, mostrando ostensiblemente su inclinación por las armas de los tracios, bromeó a menudo con el pueblo con palabras y gestos, como partidario de estos, sin que, no obstante, su majestad sufriera menoscabo ni se viera mermada su ecuanimidad.” (Suetonio, Tito, VIII, 2)

|

| Variantes del tipo gladiatorio Tracio |

Al igual que el emperador Tito se mostraba partidario de los tracios, otros emperadores también escogían su tipo de gladiador preferido, como Domiciano que se inclinaba por el murmillo.

“En vista de que un padre de familia había dicho que un tracio podía tanto como un murmillo, pero menos que el organizador de los juegos, lo hizo arrancar de su asiento y arrojar a los perros en la arena, con un cartel que decía: (Partidario de los tracios que ha pronunciado palabras impías).” (Suetonio, Domiciano, 10, 1)

MUNERA GLADIATORIA: ORIGEN DEL DEPORTE ESPECTÁCULO DE MASAS, Alfonso Mañas Bastidas

Gladiators 100 BC – AD 200; Stephen Wisdom, illustrated by Angus McBride

Gladiators, Fighting to the Death in Ancient Rome; M.C. Bishop

EPITAFIOS LATINOS DE GLADIADORES EN EL OCCIDENTE ROMANO; ALBERTO CEBALLOS HORNERO

DEFEAT IN THE ARENA; KATHLEEN M. COLEMAN

SPECTACLE IN ROME, ITALY, AND THE PROVINCES; MICHAEL J. CARTER AND JONATHAN EDMONDSON

Gladiators and Monomachoi: Greek Attitudes to a Roman ‘Cultural Performance; Michael J. Carter

The Roman Games, Historical Sources in Translation, Alison Futrell

Gladiators: Violence and Spectacle in Ancient Rome, Roger Dunkle, Routledge

Femina Furiosa: Female Arena Performers and Their Role in Ancient Roman Spectacle; Courtney Tuck-Goetz

Female and Dwarf Gladiators; Stephen Brunet

Gladiators: Violence and Spectacle in Ancient Rome, Roger Dunkle, Routledge

Femina Furiosa: Female Arena Performers and Their Role in Ancient Roman Spectacle; Courtney Tuck-Goetz

Female and Dwarf Gladiators; Stephen Brunet

New evidence of female gladiators: The bronze statuette at the Museum fr

Kunst und Gewerbe of Hamburg; Alfonso Mañas

Gladiatorial Combat: The Rules of Engagement; M. J. Carter