|

| Acuarela. Wellcome Images. |

“El pórtico era elevado, con ancha escalinata, más plana que empinada, para comodidad de los usuarios. Al entrar, nos aguarda una sala pública de amplias dimensiones, espera adecuada para criados y acompañantes; a la izquierda están los salones de recreo, muy convenientes, por cierto, para un balneario, con reservados acogedores y rebosantes de luz; a continuación de éstos se encuentra una sala, desmesurada para el baño, pero necesaria para la recepción de los ricos; tras ésta, a ambos lados, hay vestuarios suficientes para desnudarse, y en el centro una sala de gran altura y enorme claridad, con tres piscinas de agua fría, revestida de mármol de Laconia, con dos estatuas de mármol blanco, de factura arcaica, una de la Salud, y la otra de Asclepio.

|

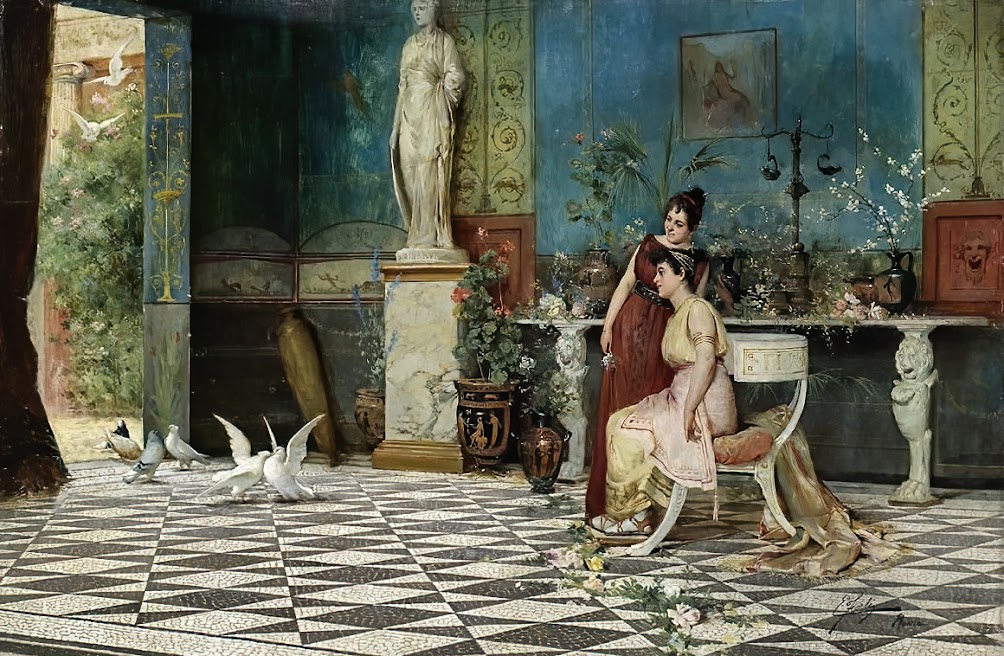

| Pintura de Alma-Tadema |

Al salir nos aguarda otra sala

suavemente caldeada, para no encontrar bruscamente la caliente, oblonga y

redondeada; sigue a la derecha una sala muy bien iluminada, agradablemente

preparada para los masajes, que tiene a ambos lados puertas embellecidas con

mármol frigio, para recibir a quienes llegan de la palestra. A continuación, se

encuentra otra sala, la más bella de cuantas existen, confortabilísima para

permanecer en ella, de pie o sentado, en extremo tranquilo para detenerse a

reposar, muy adecuada para vagar por ella, resplandeciente también de mármol

frigio en su techumbre. Luego nos aguarda el pasillo caliente, revestido de

mármol númida, y la sala contigua es bellísima, llena de luz abundante, y

diríase teñida de púrpura, dotada de tres baños calientes.

|

| Pintura de William Holmes Sullivan |

Tras el baño, no tienes por qué

regresar por las mismas habitaciones, sino que pasas directamente a la sala

fría a través de una estancia suavemente templada, todo ello bajo una gran iluminación

y abundante entrada de luz solar. Además, la altura de cada habitación es la

adecuada, la anchura guarda proporción con la longitud, y por doquier brota la

gracia y el encanto de Afrodita. Para decirlo con el noble Píndaro, «iniciada

la obra, hay que dotarla de un rostro fulgurante». Ello puede lograrse sobre

todo gracias a la luz, el resplandor y los ventanales, pues Hipias, que era

verdaderamente sabio, construyó la sala de baños fríos cara al Norte, mas sin

prescindir tampoco de los aires del Mediodía; en cambio, las que requerían

mucho calor las orientó al Sur, Este y Oeste.

|

| En el frigidarium, pintura de Pedro Weingärtner |

¿Para qué continuar hablándote

de las palestras e instalaciones generales de guardarropas, con rápido e

inmediato acceso a las salas de baño, por razones tanto utilitarias como de

seguridad? (Luciano, Hipias)

La historia de los baños públicos en Grecia comenzó en el

siglo VI a.C., con la práctica del entrenamiento físico. El baño tenía su

importancia no sólo en el ámbito del ejercicio, sino también por su pretensión

de mantener la armonía entre el cuerpo y la mente. Las primeras instalaciones

estaban al aire libre, a la sombra de los olivos, cerca de la palestra (área de

gimnasio) y la exedra (lugar de la enseñanza de la filosofía). Su formación se

realizó a partir de pilones circulares y ensanchados, conocidos como loutrones

– en la sala de baños anexa al gimnasio

–. Las mujeres se rociaban utilizando afusiones de agua, mientras que los

gimnastas se lavaban, y luego limpiaban su cuerpo de la arena con la que se

habían cubierto para retener gotas de sudor durante los ejercicios físicos.

Utilizaban para esto un estrígil o estrigilo, pequeño instrumento de hierro o

bronce, de hoja curva que permitía raspar el polvo o la arena que cubría el

cuerpo de los atletas.

“Allí, en Olimpia, el gimnasta

lleva un estrígil, tal vez por esta razón: el atleta, en la palestra, no puede

evitar cubrirse de polvo y barro. Además, está expuesto al sol; con el fin de

que no se estropee el estado de su piel, el estrígil recuerda al atleta no sólo

que debe usar aceite sino untárselo tan copiosamente que haga falta rascarlo

con él después de la unción.” (Filostrato, Gimnástico, 18)

|

| Izda, Hidria griega, Museo de Bellas Artes de Boston. Drcha, estrígilo, Museo Metropolitan de Nueva York |

Estos pilones de características diversas (rectangulares,

profundos) eran de uso individual a modo de bañeras. A medida que la práctica

de los ejercicios gimnásticos evoluciona, se desarrollan las dependencias

acuáticas. Algunos gimnasios fueron embellecidos con piscinas, provistas de

asientos que facilitaban las inmersiones. Encima de las piletas estaban

incrustados los nichos para depositar las prendas de vestir.

El pórtico doble constará de los

siguientes elementos: en su parte central, un «efebeo» (sala de tertulia), para

ejercitarse los jóvenes, cuya longitud será una tercera parte mayor que su

anchura; en la parte derecha se instalará el «coriceo» (lugar de entrenamiento)

y junto a él, el «conisterio» (sala donde los luchadores cubrían sus cuerpos

con un polvo para que no resbalasen sus miembros desnudos), desde el conisterio

hasta el rincón o ángulo del pórtico se instalará una sala de baños, de agua

natural, que los griegos llaman loutron; en la parte izquierda del efebeo

estará situado el «eleotesio» (estancia para masajes con aceite) y muy cerca de

él, el baño de agua fría; desde este baño hasta la esquina del pórtico correrá

un pasillo o acceso hacia el «propnigeo» (estancia que precede al baño caliente).

Pasando dentro, frente al baño de agua fría se situará una sauna abovedada con

doble longitud que anchura; en sus ángulos o esquinas por una parte estará el

lacónico con la misma estructura que antes hemos descrito y, frente al

lacónico, se ubicará la sala para lavarse con agua caliente. (Vitrubio,

V, 11, 1-2)

|

| Baños griegos de Cirene, Libia |

Inicialmente entre los griegos los baños fríos estaban

asociados a la práctica deportiva y al entrenamiento de los soldados, y los

baños calientes tenían una pésima reputación salvo que fueran prescritos por

los médicos, ya que eran susceptibles de afeminar y ablandar el cuerpo,

mientras que el agua fría lo curtía y templaba el temperamento.

En las casas romanas, durante el invierno, se aprovechaba el

calor de la cocina para bañarse en agua templada en una sala próxima que

denominaron lauatrina, pero durante la república la concentración en Roma de

grandes masas de población y la construcción de casas de alquiler de varios

pisos (insulae) supuso que los inquilinos no pudieran disponer de sus propias

lavatrina por el reducido tamaño de las viviendas, lo que propició la aparición

de los baños públicos.

“El primer baño (el nombre

balneum es griego), cuando se introdujo en la ciudad, se instaló con carácter

público en un lugar tal que en él había dos edificios unidos para bañarse, uno

donde se bañasen los hombres y el otro donde lo hiciesen las mujeres. Por la

misma razón, en su casa cada uno dio la denominación de balneum a donde uno se

baña y, dado que no existían dos, no acostumbraban a decir balnea (si bien es

cierto que al baño los antiguos acostumbraban a denominarlo no balneum, sino

lavatrina).” (Varrón, De la Lengua Latina, X, 68)

|

| Mujer lavándose en un labrum. |

Los romanos en un principio mostraron su gusto por los baños

en aguas frescas, y porque, según las costumbres griegas, esto era un símbolo

de salud, estimulaba el cuerpo y se hacía una muestra de virilidad y de

austeridad moral. En el siglo I d.C., Séneca se zambullía el primer día del año

en las gélidas aguas de Aqua Virgo (del acueducto de dicho nombre). Este evento

lo recordaría con nostalgia un anciano Séneca en su obra “Cartas a Lucilio”,

“Yo, que era tan amante de los

baños fríos, que en las calendas de enero saludaba el canal, que inauguraba el

nuevo año no sólo leyendo, escribiendo, declamando alguna pieza, sino también

zambulléndome en el Agua Virgen", primero trasladé mis reales junto al

Tiber, luego a esta bañera que, cuando estoy más vigoroso y todo se realiza con

buena ley, basta el sol para templarla: no me queda mucho ya para los baños

calientes.” (Séneca, Epístolas, 83)

Para los romanos el baño implicaba los siguientes elementos

básicos: sudar para expulsar los fluidos corporales nocivos; relajar el cuerpo

en agua templada, frotarse para hacer eliminar la suciedad y fortalecer el

cuerpo con agua fría. Por lo tanto, las instalaciones termales que se

construyeron estaban destinadas a satisfacer cada una de estas necesidades.

|

| Izda, Atrio de las termas de Herculano. Drcha, Ilustración de Jean-Claude Golvin |

El primer gran complejo termal en la ciudad de Roma fue

construido por Agripa, quien en el año 25 a.C. inauguró en el Campo de Marte un

laconicum (estancia de baños de vapor) rodeado de pórticos y jardines,

conocido como Nemus Agrippae. Con la finalización del acueducto Aqua Virgo en

el año 19 a.C. se pudo acceder al suministro de agua limpia que animó a la

ampliación de las termas de Agripa con la construcción de un frigidarium,

un tepidarium y un caldarium.

“Después construyó los baños

calientes a los que llamó Lacónico. Dio el nombre de Lacónico al gimnasio

porque en aquel tiempo eran los lacedemonios los que más fama tenían de hacer

deporte y frotarse con ungüentos”. (Dion Casio, Historia romana, LIII,

27)

La construcción de acueductos capaces de traer agua a las

ciudades impulsó el surgimiento de complejos termales en ciudades, incluso

pequeñas, para el disfrute de sus ciudadanos. Los promotores de dichos establecimientos

buscaron las mejores ubicaciones y diseños con grandes ventanales en los que

poder aprovechar el sol y la luz diurna para conseguir calentar las

instalaciones más fácilmente.

“Lo primero que debe hacerse es

seleccionar un lugar lo más cálido posible, es decir, un lugar opuesto al

septentrión y al viento del norte. En la sala de los baños calientes y en la de

los baños templados la luz debe entrar por el lado del poniente; si la

naturaleza o situación del lugar no lo permite, en ese caso tomará la luz desde

el mediodía, ya que el tiempo fijado para los baños va desde el mediodía hasta

el atardecer.” (Vitrubio, De Arquitectura, V, 10)

|

| Arriba, reconstrucción de caldarium de las termas de Trajano, Roma. Abajo, Termas Taurinas, Civitavecchia |

“Derrama el Titán su lumbre en

nuestros baños y la cámara esplendorosa retiene dentro sus rayos. Que los aljibes

de otros se calienten con llamas metidas debajo; estos podrán volverse cálidos,

Febo, con las tuyas.” (Antología Latina, 129)

Pero ante la imposibilidad de calentar los baños solo con la

luz solar se recurrió al calentamiento de las instalaciones mediante el

hipocausto, de forma que en el exterior del edificio se construía un horno en

el que se quemaba leña o carbón y los gases calientes derivados de la

combustión se llevaban por canalizaciones situadas bajo el suelo hasta unas

cámaras situadas bajo las estancias que se querían calentar. En las salas donde

era necesario conseguir un calor más intenso, se utilizaba un tipo de

calefacción vertical (concameratio), basada en la construcción de dobles

paredes entre las que circulaba el aire caliente originado en el hypocaustum

y evacuado, junto con gases y humos, a través de conductos que terminaban en

chimeneas colocadas en las partes altas de los muros.

“Que no se equivoca debes

creerlo por el caso de los habitantes de Bayas, cuyos balnearios se calientan

sin fuego. Se introduce un soplo de aire ardiente, procedente de un lugar muy

caliente; éste, al deslizarse por los tubos, calienta las paredes y los

recipientes del balneario, al igual que sucedería si se pusiera debajo fuego;

en fin, que en su recorrido toda el agua fría pasa a caliente y no toma sabor

del sistema calefactor porque discurre encerrada.” (Séneca, Cuestiones

Naturales, III, 24)

A pesar de los avances para crear un sistema de calefacción satisfactorio existían quejas por la falta de calor en las instalaciones. Se responsabilizaba a los balneatores o a los dueños de los baños del frío que los bañistas pasaban por la falta de madera con la que alimentar los hornos.

“¿Quién puso un muro rodeando el rio, bañero?

¿Quién tan falsamente hizo de esta fuente unos baños?

“Eolo, hijo de Hippotas, caro a los dioses inmortales,

Trajo los vientos aquí desde su hogar.

¿Y por qué están puestos estos dos tablones aquí para los pies?

No para dar calor, sino para enfriar.

Este es el lugar para tiritar y para congelarse.

Escribe ahí. Báñate aquí en agosto,

Porque el viento del norte sopla siempre dentro.” (Antología Griega, IX, 617)

Por otro lado, también se

protestaba por el extremo calor que hacía en las salas y baños calientes que

podía provocar sofocos y riesgos para la salud.

"No deberías llamar a este lugar baño, sino más bien

la pira funeraria que Aquiles encendió para Patroclo,

o la corona de Medea que la Furia prendió en la cámara nupcial de Glauca por Jason. Perdóname, bañero, por el amor de Dios, porque soy un hombre que escribe todos los hechos de los dioses y los hombres.

Pero si te propones quemarnos vivos, enciende una pira de leña, verdugo, y no una de piedra.” (Antología Griega, XI, 411)

Este tipo de establecimiento termal se inició con el propósito no solo de ejercitar el cuerpo para satisfacer los cánones de belleza, como sucedía en Grecia, y garantizar su salud y su higiene, sino sobre todo para dedicarse al placer y la diversión. Las duchas con agua fría típicas de los griegos se sustituyen por la inmersión en piletas de agua fría y caliente. Incluso la palestra acoge más los juegos dedicados al ocio que al entrenamiento deportivo.

“Ni el trinquete, ni el balón,

ni la pelota rústica te preparan para el baño caliente, ni los golpes faltos de

penetración de una simple espada de madera, ni abres arqueados tus brazos

llenos de un ungüento viscoso, ni yendo de una parte a otra robas balones

llenos de polvo, sino que solamente corres en las cercanías de las aguas de la

Virgen o bien donde el toro arde en el amor sidonio. Jugar a los más variados

juegos, para los que sirve cualquier espacio libre, pudiendo correr, es un

género de pereza.” (Marcial, Epigramas, VII, 32)

|

| Ilustracion de Los Viajes de Alix de Jacques Martin |

Los emperadores romanos contribuyeron en gran medida al

desarrollo de enormes complejos termales para uso público antes de la época del

Bajo Imperio. Estos baños imperiales integraban espacios acuáticos y culturales

que combinaban la higiene con intereses intelectuales y de ocio, ofreciendo a

los usuarios instalaciones que contaban con salas de lectura, bibliotecas,

auditóriums, espacios deportivos y santuarios religiosos.

“Con el objeto de no frustrar en ningún sentido la intimidad con que tú me acoges, que es gratísima, he utilizado principalmente los libros de la biblioteca Ulpia, que en mi época estaban en las termas de Diocleciano y los de la casa de Tiberio.” (Historia Augusta, Probo, 2)

|

| Mitreo de Ostia, foto de Carole Raddato |

Además, algunos de estos baños públicos tenían extensas

áreas donde los ricos patrones romanos podían hablar de política, cerrar

negocios o simplemente cotillear, con lo que estos establecimientos se

convertían en lugares de socialización. Hacia el Bajo Imperio llegaron a

convertirse en lugares propicios para incitar a la rebelión y conspirar contra

el Estado.

“Ordenó que todas las termas se

cerraran antes de que se encendieran las lámparas, con el fin de que no se

originara ninguna sedición nocturna.” (Historia Augusta, Tácito, 10)

|

| Las termas de Caracalla, pintura de Virgilio Mattoni de la Fuente |

Los Baños de Zeuxipo fueron unas magníficas termas situadas

en el centro de Constantinopla, construidas sobre lo que probablemente fue un

edificio anterior fundado por Septimio Severo a finales del s. II d.C. El

emperador Constantino mandó completar la instalación y decorar los baños con

variados mármoles y estatuas.

“Él terminó el baño público

conocido como el Zeuxippon, y lo decoró con columnas y mármoles de muchos

colores y estatuas de bronce. Él se había encontrado el baño inacabado; lo

había empezado anteriormente el emperador Severo.” (Juan Malalas, Crónica, XIII, 8)

|

| Izda, Laooconte y sus hijo procedente de las Termas de Trajano, Museos Vaticanos. Drcha, Toro Farnese procedente de las Termas de Caracalla, Palazzo Massimo, Museo Nacional Romano |

"Mira estos baños que en su techo y estanques relucen, a los que dan no pequeño lustre el pintor y las aguas.

Pues los tejados relucientes presentan formas hermosas y suavemente van cayendo los chorros de agua clara.

Quien pretenda cosechar gozos de doble provecho

y sepa disfrutar de la vida que pasa, que aquí se bañe;

remozando aquí el cuerpo y aliviando el espíritu,

animará con las pinturas los ojos, con las aguas el cuerpo.” (Antología Latina 119)

|

| Exterior e interior de los baños de Los Cazadores, Libia |

Entre las termas más reconocidas de la época romana se puede

citar, además de las ya citadas de Agripa, las termas de Nerón, llamadas

Alexandrinas, por la reforma llevada a cabo por Alejandro Severo, las termas de

Tito, las termas de Trajano, las de Caracalla y las de Diocleciano, todas en

Roma.

“Yo soy Urso -si es que creéis

lo que os digo-, el primer togado que con bolas de cristal jugué con maña

contra mis adversarios, celebrándolo todos con grandes griteríos en las termas

de Trajano, y en las termas de Agripa y en las de Tito, y sobre todo en las de

Nerón.” (Epigrama, epitafio. Poesía Epigráfica latina, 29)

|

| Reconstrucción idealizada de las Termas de Diocleciano |

Las instalaciones como las termas de Caracalla cultivaron un

sentido de comunidad, prosperidad, y salud entre la gente común. Manteniendo un

alto nivel de vida en la ciudad, los emperadores Severos esperaban mantener la

población contenta y plácida, para minimizar el descontento político y asegurar

la estabilidad de su régimen. Además las termas se convirtieron en un excelente

medio para difundir la propaganda imperial, puesto que el tremendo ascenso de

la arquitectura y la extravagancia de la decoración en las termas de Caracalla

tenían la intención de recordar a los visitantes la fuerza y el poder de Roma y

de los emperadores Severos.

“Entre las construcciones que

dejó en Roma, hay que citar unas termas de gran magnificencia que llevan su

nombre, cuya sala de forma de sandalia no puede imitarse por otra construcción

similar a ella, según aseguran los arquitectos. En efecto, éstos dicen que está

construida sobre una balaustrada de bronce o cobre a la que está confiado el

peso de toda la bóveda y que posee unas proporciones tan gigantescas que los

entendidos en mecánica dicen que es imposible construir una obra así.” (Historia

Augusta, Caracalla, 9, 3-4)

|

| Reconstrucción idealizada de las Termas de Caracalla |

Al mismo tiempo que los emperadores impulsaban la

construcción de grandes termas para aumentar su popularidad y satisfacer a los

ciudadanos, si consideraban que los habitantes de alguna población habían sido

desleales o se habían aliado con algún rival político o enemigo, decidían

clausurar los baños y otros espectáculos como castigo.

“Luego Severo distribuyó un generoso

donativo a sus soldados y emprendió la expedición contra Albino. Envió también

unas tropas a sitiar Bizancio, donde se habían refugiado los generales de Níger

y que todavía permanecía cerrada. Después la ciudad fue tomada por hambre y

destruida por completo; privada de teatros y baños y de toda consideración y

honor.” (Herodiano, Historia del imperio romano, III, 6, 9)

|

| Termas de Evaux-les-bains, Francia. Ilustración de Jean-Claude Golvin |

Fueron varios los emperadores que impulsaron la construcción

de grandes complejos termales en distintas ciudades de las provincias romanas

siguiendo un ambicioso programa de monumentalización urbana por todo el imperio

desde el siglo I al III d.C. que imitaba el modelo de Roma y era además una

forma más de fomentar la romanización de los nuevos territorios anexados al

imperio.

“A mí me convencieron para

aferrarme a Antioquía Daciano y la belleza con la que él dio lustre a la

ciudad: los baños públicos ya terminados y los que están en construcción, el

pórtico que tan largamente se extiende y que florece en su esplendor mientras

ocupa una extensión tan grande en la ciudad como los hombros de Pélope en el

cuerpo de Pélope.” (Libanio, Cartas, 441)

Las termas de Antonino en Cartago fueron las más grandes

erigidas en África, pero mejor se conservan los baños de Adriano en Leptis

Magna, Libia, levantados en época de Adriano y que fueron decorados con

distintos tipos de mármoles y que fueron ampliados por Cómodo y Septimio

Severo.

|

| Frigidarium de las termas de Leptis Magna. Izda, ilustracion de Jean-Claude Golvin |

La entrada en el recinto de las termas llevaba al bañista a

un atrio donde sería recibido y probablemente debía hacer el pago. La primera

sala del circuito termal era el vestuario o apodyterium, en donde los

bañistas se despojaban de sus vestimentas y pertenencias personales, que

dejaban en los nichos y que eran vigilados por los esclavos por el temor a que

los ladrones las robasen.

Tracalión— ¿Sabes, Ampelisca?,

también cuando se va uno a bañarse a las termas, aunque estés allí con todo el

cuidado del mundo a la mira de tu ropa, así y todo, te la roban, porque no

sabes a quién es al que tienes que observar; en cambio, el ratero sí que lo

sabe, pero el que pretende custodiar sus cosas no tiene idea de quién es el

ladrón. (Plauto, Rudens o La Maroma, 380)

Ahí se esperaba el turno para entrar en las zonas de agua caliente

y la estancia podía tener una temperatura atemperada mediante un hipocausto o

con sencillos braseros.

|

| Izda, tepidarium de las termas del Foro, Pompeya. Pintura de Joseph Theodor Hansen |

En caso de haber una palestra o gimnasio, el bañista, si así

lo deseaba podía hacer algo de ejercicio físico con pesas, por ejemplo,

combates de lucha para lo que se untaban con aceite y cera, aplicando una capa

de polvos para no resbalarse, o dedicarse a juegos de pelota. Todo ello servía

como calentamiento para poder apreciar mejor el calor de las termas.

“Vivo precisamente arriba de

unos baños. Imagínate ahora toda clase de sonidos capaces de provocar la

irritación en los oídos. Cuando los más fornidos atletas se ejercitan moviendo

las manos con pesas de plomo, cuando se fatigan, o dan la impresión de

fatigarse, escucho sus gemidos; cuantas veces exhalan el aliento contenido,

oigo sus chiflidos y sus jadeantes respiraciones.” (Séneca, Epístolas,

56)

El siguiente paso era entrar en la sala templada o tepidarium, normalmente a una temperatura cerca de los 30º, para aclimatar el cuerpo. Las aguas templadas contribuían a relajar los músculos y articulaciones, mejorar la circulación sanguínea, la digestión y aumentar el apetito. En caso de no haber una sala dedicada exclusivamente a la unción de aceites perfumados se podía realizar en esta estancia.

|

| Tepidarium, Termas de Pompeya. Drcha, pintura de Domenico Morelli |

Después el bañista pasaba a una sala con una temperatura muy alta, denominada de manera general caldarium, que podía alcanzar hasta unos 55º, y estaba destinada a abrir los poros de la piel y provocar la sudoración. Era habitual la existencia en el caldarium de una piscina o bañera de agua caliente, a unos 40º, para la realización de baños de inmersión.

|

| Caldarium de las termas de Pompeya. Foto de Samuel López |

También podía haber otras dependencias para elegir, en función

de los gustos, entre el calor seco del laconicum, o el calor húmedo del sudatio.

El laconicum solía ser una sala circular con un techo cónico abovedado que se

calentaba con fuegos bajo el pavimento y con tubos de aire caliente por las

paredes, y se podía convertir en sudatio con piedras calentadas al fuego, que

se traían al baño donde se ponían en una plataforma central sobre la que se

vertía agua para crear vapor. A veces se podían añadir hojas de plantas

aromáticas reconocidas por sus cualidades terapéuticas. Seguidamente llegaban a

otra dependencia donde estaba el labrum, pila o bañera donde podían rociarse de

agua fría.

"La sala de los baños de vapor y

la sala para sudar -saunas- quedarán contiguas a la sala de baño de agua

templada; su anchura será igual que su altura hasta el borde inferior, donde

descansa la bóveda. En medio de la bóveda, en su parte central, déjese una

abertura de luz, de la que colgará un escudo de bronce, mediante unas cadenas;

al subirlo o al bajarlo se irá ajustando la temperatura de la sala de baños de

vapor. Conviene que la sala de baños de vapor sea circular con el fin de que,

desde el centro, se difunda por igual la fuerza de las llamas y la del vapor,

por toda la rotonda de la sala circular." (Vitruvio, De Arquitectura, V,

10, 5)

|

| Sala de baños de vapor, según Vitrubio. Drcha, Villa Adriana, Italia. |

En los establecimientos más modestos habría únicamente una

piscina de agua caliente y un labrum para refrescarse, como en las dependencias

para mujeres de las termas Stabianas de Pompeya.

|

| Caldarium y labrum, Termas Estabianas, Pompeya |

Tras estas abluciones, algunos preferían volver al tepidarium

– con la finalidad de hacer un descanso o una transición más suave y donde se

limpiaba el sudor y las impurezas con el estrígil y se remataba el circuito en

la sala fría (frigidarium) donde uno podía zambullirse, si no le

incomodaba el agua fría, en una pileta con la finalidad de cerrar los poros

abiertos con la sudoración, lo que protege al organismo de posibles

enfriamientos; como alternativa era posible nadar en la piscina exterior o natatio.

|

| Frigidarium, Termas de Pompeya |

Algunas termas contaban con una sala destinada exclusivamente

a dar masajes (destrictarium), a los bañistas que lo deseaban.

“C. Uulius, hijo de Cayo, y P.

Aninius, hijo de Cayo, duoviros, contrataron la construcción de un laconicum y

un destrictarium, y la restauración de los pórticos y la palestra, con el dinero,

que, según la ley, deberían haber gastado en juegos y monumentos. Ellos

vigilaron la obra y la aprobaron.” (Termas Estabianas, Pompeya, CIL X.829= ILS 5706)

Una explicación práctica a la popularidad de los baños en la

antigüedad es la creencia de que eran buenos para la salud por lo que

diferentes formas de tomar los baños se recomendaban para tratar ciertas

dolencias en particular.

El baño como medida terapéutica seguía las recomendaciones

de la escuela hipocrática, según la cual uno debía bañarse más frecuentemente

en verano que en invierno, y que el agua fría hidrata y refresca el cuerpo,

mientras que el agua salada del mar lo seca y calienta. No se recomendaba el

baño en caso de fiebre alta o para los que sufrían de diarrea o estreñimiento.

El médico griego Asclepiades de Prusa, que ejerció en la

época en que la expansión del baño romano se produjo, empleó un estricto

programa de dieta, ejercicio y baños, incluyendo el agua fría en su régimen.

Sus seguidores más célebres fueron Celso y Galeno, quienes expusieron

diferentes formas de tomar los baños para tratar las dolencias de los

pacientes, aunque ambos los recomendaban en combinación con la práctica de

ejercicio físico, masaje y sudoración, actividades que constituyen el núcleo de

la rutina romana del baño.

Galeno recomendaba primero para los que siente debilidad en

alguno de sus extremidades el vapor del laconicum, luego el baño de agua

templada y después el de agua fría para terminar con un masaje. Sin embargo, la

recomendación de Celso es la siguiente:

“Primero debería sudar durante

un rato en el tepidarium, bien tapado, y después uncirse con aceite allí mismo;

tras ello debería pasar al caldarium y tras sudar un rato no sumergirse en el

baño caliente, sino echarse desde la cabeza hasta los pies, primero agua

caliente, luego templada, después fría, y más por la cabeza que por ninguna

otra parte, tras lo cual debería recibir un masaje, secarse y untarse con

aceite.” (Celsus, De Materia Medica, I, 4, 2)

|

| Juego de estrígilos, patera y ungüentario |

Los romanos acomodados eran acompañados durante este

trayecto en las termas por sus esclavos que, o bien vigilaban la ropa en el

apodyterium como ya se ha mencionado, o llevaban la lámpara de aceite, los

ungüentos y las toallas, o bien se encargaban de ayudar a sus señores a salir

de las piletas, también de abrirles paso hasta el labrum que estaba muy

solicitado, o efectuar las frotaciones con el estrígil.

"Se bañaba frecuentemente en

público y mezclándose con todo el mundo. Por ello, se hizo célebre aquella

broma de los baños: en una ocasión en que vio a un veterano al que había

conocido en el ejército restregarse en la pared la espalda y el resto del

cuerpo, le preguntó el motivo por el que se rascaba en el mármol y, cuando oyó

que actuaba así porque no tenía esclavo, le regaló esclavos y dinero para que

los mantuviera. En cambio, otro día,

cuando una multitud de ancianos se restregaban en la pared con el fin de

provocar su generosidad, ordenó que los hicieran acudir ante él y que luego se

rascaran los unos a los otros mutuamente." (Historia Augusta, Adriano,

17, 6-7)

|

| Balneatrix y balneator, pinturas de Alma-Tadema |

En Roma tanto los hombres como las mujeres tenían la

oportunidad de ir a los baños. En época de la República los edificios termales

constaban de dos edificios adyacentes para que tanto ellos como ellas pudiesen

bañarse al mismo tiempo, pero de forma separada. Es posible que en caso de

existir un solo edificio se establecieran turnos dedicados al baño por sexo.

"Debe procurarse que los baños

calientes para mujeres y hombres estén juntos y situados con esta orientación,

ya que así se logrará que los útiles de la casa de baños y el horno para

calentar sean los mismos para ambos sexos." (Vitrubio, V, 10)

Desde la época imperial se impuso un modelo de instalación

termal en el que había un único edificio donde se encontraban todas las

estancias para el baño por lo que es posible que se establecieran diferentes

horarios para que los hombres y las mujeres se bañaran separadamente en

diferentes turnos. Algunos emperadores vieron la necesidad de emitir decretos

prohibiendo el baño conjunto, pero parece que no se llegó a conseguir porque

desde Adriano fueron varios los emperadores que lo intentaron y algunos otros

los que se opusieron.

“Prohibió que se exhibieran baños

mixtos en Roma, prohibición que ya había sido hecha realmente antes, pero que

había levantado Heliogábalo.” (Historia Augusta, Alejandro Severo, 24)

|

| Pintura de Fiodor Bronnikof |

Las evidencias literarias demuestran que hombres y mujeres

compartían el baño exponiendo sus cuerpos desnudos y critican la falta de pudor

femenino y los escritores cristianos desde el siglo II d.C. hasta la caída del

imperio dan testimonio que las mujeres seguían acudiendo a los baños junto a

los hombres al tiempo que advierten sobre cuál debe ser el comportamiento

cristiano a seguir.

“Ten la precaución de no lavarte

en un baño donde estés junto con los hombres. Cuando haya, en una ciudad o en

un pueblo, baños para las mujeres, tú, que eres una mujer fiel, no acudas a

lavarte con los hombres. Porque si escondes tu rostro a los hombres que te son

ajenos con un velo de pureza, ¿cómo podrás entrar en los baños con hombres que

te son ajenos? Pero si no hay baño de mujeres y tienes necesidad de lavarte en

el baño común de hombres y mujeres- algo fuera de lo que conviene a la pureza-

lávate (al menos) con pudor, con modestia y con mesura. No lo hagas en

cualquier momento, ni todos los días ni al mediodía, sino que debes tener muy

presente el momento en que te lavarás. (Será) a la hora décima, porque es preciso

que tú, mujer cristiana, evites, sea como fuere, el vano espectáculo que en los

baños se ofrece a los ojos.” (Didascalia apostolorum, III, IX, 1-4)

|

| Termas de Caracalla, pintura de Alma-Tadema |

Las mujeres acudían a los baños para hacer algo de

ejercicio, lavarse y recibir masajes, pero allí tenían también la oportunidad

de encontrarse con alguna amiga, contar chismes y ponerse al día de las

noticias producidas en su entorno social.

“De noche se encamina a los

Baños, de noche ordena movilizar los frascos de ungüento y su logística; disfruta

sudando en medio de un cisco de órdago. Cuando se le caen los brazos agotados

por las macizas pesas, el hábil masajista presiona con sus dedos en el pubis y

obliga a la parte alta del muslo de la señora a dar un quejido.” (Juvenal,

Sátiras, VI)

|

| En el frigidarium, pintura de Alma-Tadema |

Leer también: Balneum, el baño de la domus en la antigua Roma

Bibliografía

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4298462; LAS TERMAS ROMANAS, ESTABLECIMIENTOS PRECURSORES DE LOS ACTUALES CENTROS ACUÁTICOS DE OCIO; Concepción E. Tuero del Pradohttps://www.ajaonline.org/article/3817; Building the Thermae Agrippae: Private Life, Public Space, and the Politics of Bathing in Early Imperial Rome; Anne Hrychuk Kontokosta

canvas.brown.edu; Development of Baths and Public Bathing during the Roman Republic; Fikret K. Yegül

https://orca.cf.ac.uk/53876/1/2013zytkamjphd.pdf; Baths and Bathing in Late Antiquity; Michal Zytka

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Balneae.html; Balneae; A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 1875.

Bathing in Public in the Roman World; Garrett G. Fagan; Google Books